Schloss Nymphenburg, 06. Juni 2016

Franziska Leuthäußer: Sie haben sehr früh begonnen, Kunst für die eigene Sammlung zu kaufen. Woher kam Ihr Interesse für die Kunst?

Herzog Franz von Bayern: Bei mir hat sicher mitgewirkt, dass ich mit guter Kunst aufgewachsen bin. Also nicht während des Kriegs, da waren wir im Exil, da war alles etwas turbulent. Aber nach dem Krieg, als man wieder in eine einigermaßen hergerichtete Wohnung ziehen konnte – das war bei meinen Eltern in Schloss Berg – hat mir mein Großvater, der sehr kunstverständig war und ein großer Kunstsammler, wirklich gute Dinge ins Zimmer gehängt. ![]() Aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem NS-Regime wurde Herzog Albrecht von Bayern 1938 als „wehrunwürdig“ eingestuft und musste gemeinsam mit seiner Frau Maria sowie seinen vier Kindern Franz, Marie Gabriele, Marie Charlotte und Max Emanuel nach Ungarn fliehen. Nachdem die Familie 1944 von der Gestapo verhaftet wurde, hielt man sie bis Kriegsende in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau fest. Mit Fertigstellung der Renovierungsarbeiten 1951 bezog Herzog Albrecht von Bayern das Schloss Berg am Starnberger See, das ihm und seiner Familie in den Folgejahren als Hauptwohnsitz diente. Siehe auch: Norbert Lewandowski: „Die Familie, die Bayern erfand: Das Haus Wittelsbach – Geschichten, Traditionen, Schicksale, Skandale“, München 2014, S. 17 ff. Ich war damals noch ein Bub und habe das noch gar nicht richtig kapiert. Einiges habe ich zurückgegeben, weil ich es nicht gemocht habe. Die „Große Passion“

Aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem NS-Regime wurde Herzog Albrecht von Bayern 1938 als „wehrunwürdig“ eingestuft und musste gemeinsam mit seiner Frau Maria sowie seinen vier Kindern Franz, Marie Gabriele, Marie Charlotte und Max Emanuel nach Ungarn fliehen. Nachdem die Familie 1944 von der Gestapo verhaftet wurde, hielt man sie bis Kriegsende in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau fest. Mit Fertigstellung der Renovierungsarbeiten 1951 bezog Herzog Albrecht von Bayern das Schloss Berg am Starnberger See, das ihm und seiner Familie in den Folgejahren als Hauptwohnsitz diente. Siehe auch: Norbert Lewandowski: „Die Familie, die Bayern erfand: Das Haus Wittelsbach – Geschichten, Traditionen, Schicksale, Skandale“, München 2014, S. 17 ff. Ich war damals noch ein Bub und habe das noch gar nicht richtig kapiert. Einiges habe ich zurückgegeben, weil ich es nicht gemocht habe. Die „Große Passion“ ![]() Albrecht Dürer, „Große Passion“, um 1510. Der Zyklus besteht aus zwölf Holzschnitten, in denen die Passionsgeschichte Christi dargestellt ist. Siehe auch: Klaus Carl, „Dürer“, New York 2015, S. 33 ff.

Albrecht Dürer, „Große Passion“, um 1510. Der Zyklus besteht aus zwölf Holzschnitten, in denen die Passionsgeschichte Christi dargestellt ist. Siehe auch: Klaus Carl, „Dürer“, New York 2015, S. 33 ff.  von Dürer zum Beispiel, das war einfach nichts für einen Schulbuben. Aber andere Bilder haben mir gefallen, die dort gehangen haben. Ich wusste nichts über die Künstler, aber irgendwie hat man wahrscheinlich einen Blick dafür bekommen, dass das, was an der Wand hängt, keine Beiläufigkeit ist.

von Dürer zum Beispiel, das war einfach nichts für einen Schulbuben. Aber andere Bilder haben mir gefallen, die dort gehangen haben. Ich wusste nichts über die Künstler, aber irgendwie hat man wahrscheinlich einen Blick dafür bekommen, dass das, was an der Wand hängt, keine Beiläufigkeit ist.

Haben Sie in der Familie damals über Kunst gesprochen?

Nein, überhaupt nicht. Mit meinem Großvater etwas. Aber sein Hauptinteresse war die italienische Renaissance, Florenz. Und alte Kunst. Moderne Kunst ist nicht zur Sprache gekommen.

Wenn Sie sagen, manche Bilder fanden Sie besser als andere, bezieht sich das ausschließlich auf das visuelle Erlebnis?

Ja, visuell und etwas instinktiv. Vielleicht haben für einen Buben auch Sujets eine Rolle gespielt – durchaus. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass immer Bilder an der Wand gehangen sind. Und dass ich Veränderungen registriert habe, wenn etwas umgehängt worden ist. Manchmal sind eben Dinge an der Wand gehangen, die mir nicht entsprochen haben und die ich dann auch ausgetauscht habe.

Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie sich entschieden haben, sich fortan mit zeitgenössischer Kunst zu beschäftigen?

Es gibt schon so kleine Schlüsselerlebnisse. Komischerweise, daran erinnere ich mich sehr präzise: Damals habe ich einen Onkel von mir auf der Straße getroffen, der mir gesagt hat: „Ich komme gerade aus einer Galerie und habe mir Zeichnungen von einem Mann angeschaut, der heißt Alfred Kubin ![]() Alfred Kubin (1877 Leitmeritz, Böhmen, heute Tschechien – 1959 Schloss Zwickledt bei Wernstein am Inn) war ein Künstler und Grafiker, der vor allem für seine fantastisch anmutenden Illustrationen bekannt ist. Er zählte zum Umfeld der Künstlergruppe Blauer Reiter. . Die sind sehr beeindruckend. Die Galerie heißt Günther Franke

Alfred Kubin (1877 Leitmeritz, Böhmen, heute Tschechien – 1959 Schloss Zwickledt bei Wernstein am Inn) war ein Künstler und Grafiker, der vor allem für seine fantastisch anmutenden Illustrationen bekannt ist. Er zählte zum Umfeld der Künstlergruppe Blauer Reiter. . Die sind sehr beeindruckend. Die Galerie heißt Günther Franke ![]() Günther Franke (1900 Berlin – 1976 München) war ein deutscher Kunsthändler, der ab 1923 zunächst die Münchener Dependance der Galerie Israel Ber Neumann leitete und diese ab 1937 unter seinem eigenen Namen weiterführte. Während des Nationalsozialismus versteckte und verkaufte er Werke verfolgter Künstler in einer kleinen Zweigstelle seiner Galerie am Starnberger See. Sein Programm umfasste unter anderem Arbeiten von Willi Baumeister, Max Beckmann, Otto Dix und Wilhelm Nay. .“ Das hat mich neugierig gemacht und ich bin dorthin gegangen und habe wunderbare Kubin-Zeichnungen gesehen. Die haben mich so beeindruckt, dass ich mir eine gekauft habe. Das war mein erster Kauf eines modernen Kunstwerks. Ich habe es mit nach Hause genommen, habe es mir an die Wand gehängt und plötzlich gemerkt, dass diese Zeichnung mehr Gewicht hatte, als alles andere, was in meiner Wohnung gehangen ist. Ich bin dann immer öfter zu Franke hinaufgegangen und er hatte immer andere Dinge gehängt. Zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner, mit dem ich am Anfang gar nichts habe anfangen können. Dann war einmal Willi Baumeister gehangen, wovon mir manche gefallen haben, die ich aber als Student natürlich nicht bezahlen konnte. Schließlich habe ich mir von Ida Kerkovius

Günther Franke (1900 Berlin – 1976 München) war ein deutscher Kunsthändler, der ab 1923 zunächst die Münchener Dependance der Galerie Israel Ber Neumann leitete und diese ab 1937 unter seinem eigenen Namen weiterführte. Während des Nationalsozialismus versteckte und verkaufte er Werke verfolgter Künstler in einer kleinen Zweigstelle seiner Galerie am Starnberger See. Sein Programm umfasste unter anderem Arbeiten von Willi Baumeister, Max Beckmann, Otto Dix und Wilhelm Nay. .“ Das hat mich neugierig gemacht und ich bin dorthin gegangen und habe wunderbare Kubin-Zeichnungen gesehen. Die haben mich so beeindruckt, dass ich mir eine gekauft habe. Das war mein erster Kauf eines modernen Kunstwerks. Ich habe es mit nach Hause genommen, habe es mir an die Wand gehängt und plötzlich gemerkt, dass diese Zeichnung mehr Gewicht hatte, als alles andere, was in meiner Wohnung gehangen ist. Ich bin dann immer öfter zu Franke hinaufgegangen und er hatte immer andere Dinge gehängt. Zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner, mit dem ich am Anfang gar nichts habe anfangen können. Dann war einmal Willi Baumeister gehangen, wovon mir manche gefallen haben, die ich aber als Student natürlich nicht bezahlen konnte. Schließlich habe ich mir von Ida Kerkovius ![]() Ida Kerkovius (1879 Riga – 1970 Stuttgart) war eine Künstlerin, die mit der Formensprache des Expressionismus und des Kubismus experimentierte. Als Schülerin und enge Vertraute von Adolf Hölzel (1853–1934) gehörte sie in den 1920er-Jahren zu den avantgardistischen Kreisen in Stuttgart. 1933 wurde ihr künstlerisches Werk von den Nationalsozialisten für „entartet“ erklärt. ein Bild gekauft und war stolzgeschwellt. Es ist ein wunderschönes Bild, ich habe es heute noch und habe es genauso gern wie am ersten Tag. Einmal war auch Ernst Wilhelm Nay gehängt, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon ein Bild kaufen können und habe den Nay auch kennengelernt. Plötzlich war ich ein bisschen „drinnen“, ohne überhaupt zu wissen, um was es eigentlich ging. Erst einmal war es nur aufregend, dass Bilder daherkamen, die ich in der Familie noch nicht gesehen hatte. Irgendwann ist natürlich auch das Gerede aufgekommen, das Entsetzen darüber, was ich mir an die Wand hänge. Das hat mich aber eigentlich nie gestört.

Ida Kerkovius (1879 Riga – 1970 Stuttgart) war eine Künstlerin, die mit der Formensprache des Expressionismus und des Kubismus experimentierte. Als Schülerin und enge Vertraute von Adolf Hölzel (1853–1934) gehörte sie in den 1920er-Jahren zu den avantgardistischen Kreisen in Stuttgart. 1933 wurde ihr künstlerisches Werk von den Nationalsozialisten für „entartet“ erklärt. ein Bild gekauft und war stolzgeschwellt. Es ist ein wunderschönes Bild, ich habe es heute noch und habe es genauso gern wie am ersten Tag. Einmal war auch Ernst Wilhelm Nay gehängt, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon ein Bild kaufen können und habe den Nay auch kennengelernt. Plötzlich war ich ein bisschen „drinnen“, ohne überhaupt zu wissen, um was es eigentlich ging. Erst einmal war es nur aufregend, dass Bilder daherkamen, die ich in der Familie noch nicht gesehen hatte. Irgendwann ist natürlich auch das Gerede aufgekommen, das Entsetzen darüber, was ich mir an die Wand hänge. Das hat mich aber eigentlich nie gestört.

Worauf genau bezog sich das Entsetzen, das man Ihnen entgegengebrachte?

Ich glaube auf das Gegenstandslose. Das war die Nachkriegszeit. Damals konnten die meisten mit gegenstandsloser Kunst nichts anfangen. Dieser blöde Spruch, den höre ich heute noch und den habe ich sehr oft über Picasso gehört: „Das kann meine dreijährige Tochter auch.“

Das ist ein Publikum, das in der Malerei einen Spiegel des eigenen Lebens sucht.

Ja, wahrscheinlich einen Spiegel oder einen Rahmen für ihr Leben. Oder auch reine Dekoration. Meine Familie ist gern auf die Jagd gegangen, mein Vater hat Jagdbilder gerngehabt, Tierbilder. Er hat aber weiß Gott keinen Kitsch aufgehängt. Er hat das mit großer Liebe gesehen und hat über die Szene geschmunzelt, die dort dargestellt war. Das hat aber mit unserer Art von Auseinandersetzung mit Kunst eigentlich nichts zu tun. Die hat es nicht gegeben. Mein Vater war sicher etwas verstört, als er gesehen hat, was bei mir an den Wänden hängt. Und das wurde sehr klar artikuliert.

Konnten Sie dem etwas entgegnen?

Nein. Ja, doch, ich konnte sagen: „Das ist meine Wand, die geht dich nichts an.“ Das war die einzige Antwort. Und mein Vater, der nie geschimpft hat, hat sich manchmal lustig gemacht drüber, wie die ganze andere Verwandtschaft auch, er hat mir aber nie verboten, etwas zu tun. Er hat mir nie hineingeredet. Er hat es kommentiert, manchmal mit ziemlich scharfer Zunge. Aber er hat nie gesagt: „Dieses Bild darfst du dir nicht kaufen oder aufhängen.“

Er hat sich aber auch nicht interessiert gezeigt? Dass er Sie mal gefragt hätte: „Was siehst du da eigentlich in diesem Bild?“

Ich kenne die Frage sehr gut und ich bin heute eigentlich genauso hilflos wie damals, wenn es darum geht zu erklären, warum mich ein Bild beeindruckt. Daher habe ich diese Frage eigentlich auch immer vermieden.

Gab es damals außer den Galeristen Leute, mit denen Sie Ihre Begeisterung über die zeitgenössische Kunst teilen konnten?

Ja, sehr bald. Wenige, aber es gab sie, eben in diesen Ausstellungen bei Günther Franke. Später sind auch Otto Stangl ![]() Otto Stangl (1915 Dachau – 1990 München) war ein deutscher Galerist und Kunstsammler, der gemeinsam mit seiner Frau Etta (1913–1990) von 1948 bis 1975 die Moderne Galerie Etta und Otto Stangl in München führte. Mit Willi Baumeister, Alexej von Jawlensky, Franz Marc, Pablo Picasso und Raimund Girke vertrat die Galerie Positionen der europäischen Vor- und Nachkriegs-Avantgarde. und Otto van de Loo

Otto Stangl (1915 Dachau – 1990 München) war ein deutscher Galerist und Kunstsammler, der gemeinsam mit seiner Frau Etta (1913–1990) von 1948 bis 1975 die Moderne Galerie Etta und Otto Stangl in München führte. Mit Willi Baumeister, Alexej von Jawlensky, Franz Marc, Pablo Picasso und Raimund Girke vertrat die Galerie Positionen der europäischen Vor- und Nachkriegs-Avantgarde. und Otto van de Loo ![]() Die Galerie van de Loo eröffnete 1957 in München. Dort wurden unter anderem Arbeiten der Künstler Asger Jorn, Arnulf Rainer und Antoni Tàpies gezeigt. dazugekommen. Da hat man natürlich immer die gleichen Leute getroffen.

Die Galerie van de Loo eröffnete 1957 in München. Dort wurden unter anderem Arbeiten der Künstler Asger Jorn, Arnulf Rainer und Antoni Tàpies gezeigt. dazugekommen. Da hat man natürlich immer die gleichen Leute getroffen.

Was war das für ein Kreis? Wo kamen die her?

Das waren einige Museumsleute. Christian Altgraf zu Salm ![]() Christian Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1906 Wien – 1973 Schloss Dyck bei Neuss) war ein deutscher Kunsthistoriker, der ab 1958 als Oberkonservator bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München tätig war. Von 1966 bis zu seiner Pensionierung 1968 leitete er als Direktor die Museen bei der Staatlichen Verwaltung der Schlösser in München. , der in der Pinakothek war. Christian Wolters

Christian Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1906 Wien – 1973 Schloss Dyck bei Neuss) war ein deutscher Kunsthistoriker, der ab 1958 als Oberkonservator bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München tätig war. Von 1966 bis zu seiner Pensionierung 1968 leitete er als Direktor die Museen bei der Staatlichen Verwaltung der Schlösser in München. , der in der Pinakothek war. Christian Wolters ![]() Christian Wolters (1912–1998) war ein deutscher Kunsthistoriker und Restaurator, der von 1964 bis 1974 als Direktor das Doerner Institut in München leitete. , der Direktor vom Doerner Institut. Der Direktor der Staatsgemäldesammlungen, Eberhard Hanfstaengl

Christian Wolters (1912–1998) war ein deutscher Kunsthistoriker und Restaurator, der von 1964 bis 1974 als Direktor das Doerner Institut in München leitete. , der Direktor vom Doerner Institut. Der Direktor der Staatsgemäldesammlungen, Eberhard Hanfstaengl ![]() Eberhard Hanfstaengl (1886 Saargemünd – 1973 München) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1925 bis 1934 als Direktor in der Galerie im Lenbachhaus in München tätig war. Anschließend übernahm er die Leitung der Nationalgalerie in Berlin, die er wegen seines Widerstands gegen die Diffamierungsaktionen der nationalsozialistischen Kulturpolitik im Jahr 1937 verlassen musste. Mit Kriegsende 1945 wurde Eberhard Hanfstaengel zum Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ernannt und behielt diese Position bis zu seiner Pensionierung 1953 bei. , der es ja vor der Nazizeit schon einmal war. Das war auch jemand mit sehr offenen Augen. Der ist überall durchgegangen und hat sich alle Dinge angeschaut. Mit denen bin ich natürlich zum Reden gekommen und wir haben uns über die gleichen Dinge aufgeregt. Das war so ein kleiner Freundeskreis. Dann war der Egon Hanfstaengl

Eberhard Hanfstaengl (1886 Saargemünd – 1973 München) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1925 bis 1934 als Direktor in der Galerie im Lenbachhaus in München tätig war. Anschließend übernahm er die Leitung der Nationalgalerie in Berlin, die er wegen seines Widerstands gegen die Diffamierungsaktionen der nationalsozialistischen Kulturpolitik im Jahr 1937 verlassen musste. Mit Kriegsende 1945 wurde Eberhard Hanfstaengel zum Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ernannt und behielt diese Position bis zu seiner Pensionierung 1953 bei. , der es ja vor der Nazizeit schon einmal war. Das war auch jemand mit sehr offenen Augen. Der ist überall durchgegangen und hat sich alle Dinge angeschaut. Mit denen bin ich natürlich zum Reden gekommen und wir haben uns über die gleichen Dinge aufgeregt. Das war so ein kleiner Freundeskreis. Dann war der Egon Hanfstaengl ![]() Egon Ludwig Sedgwick Hanfstaengl (1921 New York – 2007 USA) war ein deutscher Kunstverleger, der von 1958 bis 1980 als Geschäftsführer die Kunst- und Verlagsanstalt Franz Hanfstaengl in München leitete. Neben seiner Tätigkeit als Verleger war Egon Hanfstaengl insbesondere auch als Sohn des Auslands-Pressechefs der NSDAP Ernst Hanfstaengl sowie als Patenkind von Adolf Hitler bekannt. da, der Siegfried Wichmann

Egon Ludwig Sedgwick Hanfstaengl (1921 New York – 2007 USA) war ein deutscher Kunstverleger, der von 1958 bis 1980 als Geschäftsführer die Kunst- und Verlagsanstalt Franz Hanfstaengl in München leitete. Neben seiner Tätigkeit als Verleger war Egon Hanfstaengl insbesondere auch als Sohn des Auslands-Pressechefs der NSDAP Ernst Hanfstaengl sowie als Patenkind von Adolf Hitler bekannt. da, der Siegfried Wichmann ![]() Siegfried Wichmann (1921 Bärndorf, Schlesien, heute Polen – 2015 Starnberg) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1968 bis 1983 als Professor den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität Karlsruhe innehatte. Wichmann veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur Münchner Malerei des 19. Jahrhunderts sowie der Glaskunst des Jugendstils. , ein großer Sachverständiger für Jugendstil … also, die Leute, die dann auch für die Gründung vom Galerie-Verein

Siegfried Wichmann (1921 Bärndorf, Schlesien, heute Polen – 2015 Starnberg) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1968 bis 1983 als Professor den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität Karlsruhe innehatte. Wichmann veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur Münchner Malerei des 19. Jahrhunderts sowie der Glaskunst des Jugendstils. , ein großer Sachverständiger für Jugendstil … also, die Leute, die dann auch für die Gründung vom Galerie-Verein ![]() Mit dem Ziel, die Gegenwartskunst innerhalb der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zu stärken, wurde 1965 der sogenannte Galerie-Verein in München gegründet. Gründungsmitglieder waren neben Herzog Franz von Bayern die Sammler Walter Bareiss und Klaus Gebhard, der Kunstverleger Egon Hanfstaengl, der Kunsthistoriker Siegfried Wichmann, der Bankier Alfred Winterstein sowie der Restaurator Christian Wolters. Der Galerie-Verein verzeichnet seit den 60er-Jahren bedeutende Ankäufe. Darunter sind Werke von Georg Baselitz, Joseph Beuys, John Chamberlain, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, Robert Morris und Andy Warhol. Mit Eröffnung der Pinakothek der Moderne im Jahr 2002 wurde der Galerie-Verein in „PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne“ umbenannt. Vgl. Katharina von Perfall, „Vom Tun … Die Vereinsgeschichte“, in: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e. V. (Hg.), „A Perfect Match – Sammlungspräsentation zum 50-jährigen Jubiläum von PIN“, München 2015, S. 22–113. zusammengekommen sind, wie zum Beispiel Walter Bareiss

Mit dem Ziel, die Gegenwartskunst innerhalb der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zu stärken, wurde 1965 der sogenannte Galerie-Verein in München gegründet. Gründungsmitglieder waren neben Herzog Franz von Bayern die Sammler Walter Bareiss und Klaus Gebhard, der Kunstverleger Egon Hanfstaengl, der Kunsthistoriker Siegfried Wichmann, der Bankier Alfred Winterstein sowie der Restaurator Christian Wolters. Der Galerie-Verein verzeichnet seit den 60er-Jahren bedeutende Ankäufe. Darunter sind Werke von Georg Baselitz, Joseph Beuys, John Chamberlain, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, Robert Morris und Andy Warhol. Mit Eröffnung der Pinakothek der Moderne im Jahr 2002 wurde der Galerie-Verein in „PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne“ umbenannt. Vgl. Katharina von Perfall, „Vom Tun … Die Vereinsgeschichte“, in: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e. V. (Hg.), „A Perfect Match – Sammlungspräsentation zum 50-jährigen Jubiläum von PIN“, München 2015, S. 22–113. zusammengekommen sind, wie zum Beispiel Walter Bareiss ![]() Walter Bareiss (1919 Tübingen – 2007 Stamford, Connecticut) war ein deutsch-amerikanischer Unternehmer und Kunstsammler, der von 1969 bis 1970 als Interimsdirektor das Museum of Modern Art in New York leitete. Neben zahlreichen Objekten der griechischen Keramik und afrikanischen Volkskunst umfasste seine Sammlung ebenso Werke der europäischen Nachkriegskunst. Dazu gehören unter anderem Arbeiten von Georg Baselitz, Gerhard Richter und Jörg Immendorff. und natürlich, etwas später, Christof Engelhorn

Walter Bareiss (1919 Tübingen – 2007 Stamford, Connecticut) war ein deutsch-amerikanischer Unternehmer und Kunstsammler, der von 1969 bis 1970 als Interimsdirektor das Museum of Modern Art in New York leitete. Neben zahlreichen Objekten der griechischen Keramik und afrikanischen Volkskunst umfasste seine Sammlung ebenso Werke der europäischen Nachkriegskunst. Dazu gehören unter anderem Arbeiten von Georg Baselitz, Gerhard Richter und Jörg Immendorff. und natürlich, etwas später, Christof Engelhorn ![]() Christof Engelhorn (1926 Heidelberg – 2010 Meggen, Schweiz) war ein Kunstsammler und Kulturförderer, der sich von 1967 bis 2003 als Mitglied im Verein PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne engagierte. Seine Sammlung umfasste wichtige Positionen der modernen und zeitgenössischen Kunst, darunter Werke von Miriam Cahn, Edgar Degas, Dan Flavin, Théodore Géricault, Johannes Itten, Sigmar Polke und Blinky Palermo. Konvolute seiner Sammlung befinden sich heute unter anderem im Kunstmuseum Luzern sowie der Pinakothek der Moderne in München. . Da hat es schon eine ganze Reihe gegeben. Darunter auch eine alte Dame, Ida Bienert

Christof Engelhorn (1926 Heidelberg – 2010 Meggen, Schweiz) war ein Kunstsammler und Kulturförderer, der sich von 1967 bis 2003 als Mitglied im Verein PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne engagierte. Seine Sammlung umfasste wichtige Positionen der modernen und zeitgenössischen Kunst, darunter Werke von Miriam Cahn, Edgar Degas, Dan Flavin, Théodore Géricault, Johannes Itten, Sigmar Polke und Blinky Palermo. Konvolute seiner Sammlung befinden sich heute unter anderem im Kunstmuseum Luzern sowie der Pinakothek der Moderne in München. . Da hat es schon eine ganze Reihe gegeben. Darunter auch eine alte Dame, Ida Bienert ![]() Ida Bienert (1870 Langenbielau, Niederschlesien, heute Polen – 1965 München) war eine Sammlerin und Mäzenin, die junge Künstler ihrer Zeit durch umfangreiche Ankäufe förderte. Ihre Sammlung umfasste insbesondere Werke der europäischen Avantgarde, darunter Arbeiten von Otto Dix, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka und Piet Mondrian. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs siedelte Bienert nach München über. Werke ihrer ehemaligen Sammlung befinden sich heute im Metropolitan Museum of Art und im Museum of Modern Art in New York, in der Pinakothek der Moderne in München sowie dem Museum Ludwig in Köln. ; die kam aus Dresden und war, glaube ich, einst sehr wohlhabend. Sie hatte ihre ganzen Bilder mit nach München gebracht. Das waren große Meisterwerke. Bei ihr war ich einmal zum Tee eingeladen, da hing über dem Sofa der große Kandinsky

Ida Bienert (1870 Langenbielau, Niederschlesien, heute Polen – 1965 München) war eine Sammlerin und Mäzenin, die junge Künstler ihrer Zeit durch umfangreiche Ankäufe förderte. Ihre Sammlung umfasste insbesondere Werke der europäischen Avantgarde, darunter Arbeiten von Otto Dix, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka und Piet Mondrian. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs siedelte Bienert nach München über. Werke ihrer ehemaligen Sammlung befinden sich heute im Metropolitan Museum of Art und im Museum of Modern Art in New York, in der Pinakothek der Moderne in München sowie dem Museum Ludwig in Köln. ; die kam aus Dresden und war, glaube ich, einst sehr wohlhabend. Sie hatte ihre ganzen Bilder mit nach München gebracht. Das waren große Meisterwerke. Bei ihr war ich einmal zum Tee eingeladen, da hing über dem Sofa der große Kandinsky ![]() Wassily Kandinsky, „Träumerische Improvisation“, 1913.

Wassily Kandinsky, „Träumerische Improvisation“, 1913.  , der heute in der Pinakothek ist. An der anderen Wand hing der große Klee „Das Licht und Etliches“

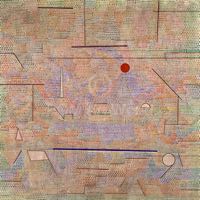

, der heute in der Pinakothek ist. An der anderen Wand hing der große Klee „Das Licht und Etliches“ ![]() Paul Klee, „Das Licht und Etliches“, 1931.

Paul Klee, „Das Licht und Etliches“, 1931.  . Dann hing da ein großer Schlemmer … die hat also unglaubliche Bilder gehabt. Auch wunderbare kubistische Bilder von Picasso, frühe Bilder von Chagall … Bei ihr habe ich zum ersten Mal erlebt, wie es ausschaut, wenn lauter Meisterwerke an einer Wand hängen.

. Dann hing da ein großer Schlemmer … die hat also unglaubliche Bilder gehabt. Auch wunderbare kubistische Bilder von Picasso, frühe Bilder von Chagall … Bei ihr habe ich zum ersten Mal erlebt, wie es ausschaut, wenn lauter Meisterwerke an einer Wand hängen.

Und haben Sie außer in den Galerien in München auch in anderen Institutionen damals schon Kunst gesehen? In München gab es damals offenbar wenig.

Es gab sehr wenig.

Kannten Sie beispielsweise die Informellen in Paris?

Nein. Nein, von alledem wusste ich noch nichts. Die anderen werden davon sicher was gewusst haben – Museumskontakte muss es ja gegeben haben. Aber ich hatte gerade mein Studium beendet, war noch kaum im Ausland. Ich war einmal in Paris, ein paar Mal in Zürich, in der Schweiz. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Es hat auch damals diese ganzen Kunstzeitschriften, die ganzen Veröffentlichungen nicht gegeben. Und in der Öffentlichkeit wurde über Kunst eigentlich so gut wie nicht gesprochen.

Diese Initiative, den Galerie-Verein zu gründen – haben Sie das als gesellschaftlichen Auftrag verstanden? Oder was war Ihre Motivation?

Analytisch überlegt habe ich das eigentlich nicht. Uns allen wurde klar, dass da etwas passiert, das wichtig ist. Aus allen Jahrhunderten sind die Bilder in der Pinakothek gehangen. Es war alles da, aber unsere Zeit war unsichtbar. Und da hat man schon ganz instinktiv das Gefühl gehabt: Das muss sichtbar gemacht werden. Die Frage, ob das gut ist oder nicht, ist mir gar nicht gekommen. Mich hat es einfach aufgeregt. Und ich fand, wenn es mich aufregt, dann sollen es sich die anderen auch anschauen. Aus ganz eigentlich naiven Reaktionen heraus ist etwas bei mir angegangen. Andere haben da sicher sehr viel gesellschaftspolitischer oder analytischer gedacht. Bei mir war sehr viel Instinkt im Spiel. Und es war wirklich der Wille, möglichst viele Leute dazu zu bringen das anzuschauen.

Denn hier in München gab es nach dem Krieg nur die deutschen Künstler zu sehen, die noch übrig geblieben waren: Fritz Winter, Ernst Wilhelm Nay, Willi Baumeister – und wer immer damals noch gemalt hat. Dann war natürlich der erste Blick nach Frankreich, wo es Picasso und den Kubismus gab, aber eben auch Pierre Soulages ![]() Pierre Soulages (* 1919 Rodez, Frankreich) ist Künstler und Vertreter der abstrakten Malerei. Bekannt ist er vor allem für seine schwarzen Bilder. Er war unter anderem auf der documenta 1 (1955), 2 (1959) und 3 (1964) vertreten. oder Serge Poliakoff

Pierre Soulages (* 1919 Rodez, Frankreich) ist Künstler und Vertreter der abstrakten Malerei. Bekannt ist er vor allem für seine schwarzen Bilder. Er war unter anderem auf der documenta 1 (1955), 2 (1959) und 3 (1964) vertreten. oder Serge Poliakoff ![]() Serge Poliakoff (1900 Moskau – 1969 Paris) flüchtete vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 und gelangte über Umwege nach Paris, wo er ab 1929 Kunst studierte. Poliakoff zählt zu den zentralen Vertretern der École de Paris. . Das hat man hier gesehen, das konnte ich auch erwerben und mir an die Wand hängen. Das war meine Welt. Und dann war – in der „documenta 2“, glaube ich – wie ein Schock: Jackson Pollock

Serge Poliakoff (1900 Moskau – 1969 Paris) flüchtete vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 und gelangte über Umwege nach Paris, wo er ab 1929 Kunst studierte. Poliakoff zählt zu den zentralen Vertretern der École de Paris. . Das hat man hier gesehen, das konnte ich auch erwerben und mir an die Wand hängen. Das war meine Welt. Und dann war – in der „documenta 2“, glaube ich – wie ein Schock: Jackson Pollock ![]() Jackson Pollock (1912 Cody, Wyoming – 1956 East Hampton, New York) gilt als Begründer des Abstrakten Expressionismus und Erfinder des Action-Painting. Bekannt wurde er insbesondere für seine Dripping-Technik. Dabei ließ er Farbe ohne Pinsel direkt auf die am Boden ausgebreitete Leinwand tropfen. Pollock studierte an der Art Students League in New York und wurde von der Mäzenin und Galeristin Peggy Guggenheim in den 1940er-Jahren unterstützt und gefördert. Werke von Pollock waren auf der documenta 2 (1959) und 3 (1964) ausgestellt. .

Jackson Pollock (1912 Cody, Wyoming – 1956 East Hampton, New York) gilt als Begründer des Abstrakten Expressionismus und Erfinder des Action-Painting. Bekannt wurde er insbesondere für seine Dripping-Technik. Dabei ließ er Farbe ohne Pinsel direkt auf die am Boden ausgebreitete Leinwand tropfen. Pollock studierte an der Art Students League in New York und wurde von der Mäzenin und Galeristin Peggy Guggenheim in den 1940er-Jahren unterstützt und gefördert. Werke von Pollock waren auf der documenta 2 (1959) und 3 (1964) ausgestellt. .

Was war der Schock?

Dass es so etwas gibt! Ich hatte noch nie Werke von Pollock gesehen, wusste nicht einmal, dass es ihn gibt. Ich war ja nicht einzig auf die Kunst fixiert, ich hatte auch viel anderes zu tun. Und das war wirklich ein Schock, plötzlich diese großen Bilder von Jackson Pollock zu sehen. Das war dann auch der Grund, das erste Mal nach New York zu fahren. Nur um zu schauen, was da eigentlich los ist. Weil mich das so beeindruckt hat.

Worauf sind Sie in New York getroffen?

Auf die ganzen Abstrakten Expressionisten. Ich habe viele Freunde dort gefunden, vor allem im Museum of Modern Art. Da habe ich natürlich plötzlich eine ganz andere Kunstwelt kennengelernt, anders als das, was ich vorher kannte. Die Amerikaner waren natürlich die Speerspitze des Geschehens. Da habe ich das Gefühl gehabt: Hier passiert es. Europa ist dann schon im Bewusstsein ein gutes Stück zurückgetreten.

Wann war das?

Anfang der 60er-Jahre. Ich glaube 62 bin ich das erste Mal dort gewesen. Da habe ich Willem de Kooning kennengelernt, war bei Mark Rothko im Atelier – also das alles habe ich dort gesehen. Jackson Pollock war schon gestorben. Aber die großen Sammlungen Robert Scull ![]() Robert C. Scull (1915 New York – 1986 Warren, Connecticut) war ein US-amerikanischer Taxi-Unternehmer und Kunstsammler. Während der 1960er- und 70er-Jahre baute er eine der umfassendsten Sammlungen zu den Strömungen der Pop-Art, Minimal Art und Land-Art auf. Wesentliche Positionen seiner Sammlung sind Michael Heizer, Jasper Johns, Walter De Maria, Robert Rauschenberg, James Rosenquist und Andy Warhol. und Ben Heller

Robert C. Scull (1915 New York – 1986 Warren, Connecticut) war ein US-amerikanischer Taxi-Unternehmer und Kunstsammler. Während der 1960er- und 70er-Jahre baute er eine der umfassendsten Sammlungen zu den Strömungen der Pop-Art, Minimal Art und Land-Art auf. Wesentliche Positionen seiner Sammlung sind Michael Heizer, Jasper Johns, Walter De Maria, Robert Rauschenberg, James Rosenquist und Andy Warhol. und Ben Heller ![]() Benjamin Heller (* 1925 New York) ist ein Unternehmer, Kunstberater und Kunstsammler. Sein Sammlungsschwerpunkt liegt insbesondere im Bereich der abstrakten Malerei nach 1945. Er gilt als einer der wichtigsten Sammler der Werke von Jackson Pollock und Mark Rothko. waren alle noch da. Ich war bei Ben Heller eingeladen, der hatte so ein riesen Loft – Leerraum – und das Esszimmer hatte er durch vier große Pollock-Bilder abgetrennt, wie es die Japaner mit Paravents machen. Da haben wir gegessen. Für mich waren Dollars damals unerreichbar, ich konnte mir nichts kaufen. Aber es war überwältigend, diese Bilder so in Gebrauch zu sehen. Ein paar Jahre war Amerika für mich wirklich der Brennpunkt von allem, was geschah. Und wie ein Schock sind diese deutschen Knaben da hineingeboren, die plötzlich wieder die menschliche Figur malten. Das war eigentlich streng verboten. Und es waren auch alle empört. Auch in New York waren darüber alle empört, was die sich da erlaubten.

Benjamin Heller (* 1925 New York) ist ein Unternehmer, Kunstberater und Kunstsammler. Sein Sammlungsschwerpunkt liegt insbesondere im Bereich der abstrakten Malerei nach 1945. Er gilt als einer der wichtigsten Sammler der Werke von Jackson Pollock und Mark Rothko. waren alle noch da. Ich war bei Ben Heller eingeladen, der hatte so ein riesen Loft – Leerraum – und das Esszimmer hatte er durch vier große Pollock-Bilder abgetrennt, wie es die Japaner mit Paravents machen. Da haben wir gegessen. Für mich waren Dollars damals unerreichbar, ich konnte mir nichts kaufen. Aber es war überwältigend, diese Bilder so in Gebrauch zu sehen. Ein paar Jahre war Amerika für mich wirklich der Brennpunkt von allem, was geschah. Und wie ein Schock sind diese deutschen Knaben da hineingeboren, die plötzlich wieder die menschliche Figur malten. Das war eigentlich streng verboten. Und es waren auch alle empört. Auch in New York waren darüber alle empört, was die sich da erlaubten.

Sie konnten 62 in New York schon mit Leuten darüber sprechen, was in Deutschland entstand?

Nein, das war später. Das war Ende der 60er-Jahre. Ich hatte einen sehr guten Freund, Walter Bareiss, der auch ein großer Sammler war. Lustigerweise ist es dem genauso gegangen: Wir sind in New York gesessen und haben de Kooning angeschaut und da sagte er: „Sag mal, was passiert denn da in Deutschland? In Düsseldorf und Berlin? Da sind ein paar junge Leute, die malen lauter Sachen, die man gar nicht malen darf.“ Genauso ist es mir auch gegangen. Wir haben zuerst noch lachen müssen. Und dann ist man aber auch neugierig geworden. Wir haben das hier beobachtet und es ist immer interessanter geworden. Plötzlich war New York für uns nicht mehr die Speerspitze, sondern jetzt passierte es hier. Und wir sind mittendrin gesessen.

1963 haben Heiner Friedrich und Franz Dahlem ihre Galerie in München eröffnet. ![]() Franz Dahlem, Heiner Friedrich und Six Friedrich eröffneten im Juli 1963 die Galerie Friedrich & Dahlem in der Maximilianstraße 15 in München. Als eine der ersten Galerien in Deutschland umfasste ihr Programm auch wichtige Strömungen der US-amerikanischen Kunst, darunter Ausstellungen mit Carl Andre, John Chamberlain, Dan Flavin, Donald Judd, Walter De Maria, Fred Sandback und Andy Warhol. Welche Rolle spielte das für die Entwicklungen der Kunstszene in der Stadt und auch darüber hinaus?

Franz Dahlem, Heiner Friedrich und Six Friedrich eröffneten im Juli 1963 die Galerie Friedrich & Dahlem in der Maximilianstraße 15 in München. Als eine der ersten Galerien in Deutschland umfasste ihr Programm auch wichtige Strömungen der US-amerikanischen Kunst, darunter Ausstellungen mit Carl Andre, John Chamberlain, Dan Flavin, Donald Judd, Walter De Maria, Fred Sandback und Andy Warhol. Welche Rolle spielte das für die Entwicklungen der Kunstszene in der Stadt und auch darüber hinaus?

Als es passiert ist, war es interessant und aufregend. Wie wichtig es war, ist mir erst lange danach aufgegangen, weil die Auswirkung sich ja erst im Laufe der Zeit gezeigt hat. Dass da ständig neue Einflüsse und neue Informationen und neue Augenöffner gekommen sind.

Haben Sie damals schon die Gerhard Richter-Bilder ![]() „Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 10. Juni – 10. Juli 1964. in der Galerie gesehen?

„Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 10. Juni – 10. Juli 1964. in der Galerie gesehen?

Die habe ich gerade versäumt. Da war ich beim Skifahren oder irgendwo und wir sind zu spät zurückgekommen. Aber ich habe noch ein Bild erworben.

Aus der ersten Ausstellung?

Ja, aus der bereits abgehängten Ausstellung.

Sind Friedrich und Dahlem damals auf Sie zugekommen?

Heiner Friedrich und Franz Dahlem haben mich in meiner Wohnung besucht, bevor sie die Galerie eröffnet haben. An dem Tag, an dem ich zu meinem ersten Besuch nach New York abgeflogen bin. Da haben sie etwas kritisiert, was ich an der Wand hatte. Das waren Serge Poliakoff, Pierre Soulages und Nay. Und sie haben gesagt: „Es gibt noch einen, der ist sehr viel wichtiger. Der heißt Joseph Beuys.“ Ich hatte den Namen noch nie gehört. Sie hatten ein kleines Kofferl dabei, mit einem dicken Pack von Zeichnungen, und ich habe dann ein paar davon erworben. Das war meine erste Berührung mit dieser jüngeren deutschen Kunst. Ich hatte also diese Zeichnungen und konnte am Anfang gar nicht so viel damit anfangen. Habe aber doch ein paar gerahmt und an die Wand gehängt und dann sind sie immer besser geworden. Ich habe immer hingeschaut und gedacht: „Herrgott, der Beuys ist eigentlich doch ganz wichtig.“ Das sind wunderbare Zeichnungen. Solche Dinge wachsen im Bewusstsein erst langsam. Und mit der Wahrnehmung. Ich habe bei Heiner Friedrich weitere Beuys-Arbeiten gesehen, aber wirklich intensiv erst bei der nächsten documenta, wo der Beuys seine Steine gesetzt und seine Eichen gepflanzt hat. ![]() Anlässlich der „documenta 7“ (1982) stellte Beuys das Projekt „7000 Eichen –Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ vor: 7.000 Eichen sollten im Stadtraum Kassel angepflanzt werden. Begleitet wurden die Neupflanzungen jeweils durch die Aufstellung einer Basaltstele, die bis zu ihrer Verwendung auf dem Friedrichsplatz vor dem Fridericianum in einer Dreiecksform gelagert waren.

Anlässlich der „documenta 7“ (1982) stellte Beuys das Projekt „7000 Eichen –Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ vor: 7.000 Eichen sollten im Stadtraum Kassel angepflanzt werden. Begleitet wurden die Neupflanzungen jeweils durch die Aufstellung einer Basaltstele, die bis zu ihrer Verwendung auf dem Friedrichsplatz vor dem Fridericianum in einer Dreiecksform gelagert waren.

Wie war Ihr Eindruck von Joseph Beuys?

Ein wirklich überwältigender persönlicher Eindruck, zuerst einmal.

Das war 1982, die documenta von Rudi Fuchs?

Ja, genau. Er war da und um ihn herum waren eine Menge junger Leute, mit denen er sich unterhalten hat. Ich bin dann hin und habe eine Menge, sicher auch sehr naive, dumme Fragen gestellt. Er hat sich aber alles mit einer unglaublichen Geduld angehört und jede Frage sehr klug und gut beantwortet. Mit einer Güte, die mich sehr beeindruckt hat.

Das Werk von Beuys ist offenbar sehr eng mit seiner Person verknüpft. Das heißt, dass dem, der Beuys nicht erlebt hat, möglicherweise ein wichtiger Teil der Arbeit entgeht. Die im Museum ausgestellten Objekte früherer Aktionen werden heute wie Reliquien behandelt.

Das ist der Unterschied, wenn Sie die Dinge im Rückblick sehen. Wir sehen die Dinge im Rückblick aus einer Welt, in der es einen riesigen Kunstmarkt gibt, in dem moderne Kunst zum Lebensstil gehört. Ich sage es jetzt ganz boshaft: Es ist fast eine snobistische Sache geworden. Natürlich berührt uns das, was man bei Beuys sieht. Auch diese Bedrohlichkeit. Das Übertragen von Erinnerungen, was ganz selten gelingt. Für diejenigen, die die Dinge nicht erlebt haben, ist es etwas ganz anderes als für uns, die aus dieser Welt gekommen sind. Wir kannten ja die heutige Welt noch nicht, sondern wir sind alle aus diesen grauen Ruinenstädten gekommen. Jeder hat es erlebt und jeder hat es auch noch überall gesehen. Es hat überall noch Ruinengrundstücke gegeben. Und deswegen war diese ganze Vergangenheitsbewältigung, auch bei Kiefer, etwas, was uns damals enorm und direkt berührt hat. Jeder hatte eine andere Erinnerung und eine andere Geschichte aus dieser Zeit, und Beuys hatte eben seine Geschichte und seine Verwundung. Die Arbeit „zeige deine Wunde“ ![]() Joseph Beuys, „zeige deine Wunde“, 1974–1975. Die unter anderem aus zwei Leichenbahren bestehende Installation wurde in Zusammenarbeit mit der Münchener Galerie Schellmann & Klüser entwickelt und erstmals 1976 im Maximiliansforum ausgestellt. 1979 erwarb das Lenbachhaus die Arbeit für seine Sammlung, was zu öffentlichen Diskussionen über den Wert und die Funktion von zeitgenössischer Kunst führte.

Joseph Beuys, „zeige deine Wunde“, 1974–1975. Die unter anderem aus zwei Leichenbahren bestehende Installation wurde in Zusammenarbeit mit der Münchener Galerie Schellmann & Klüser entwickelt und erstmals 1976 im Maximiliansforum ausgestellt. 1979 erwarb das Lenbachhaus die Arbeit für seine Sammlung, was zu öffentlichen Diskussionen über den Wert und die Funktion von zeitgenössischer Kunst führte.  , die vom Lenbachhaus angekauft und ausgestellt wurde, hat mir damals wirklich eine Gänsehaut bereitet. In Verbindung mit meiner eigenen Erinnerung.

, die vom Lenbachhaus angekauft und ausgestellt wurde, hat mir damals wirklich eine Gänsehaut bereitet. In Verbindung mit meiner eigenen Erinnerung.

War das auch der Grund für den Widerstand? Der Streit über den Ankauf dieser Arbeit führte 1979 im tatsächlichen Sinne zum „Kulturkampf“ in München. ![]() Ab Mitte der 1970er-Jahre kam es in München zu einer anhaltenden öffentlichen Diskussion um die langfristige kulturpolitische Entwicklung der Stadt. Während der ab 1976 als Kulturreferent tätige Jürgen Kolbe und Feuilletonisten wie Laszlo Glozer eine progressivere Kulturpolitik forderten, bezogen der damalige Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Erich Steingräber, sowie zahlreiche Abgeordnete der CSU eine deutlich konservative Position. Als stellvertretend für diese Auseinandersetzung gelten nicht zuletzt die Reaktionen auf den 1979 durch das Lenbachhaus getätigten Ankauf der Arbeit „zeige deine Wunde“ von Joseph Beuys, der von heftigen Diskussionen, Demonstrationen und Rücktrittsforderungen begleitet wurde. Vgl. Nina Grunenberg, „Im Paradies der warmen Gefühle. In Bayern wird der Kulturkampf mit Lust erlebt“, in: „Die Zeit“, 23.03.1979, S. 41–42.

Ab Mitte der 1970er-Jahre kam es in München zu einer anhaltenden öffentlichen Diskussion um die langfristige kulturpolitische Entwicklung der Stadt. Während der ab 1976 als Kulturreferent tätige Jürgen Kolbe und Feuilletonisten wie Laszlo Glozer eine progressivere Kulturpolitik forderten, bezogen der damalige Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Erich Steingräber, sowie zahlreiche Abgeordnete der CSU eine deutlich konservative Position. Als stellvertretend für diese Auseinandersetzung gelten nicht zuletzt die Reaktionen auf den 1979 durch das Lenbachhaus getätigten Ankauf der Arbeit „zeige deine Wunde“ von Joseph Beuys, der von heftigen Diskussionen, Demonstrationen und Rücktrittsforderungen begleitet wurde. Vgl. Nina Grunenberg, „Im Paradies der warmen Gefühle. In Bayern wird der Kulturkampf mit Lust erlebt“, in: „Die Zeit“, 23.03.1979, S. 41–42.

Ja. Das hat sicher mitgespielt. Aber München war immer eine sehr konservative Stadt. Ein sehr konservatives Pflaster, sagen wir mal so. Die Leute haben sich auch damals mit gegenstandsloser Kunst noch schwergetan. Ich meine, auch ein Hauptwerk von Kandinsky und von Klee ist damals für den Erwerb nicht so ohne Weiteres genehmigt worden.

Auch in den 70er-Jahren noch nicht?

Da hat es immer noch Streitgespräche darüber gegeben. Damals sind die Leute vorsichtiger geworden, weil die Preise schon etwas höher waren. Man hat also schon eher riskiert, sich zu blamieren, wenn man gar zu plattfüßig dagegen gesprochen hat. Aber der Widerstand war noch da. Zum Beispiel gegen einen Vostell ![]() Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. . Das war genauso vehement. Da waren die Leute empört, dass man so etwas als Kunst bezeichnen will. Und das war bei Beuys eben auch.

Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. . Das war genauso vehement. Da waren die Leute empört, dass man so etwas als Kunst bezeichnen will. Und das war bei Beuys eben auch.

Der Galerie-Verein schlägt dem Museum eine Arbeit zum Erwerb vor, bei ausreichender Zustimmung wird das Werk gekauft und die Öffentlichkeit sieht es dann erstmals an der Wand im Museum. Mir ist noch nicht klar, wie es zu einem öffentlichen Aufschrei kommen konnte, noch bevor die Arbeit überhaupt angeschafft war.

Irgendwo war, glaube ich, bei uns allen und auch bei mir das Bestreben: Wir finden diese Dinge großartig und wir müssen schauen, dass möglichst viele Leute das anschauen. Dann werden sicher immer mehr Leute Freude und Interesse daran haben. Beim Galerie-Verein waren zufällig auch drei Leute aus den Staatsgemäldesammlungen: Siegfried Wichmann, Christian Wolters und Christian Altgraf zu Salm. Die haben natürlich an ihr Haus gedacht. Und nachdem ich durch meine Familie mit den Museen sowieso sehr eng verbunden bin, weil sehr viel in Stiftungsbesitz ![]() 1984 übergab Herzog Franz von Bayern einen Großteil seiner Privatsammlung an den Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Während sich dort vor allem die jüngeren Sammlungsbestände der Wittelsbacher befinden, umfasst die Wittelsbacher Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft die älteren Bestände der Sammlung. Siehe auch: Hans-Michael Körner, „Die Wittelsbacher: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart“, München 2009, S. 22 f. ist, war es für mich auch selbstverständlich, dass zwischen öffentlicher Sammlung und meiner Sammlung kein zu großer Unterschied besteht. Es war für mich nie eine Frage, dass die Bilder aus meiner Sammlung, die einmal wirklich wichtig werden, dann auch ins Museum gehen.

1984 übergab Herzog Franz von Bayern einen Großteil seiner Privatsammlung an den Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Während sich dort vor allem die jüngeren Sammlungsbestände der Wittelsbacher befinden, umfasst die Wittelsbacher Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft die älteren Bestände der Sammlung. Siehe auch: Hans-Michael Körner, „Die Wittelsbacher: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart“, München 2009, S. 22 f. ist, war es für mich auch selbstverständlich, dass zwischen öffentlicher Sammlung und meiner Sammlung kein zu großer Unterschied besteht. Es war für mich nie eine Frage, dass die Bilder aus meiner Sammlung, die einmal wirklich wichtig werden, dann auch ins Museum gehen.

Das erklärt Ihren Einsatz. Es bleibt jedoch die Frage, an welcher Stelle der Widerstand entstanden ist. Der kam ja nicht von den Museen selbst, oder?

Aus dem Museum kam ein bisschen Zögerlichkeit, über lange Zeiten. Aber vor allem die ganze Öffentlichkeit, also die Diskussionen über jegliche Ausstellungen moderner Kunst, war teilweise sehr bissig.

Und das lief dann hauptsächlich über die Presse?

Ja, das lief über die Presse. Und in der Gesellschaft, über Gespräche. Es hat dann im Haus der Kunst immerhin schon wunderbare Ausstellungen gegeben. Da erinnere ich mich an eine große Chagall-Ausstellung ![]() „Marc Chagall. Ausgewählte Graphik“, Haus der Kunst, München, 05. August – 15. Oktober 1978. . Das hat in der Öffentlichkeit großen Eindruck gemacht. Aber da hat man dann eben von Chagall und von der Rosa Periode

„Marc Chagall. Ausgewählte Graphik“, Haus der Kunst, München, 05. August – 15. Oktober 1978. . Das hat in der Öffentlichkeit großen Eindruck gemacht. Aber da hat man dann eben von Chagall und von der Rosa Periode ![]() Das Werk Pablo Picassos wird zwischen 1901 und 1906 in die Blaue Periode und die Rosa Periode unterteilt. Während in der Blauen Periode hauptsächlich Außenseiter der Gesellschaft Motive waren, finden sich in den Werken der ab 1904 einsetzenden Rosa Periode vorwiegend Sujets aus dem Zirkus- und Artistenbereich, die weitestgehend in rosa- und orangefarbenen Tönen ausgeführt sind. Vgl. Robert J. Boardingham, „Gustave Coquiot and the Critical Origins of Picasso’s ‘Blue’ and ‘Rose’ Periods“, in: „Picasso: The Early Years 1892–1906“, hg. von Marily McCully, Ausst.-Kat. u. a. National Gallery of Art, Washington, Washington 1997, S. 143–148. Picassos geträumt und war schon wieder empört, dass wir da einen Beuys dazustellen wollten.

Das Werk Pablo Picassos wird zwischen 1901 und 1906 in die Blaue Periode und die Rosa Periode unterteilt. Während in der Blauen Periode hauptsächlich Außenseiter der Gesellschaft Motive waren, finden sich in den Werken der ab 1904 einsetzenden Rosa Periode vorwiegend Sujets aus dem Zirkus- und Artistenbereich, die weitestgehend in rosa- und orangefarbenen Tönen ausgeführt sind. Vgl. Robert J. Boardingham, „Gustave Coquiot and the Critical Origins of Picasso’s ‘Blue’ and ‘Rose’ Periods“, in: „Picasso: The Early Years 1892–1906“, hg. von Marily McCully, Ausst.-Kat. u. a. National Gallery of Art, Washington, Washington 1997, S. 143–148. Picassos geträumt und war schon wieder empört, dass wir da einen Beuys dazustellen wollten.

Vielleicht waren einige jetzt über Anish Kapoor in Versailles ein bisschen empört. ![]() „Kapoor Versailles“, Garten von Versailles, 09. Juni – 01. November 2015. Aufsehen erregte die Skulptur „Dirty Corner“, die inoffiziell auch als „Vagina der Königin“ bezeichnet wird. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Empörung in Bezug auf Kunst und Ausstellungen findet heute kaum noch statt.

„Kapoor Versailles“, Garten von Versailles, 09. Juni – 01. November 2015. Aufsehen erregte die Skulptur „Dirty Corner“, die inoffiziell auch als „Vagina der Königin“ bezeichnet wird. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Empörung in Bezug auf Kunst und Ausstellungen findet heute kaum noch statt.

Heute haben die Leute nur Angst davor, etwas zu versäumen. Sie haben nur Angst davor, dass sie etwas nicht entdeckt haben, das man hätte entdecken sollen, weil es so schön in den Büchern klingt, wie die Leute früher etwas entdeckt haben.

Es bildete sich Widerstand, weil man die Ästhetik einer Arbeit wie „zeige deine Wunde“ von Joseph Beuys mit dem traditionellen Kunstverständnis nicht vereinbaren konnte?

Ja, ganz genauso. Es hat nicht in den Begriff von Kunst gepasst, den die Leute gehabt haben. Sie haben etwas erwähnt, das, glaube ich, ganz wichtig ist. Vielen Leuten geht es so: Wenn sie etwas nicht verstehen und merken, dass andere es wichtig nehmen, ärgern sie sich darüber. Diesen Ärger habe ich oft erlebt. Bei uns war es anders: Wir haben gelernt, dass man Dinge nicht vom ersten Moment an verstehen kann. Und deswegen haben wir ziemlich gelassen und ohne jede Angst zugelassen, Dinge nicht zu verstehen. Aber wir haben sie ausprobiert.

Bazon Brock erzählte mir über Alfred Schmela ![]() Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. , er habe genau gewusst, dass die Leute, die zu ihm kamen, nicht verstanden, was bei ihm gezeigt wurde. Da sie sich aber modern zeigen wollten, wurde es, quasi der Imagepflege wegen, gekauft. Das setzt sich dann fort, wenn Gäste ins Haus kommen, die ebenso wenig zugeben wollen, dass ihnen die Verbindung von Kunst und einer Fischgräte

Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. , er habe genau gewusst, dass die Leute, die zu ihm kamen, nicht verstanden, was bei ihm gezeigt wurde. Da sie sich aber modern zeigen wollten, wurde es, quasi der Imagepflege wegen, gekauft. Das setzt sich dann fort, wenn Gäste ins Haus kommen, die ebenso wenig zugeben wollen, dass ihnen die Verbindung von Kunst und einer Fischgräte ![]() Joseph Beuys, „Freitagsobjekt: 1a gebratene Fischgräte (Hering)“, 1970. Die Arbeit entstand anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in Daniel Spoerris Eat Art Galerie in Düsseldorf.

Joseph Beuys, „Freitagsobjekt: 1a gebratene Fischgräte (Hering)“, 1970. Die Arbeit entstand anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in Daniel Spoerris Eat Art Galerie in Düsseldorf.  von Joseph Beuys verborgen bleibt, und die statt ihres Unverständnisses vorgetäuschte Anerkennung zum Ausdruck bringen.

von Joseph Beuys verborgen bleibt, und die statt ihres Unverständnisses vorgetäuschte Anerkennung zum Ausdruck bringen.

Wie „Des Kaisers neue Kleider“. Aber das hält nicht sehr lang. Wenn man etwas Falsches an der Wand hat, geht es einem auf die Nerven.

Es scheint dennoch für den Aufstieg der Gegenwartskunst damals kein unwichtiger Faktor gewesen zu sein.

Ja, sicherlich. Wir haben so einen Snob-Appeal. Den gibt es sicher heute auch noch. Den gab es früher mit alten Meistern. Dieses Nachjagen nach Namen gehörte auch dazu. Aber was hilft es mir, wenn ich ein Bild von einem sehr berühmten Künstler an der Wand habe, aber weiß, dass es ein drittklassiges Bild ist?

Welche Rolle kam dem Galerie-Verein zu, als die Ströher-Sammlung in München gezeigt werden sollte? ![]() Nachdem der deutsche Sammler Karl Ströher (1890 Rothenkirchen – 1977 Darmstadt) durch Vermittlung des Kunsthändlers Franz Dahlem 1968 die bedeutende Pop-Art-Sammlung des verstorbenen New Yorker Versicherungsmaklers Leon Kraushar gekauft hatte, wurde diese gemeinsam mit dem „Block Beuys“ unter dem Titel „Sammlung 1968: Karl Ströher“ auf einer Ausstellungstournee in folgenden Museen gezeigt: Galerie-Verein im Haus der Kunst, München, 14. Juni – 09. August 1968; Der Kunstverein in Hamburg, 24. August – 06. Oktober 1968; Neue Nationalgalerie, Berlin, 01. März – 14. April 1969; Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 22. Mai – 12. Juni 1969; Kunsthalle Bern, 12. Juli – 28. September 1969. Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung Kraushaar“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher – Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt 2005, S. 62–87, hier S. 74. Der Verein hat sich damals sehr dafür eingesetzt.

Nachdem der deutsche Sammler Karl Ströher (1890 Rothenkirchen – 1977 Darmstadt) durch Vermittlung des Kunsthändlers Franz Dahlem 1968 die bedeutende Pop-Art-Sammlung des verstorbenen New Yorker Versicherungsmaklers Leon Kraushar gekauft hatte, wurde diese gemeinsam mit dem „Block Beuys“ unter dem Titel „Sammlung 1968: Karl Ströher“ auf einer Ausstellungstournee in folgenden Museen gezeigt: Galerie-Verein im Haus der Kunst, München, 14. Juni – 09. August 1968; Der Kunstverein in Hamburg, 24. August – 06. Oktober 1968; Neue Nationalgalerie, Berlin, 01. März – 14. April 1969; Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 22. Mai – 12. Juni 1969; Kunsthalle Bern, 12. Juli – 28. September 1969. Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung Kraushaar“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher – Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt 2005, S. 62–87, hier S. 74. Der Verein hat sich damals sehr dafür eingesetzt.

Ja. Franz Dahlem hat mich, meiner Erinnerung nach, angerufen und gesagt: „Da gibt es diese Sammlung Kraushar, die hat der Ströher erworben und die kommt nach Deutschland. Die ist riesengroß, da sind die ganzen Pop-Künstler und alles dabei. Und die wird jetzt hier eingelagert, bis beim Herrn Ströher das Haus dafür fertig ist. Das wäre doch eine Möglichkeit, die in München zu zeigen.“ Und da haben wir im Galerie-Verein befunden: Das machen wir. Das Tragische war, dass kurz vorher Halldor Soehner ![]() Halldor Soehner (1919 München – 1968 München) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1964 bis zu seinem Tod 1968 als Generaldirektor die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen leitete. gestorben war. Er war ja derjenige mit den offenen Augen, der wirklich auf die große Qualität gegangen ist. Der Erste, der wirklich den Durchbruch machen wollte. Sein Vertreter hat es aber dann sofort akzeptiert und hat gesagt: „Ja, prima, gehen wir ins Haus der Kunst.“

Halldor Soehner (1919 München – 1968 München) war ein deutscher Kunsthistoriker, der von 1964 bis zu seinem Tod 1968 als Generaldirektor die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen leitete. gestorben war. Er war ja derjenige mit den offenen Augen, der wirklich auf die große Qualität gegangen ist. Der Erste, der wirklich den Durchbruch machen wollte. Sein Vertreter hat es aber dann sofort akzeptiert und hat gesagt: „Ja, prima, gehen wir ins Haus der Kunst.“

In völliger Herzensunschuld haben wir damals angefangen, die ganzen Werke auszupacken und aufzuhängen und es ist schrecklich danebengegangen. Ich glaube, am Tag vor der Eröffnung, haben wir gesehen: Es geht nicht. Wir sind damit nicht fertig geworden. Wir haben ja diese Bilder noch kaum gekannt. Das war eine Kunst, mit der wir nicht umgehen konnten. Und dann hat irgendjemand – ich glaube Heiner Friedrich – den Dan Flavin gefragt: „Kannst du uns nicht helfen? Da droben geschieht etwas Entsetzliches.“ Der Beuys hatte seinen Teil eingerichtet, das war prima. Aber der Rest? Flavin hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen: „So geht es nicht.“ Wir haben dann alles abgehängt und über Nacht mit der Hilfe von Dan Flavin neu gehängt. Plötzlich hat alles gestimmt. Dabei haben wir gelernt, mit dieser Kunst umzugehen.

Was konnte der Flavin? Er war ja weder ein Kurator noch Ausstellungsmacher? Was hat den Deutschen gefehlt? Es waren ja viele Leute vor Ort damals.

Ja. Aber was man nebeneinander hängt und was man hinauf hängt und was man hinunter hängt – ich weiß noch, der Flavin hat die großen „Brushes“ ![]() Roy Lichtenstein, „Yellow and Green Brushstrokes“, 1966.

Roy Lichtenstein, „Yellow and Green Brushstrokes“, 1966.  vom Lichtenstein etwas höher gehängt und plötzlich haben die fantastisch ausgeschaut. Dann hat er die „Brillo Boxes“

vom Lichtenstein etwas höher gehängt und plötzlich haben die fantastisch ausgeschaut. Dann hat er die „Brillo Boxes“ ![]() Andy Warhol, „Five Brillo Boxes (3¢ off)“, 1963/64. von Warhol unten auf dem Boden aufgetürmt und plötzlich hat der Raum gestimmt. Plötzlich war das alles plausibel und in einem Dialog. Der Flavin kam ja daher. Das war ja seine Welt.

Andy Warhol, „Five Brillo Boxes (3¢ off)“, 1963/64. von Warhol unten auf dem Boden aufgetürmt und plötzlich hat der Raum gestimmt. Plötzlich war das alles plausibel und in einem Dialog. Der Flavin kam ja daher. Das war ja seine Welt.

Obwohl er eigentlich von dieser Kunst, der Pop-Art, mit seinem Werk relativ weit weg war?

Ja, schon. Aber er war Amerikaner. Die haben sich ja alle gekannt, in der Peppermint Lounge ![]() Die Peppermint Lounge war ein von 1958 bis 1965 in Manhattan bestehender Nachtklub, der als Geburtsort des mit Beginn der 60er-Jahre international verbreiteten Twist-Tanzes gilt. Während dieser Jahre zählte der Klub zu einem der beliebtesten Treffpunkte der New Yorker Musiker- und Künstlerszene. Vgl. John Johnson/John Selvin, „Peppermint Twist: The Mob, the Music, and the Most Famous Dance Club of the ’60s“, New York 2012. gesessen und zusammen getrunken. Er war in dieser Welt zu Hause. Der hätte auch eine Ausstellung von Abstrakten Expressionisten aus dem Handgelenk hängen können.

Die Peppermint Lounge war ein von 1958 bis 1965 in Manhattan bestehender Nachtklub, der als Geburtsort des mit Beginn der 60er-Jahre international verbreiteten Twist-Tanzes gilt. Während dieser Jahre zählte der Klub zu einem der beliebtesten Treffpunkte der New Yorker Musiker- und Künstlerszene. Vgl. John Johnson/John Selvin, „Peppermint Twist: The Mob, the Music, and the Most Famous Dance Club of the ’60s“, New York 2012. gesessen und zusammen getrunken. Er war in dieser Welt zu Hause. Der hätte auch eine Ausstellung von Abstrakten Expressionisten aus dem Handgelenk hängen können.

Zur Eröffnung gab es Alkoholverbot. War die Angst vor Ausschreitungen so groß? Also nicht nur Glasverbot, sondern Alkoholverbot. Wovor hatte man Angst?

Ich glaube, sie hatten Angst davor, dass die Öffentlichkeit hineingeht und so empört ist über das, was da zu sehen ist, dass sie die Kunstwerke beschädigen. Der Galerie-Verein hatte die Angst eigentlich nicht, also ich habe sie nicht gehabt. Diese Einschränkung kam, glaube ich, von der Polizei. Oder von der Leitung des Hauses der Kunst – das kann sein. Dass die gesagt haben, wir dürfen da jetzt keine Risiken eingehen. Das war wirklich die Angst vor überschäumender Empörung.

Und war es dann so?

Nein, eigentlich nicht. Nein, es war viel schlimmer. Es war ein völliges Desinteresse. Ich erinnere mich auch nicht, dass in der Presse viel darüber gesprochen worden ist. Das war eigentlich das Schlimme daran.

Hat Sie das damals überrascht?

Ja. Die Auseinandersetzungen, die waren wir gewohnt. Aber dass man mit diesen Bildern so wenig Widerhall wecken kann … während wir der Meinung waren, dass das wirklich etwas ganz Großartiges ist …

Karl Ströher wollte die Sammlung in München platzieren, nachdem es in Darmstadt nicht geklappt hatte. ![]() Ende der 1960er-Jahre bot Karl Ströher dem Land Hessen an, seine Sammlung in Form einer Stiftung an das Hessische Landesmuseum in Darmstadt zu übergeben. Eine Bedingung Ströhers war die Errichtung eines Anbaus, in dem die Sammlung dauerhaft untergebracht werden würde. Nachdem das Land Hessen seine Zusagen über mehrere Jahre hinweg hinausgezögert hatte, kündigten Ströhers Erben den bestehenden Leihvertrag 1980 auf. Parallel dazu versuchten Heiner Friedrich und einige Mitglieder des Münchener Galerie-Vereins die Sammlung Ströher an die Neue Staatsgalerie in München zu vermitteln. Dieses Bemühen wurde jedoch aufgrund fehlenden Interesses von Seiten der Verantwortlichen 1977 aufgegeben. Vgl. Götz Adriani, „Die Ströher-Stiftung und der Standort Darmstadt“, Interview, in: Katrin Sauerländer (Hg.), „Karl Ströher – Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt 2005, S. 177–183, hier S. 180 f., sowie Katharina von Perfall, „Vom Tun … Die Vereinsgeschichte“, in: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e. V. (Hg.), „A Perfect Match – Sammlungspräsentation zum 50-jährigen Jubiläum von PIN“, München 2015, S. 22–113, hier S. 27. Seine Bedingung war, dass auch die Sammlung Scull dazukäme. Ich glaube, 77 wurden die Pläne dann endgültig aufgegeben?

Ende der 1960er-Jahre bot Karl Ströher dem Land Hessen an, seine Sammlung in Form einer Stiftung an das Hessische Landesmuseum in Darmstadt zu übergeben. Eine Bedingung Ströhers war die Errichtung eines Anbaus, in dem die Sammlung dauerhaft untergebracht werden würde. Nachdem das Land Hessen seine Zusagen über mehrere Jahre hinweg hinausgezögert hatte, kündigten Ströhers Erben den bestehenden Leihvertrag 1980 auf. Parallel dazu versuchten Heiner Friedrich und einige Mitglieder des Münchener Galerie-Vereins die Sammlung Ströher an die Neue Staatsgalerie in München zu vermitteln. Dieses Bemühen wurde jedoch aufgrund fehlenden Interesses von Seiten der Verantwortlichen 1977 aufgegeben. Vgl. Götz Adriani, „Die Ströher-Stiftung und der Standort Darmstadt“, Interview, in: Katrin Sauerländer (Hg.), „Karl Ströher – Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt 2005, S. 177–183, hier S. 180 f., sowie Katharina von Perfall, „Vom Tun … Die Vereinsgeschichte“, in: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e. V. (Hg.), „A Perfect Match – Sammlungspräsentation zum 50-jährigen Jubiläum von PIN“, München 2015, S. 22–113, hier S. 27. Seine Bedingung war, dass auch die Sammlung Scull dazukäme. Ich glaube, 77 wurden die Pläne dann endgültig aufgegeben?

Ja, das wäre alles gegangen. Es ist am Ende an Ablehnung und Desinteresse gescheitert. Wenn von der öffentlichen Hand wirklich Interesse dagewesen wäre, die Sammlung zu erwerben, dann wäre sie erworben worden.

1976 hat der Galerie-Verein die Baselitz-Ausstellung ![]() „Georg Baselitz, Gemälde und Zeichnungen“, Staatsgalerie Moderner Kunst, München, 01. April – 09. Mai 1976. gemacht.

„Georg Baselitz, Gemälde und Zeichnungen“, Staatsgalerie Moderner Kunst, München, 01. April – 09. Mai 1976. gemacht.

Eben. Der Galerie-Verein hat wirklich versucht, aktiv anzuschieben, zu helfen, aufzubauen und Interesse zu wecken. Aber die öffentliche Hand war sehr zögerlich. Und war nicht aus ihrer Ruhe zu bringen. Ich glaube, sie wollten eigentlich eine andere Kunst sammeln. Und viele haben eigentlich auch an Kunst gar kein so großes Interesse gehabt. Es war die Zeit, in der enorm viel in Bayern, in ganz Deutschland wiederaufgebaut werden musste, renoviert werden musste. Das hat Kraft gekostet. Da waren die Neuerwerbungen nebendran im Museum ohnehin ein schwieriges Kapitel. Größere Mittel aufzubringen, für Dinge, die niemand haben will. Das war sehr schwer.

Dass man sich gegen eine Installation wie den „Block Beuys“ entscheidet, leuchtet mir ein – zumal in einer Zeit, als es galt, große Lücken im Bereich der Gegenwartskunst zu schließen. Dass aber eine Chance wie die Erwerbung der Ströher-Sammlung verpasst wird, ohne dass es dafür tiefgreifende Argumente gibt, ist mir ein Rätsel. Gab es da eine öffentliche Diskussion?

Es wurde nicht viel darüber diskutiert oder gesprochen. Man kann auch nicht sagen: Es wurde gemauert. Sondern es konnte einfach kein Interesse geweckt werden. Man ist da gegen eine Gummiwand gerannt. Bei Ströher war es keine Entscheidung dagegen – also meines Wissens –, sondern man war einfach nicht daran interessiert, diese Sammlung zu bekommen.

Das Nächste, was nicht realisiert werden konnte, waren die Projekte, die zu den Olympischen Spielen 1972 entstehen sollten und die der Galerie-Verein auch sehr unterstützt hat. Letztlich war das – so sagt es Heiner Friedrich heute selbst – für ihn der Grund, Deutschland zu verlassen. ![]() Im Rahmen der Ausgestaltung der Wohn- und Spielstätten für die Olympischen Spiele 1972 in München setzte sich Heiner Friedrich für die Realisation mehrerer künstlerischer Großprojekte ein. Neben Michael Heizers „Levitated Mass Olympia“ und einem 120 m tiefen „Denkloch“, das Walter De Maria aus einem Trümmerberg ausheben lassen wollte, schlugen Gerhard Richter und Blinky Palermo eine gemeinsame Farbfeldinstallation vor. Die Ablehnung aller von ihm unterstützten Projekte bewegte Heiner Friedrich letztlich dazu, seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt in die USA zu verlegen: „Am Tag der Absage fiel für mich die Entscheidung, Deutschland zu verlassen und zu versuchen, meine Ideen in Amerika zu verwirklichen“. Vgl. Günter Herzog, „Die Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, in: „Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 21/22, 2013, S. 9–21, hier S. 17.

Im Rahmen der Ausgestaltung der Wohn- und Spielstätten für die Olympischen Spiele 1972 in München setzte sich Heiner Friedrich für die Realisation mehrerer künstlerischer Großprojekte ein. Neben Michael Heizers „Levitated Mass Olympia“ und einem 120 m tiefen „Denkloch“, das Walter De Maria aus einem Trümmerberg ausheben lassen wollte, schlugen Gerhard Richter und Blinky Palermo eine gemeinsame Farbfeldinstallation vor. Die Ablehnung aller von ihm unterstützten Projekte bewegte Heiner Friedrich letztlich dazu, seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt in die USA zu verlegen: „Am Tag der Absage fiel für mich die Entscheidung, Deutschland zu verlassen und zu versuchen, meine Ideen in Amerika zu verwirklichen“. Vgl. Günter Herzog, „Die Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, in: „Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 21/22, 2013, S. 9–21, hier S. 17.

Das kann ich mir vorstellen, dass er da irgendwann – wie man heute sagt – frustriert war. Es war hier sehr schwer, über Jahrzehnte langsam die Türen und Fenster aufzubekommen. Es war immer nur eine kleine Gruppe. Und es gab nie wirklich einen öffentlichen Rückhalt.

Dennoch war das Projekt deutschlandweit bekannt und findet bis heute Erwähnung bei den Protagonisten, die es damals erlebt haben. Das ist für ein nicht realisiertes Projekt bemerkenswert.

Ja. Und da war eben der Galerie-Verein sehr beteiligt. Nicht an allem, aber an vielem. Wir waren keine Traumtänzer. Es hat sich ganz logisch ergeben, dass es notwendig war, das ein oder andere zu tun. Viele Projekte, die am Ende nicht zustande gekommen sind. Das waren große Enttäuschungen, die dann wieder andere Dinge ausgelöst haben.

War das für Sie damals auch ein Grund, eine eigene Sammlung aufzubauen? Sie haben ja auch das gesammelt, was bei anderen auf wenig Zustimmung stieß. War für Sie von Anfang an klar, dass Sie Ihre Sammlung irgendwann in die Museen geben würden?

Darüber habe ich nicht viel nachgedacht. Das waren einfach die Sachen, die ich an meiner Wand haben wollte.

Wie wichtig war für Sie der persönliche Kontakt zu den Galeristen? Galeristen wollen verkaufen. Es ist also selbstverständlich, dass sie einem Dinge empfehlen, die sie in der Galerie anbieten. Inwieweit ist das dann Beratung oder eben auch einfach ein Verkaufsgespräch?

Nein, das habe ich eigentlich nie erlebt. Gott sei Dank. Weder bei Heiner Friedrich noch bei Fred Jahn ![]() Fred Jahn (* 1944 Berg) ist ein deutscher Galerist, der seit 1978 eine eigene Galerie in München führt. Gemeinsam mit Gernot von Pape begann er 1967 unter dem Label Edition X in München Grafik zu verlegen. Von 1969 bis 1977 war Jahn für die Galerie Heiner Friedrich tätig, die ab 1974 nach personeller und inhaltlicher Umstrukturierung in die Edition Galerie Heiner Friedrich umbenannt wurde. noch anderswo. Man hat sich Ausstellungen angeschaut und sich darüber unterhalten, wie etwas, das ein bestimmter Künstler gerade machte, im Kontext der anderen Absichten oder mit dem, was er vorher gemacht hat, einzuordnen ist. Aber ohne konkretes Interesse. Und dann habe ich meistens gebeten, dass ich die Bilder eine Zeit lang bei mir aufhängen kann, bevor ich mich entscheide. Weil man das wirklich auch einem Kunstwerk schuldig ist, dass man genau hinschaut. Allein aus Respekt den Künstlern gegenüber. Andererseits habe ich dann bei Kunsthändlern, zu denen ich Vertrauen hatte, auch gesagt: „Du sitzt jetzt seit 14 Tagen da drin und siehst die Bilder jeden Tag. Ich bin das zweite Mal da, ich habe im Ganzen vielleicht 25 Minuten lang hingeschaut. Ich weiß, was mir jetzt wichtig ist. Wie schaut es denn bei dir aus? Was tritt bei dir in den Hintergrund? Was gewinnt bei dir an Gewicht?“ Das haben die mir dann auch ganz genau gesagt: „Das ist ein Bild, das wurde zuerst wenig beachtet. Und mit der Zeit geht mir auf, das ist eigentlich das Bild, das ich am häufigsten anschaue.“ Manchmal waren das dann auch für mich Hinweise auf Dinge, die ich völlig übersehen hatte oder hätte.

Fred Jahn (* 1944 Berg) ist ein deutscher Galerist, der seit 1978 eine eigene Galerie in München führt. Gemeinsam mit Gernot von Pape begann er 1967 unter dem Label Edition X in München Grafik zu verlegen. Von 1969 bis 1977 war Jahn für die Galerie Heiner Friedrich tätig, die ab 1974 nach personeller und inhaltlicher Umstrukturierung in die Edition Galerie Heiner Friedrich umbenannt wurde. noch anderswo. Man hat sich Ausstellungen angeschaut und sich darüber unterhalten, wie etwas, das ein bestimmter Künstler gerade machte, im Kontext der anderen Absichten oder mit dem, was er vorher gemacht hat, einzuordnen ist. Aber ohne konkretes Interesse. Und dann habe ich meistens gebeten, dass ich die Bilder eine Zeit lang bei mir aufhängen kann, bevor ich mich entscheide. Weil man das wirklich auch einem Kunstwerk schuldig ist, dass man genau hinschaut. Allein aus Respekt den Künstlern gegenüber. Andererseits habe ich dann bei Kunsthändlern, zu denen ich Vertrauen hatte, auch gesagt: „Du sitzt jetzt seit 14 Tagen da drin und siehst die Bilder jeden Tag. Ich bin das zweite Mal da, ich habe im Ganzen vielleicht 25 Minuten lang hingeschaut. Ich weiß, was mir jetzt wichtig ist. Wie schaut es denn bei dir aus? Was tritt bei dir in den Hintergrund? Was gewinnt bei dir an Gewicht?“ Das haben die mir dann auch ganz genau gesagt: „Das ist ein Bild, das wurde zuerst wenig beachtet. Und mit der Zeit geht mir auf, das ist eigentlich das Bild, das ich am häufigsten anschaue.“ Manchmal waren das dann auch für mich Hinweise auf Dinge, die ich völlig übersehen hatte oder hätte.

Das waren damals Heiner Friedrich und Franz Dahlem?

Noch sehr verhalten.

Fred Jahn, der etwas später zu Galerie Friedrich kam, war offenbar jemand, der sich für seine Kunden sehr viel Zeit genommen hat und bis heute nimmt?

Ja, der ist ganz präzise in allem, was er tut.

Gab es noch weitere Leute, mit denen Sie so einen engen Austausch über die Kunst hatten?

Davor natürlich Günther Franke und Otto Stangl.

Es hat sich immer alles im Raum München abgespielt?

Ja, hauptsächlich. In Paris hat es Heinz Berggruen ![]() Heinz Berggruen (1914 Berlin – 2007 Paris) war ein deutscher Kunsthändler und Mäzen, der mit Werken von Paul Klee, Henri Matisse, Joan Miró und Pablo Picasso eine der wichtigsten Sammlungen zur klassischen Moderne aufbaute. Wegen seiner jüdischen Abstammung floh Berggruen 1936 in die USA und arbeitete dort ab 1939 am San Francisco Museum of Modern Art. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gründete er eine Galerie in Paris, in der er unter anderem regelmäßig Marc Chagall, Fernand Léger, Henri Matisse und Pablo Picasso zeigte. Ab 1980 widmete sich Berggruen ausschließlich dem weiteren Aufbau seiner Sammlung, die er im Jahr 2000 an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verkaufte. Die Werke befinden sich heute im Museum Berggruen in Berlin-Charlottenburg. gegeben, den ich persönlich gekannt habe. Das war aber fast immer weit außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten. Ich war oft dort und habe mich mit ihm über das, was er in seiner Galerie zeigte, unterhalten. Hier in München waren es Günther Franke und Otto Stangl, aber auch van de Loo – das waren alles Leute, bei denen man wirklich Fragen stellen konnte.

Heinz Berggruen (1914 Berlin – 2007 Paris) war ein deutscher Kunsthändler und Mäzen, der mit Werken von Paul Klee, Henri Matisse, Joan Miró und Pablo Picasso eine der wichtigsten Sammlungen zur klassischen Moderne aufbaute. Wegen seiner jüdischen Abstammung floh Berggruen 1936 in die USA und arbeitete dort ab 1939 am San Francisco Museum of Modern Art. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gründete er eine Galerie in Paris, in der er unter anderem regelmäßig Marc Chagall, Fernand Léger, Henri Matisse und Pablo Picasso zeigte. Ab 1980 widmete sich Berggruen ausschließlich dem weiteren Aufbau seiner Sammlung, die er im Jahr 2000 an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verkaufte. Die Werke befinden sich heute im Museum Berggruen in Berlin-Charlottenburg. gegeben, den ich persönlich gekannt habe. Das war aber fast immer weit außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten. Ich war oft dort und habe mich mit ihm über das, was er in seiner Galerie zeigte, unterhalten. Hier in München waren es Günther Franke und Otto Stangl, aber auch van de Loo – das waren alles Leute, bei denen man wirklich Fragen stellen konnte.

Und obwohl Sie so früh in New York waren und in dieser Zeit eine bewegte Kunstszene in Köln und Düsseldorf entstand, haben Sie nie den Kontakt dorthin gesucht?

Gesucht nicht, aber ich habe ihn gehabt. Es war vielleicht eine gewisse Lethargie oder Bequemlichkeit. Ich war so beschäftigt mit dem, was hier in München gezeigt wurde, und ich war eben sehr viel in New York. Dort war ich mit meinem ganzen Interesse so sehr angebunden, dass ich dann vielleicht zu wenig herumgeschaut habe, was sonst noch passiert. Das gehört in das Kapitel der Versäumnisse, das im Sammlerleben ein ganz wichtiges ist. Gott sei Dank weiß niemand, welche Bilder ich nicht gekauft habe. Man wird immer für das gelobt, was man erworben und gesammelt hat. Gott sei Dank weiß niemand, was man nicht gesammelt hat. Aber das gehört dazu: Was habe ich alles versäumt, wo ich eigentlich auch hätte hinschauen müssen!

Der Einfluss der Galerie Friedrich auf den Galerie-Verein ist unleugbar: Dan Flavin, John Chamberlain, Donald Judd, Walter De Maria, aber auch Blinky Palermo, Imi Knoebel oder Georg Baselitz. All diese Künstler, die Heiner Friedrich vertreten hat, sind heute Teil der Sammlung der Pinakothek. Ich habe überlegt, ob es diese Künstler ohne Heiner Friedrich überhaupt geben würde.

Das weiß ich nicht. In Amerika würde es die schon geben.

Dan Flavin war damals schon ein Star. Aber die Großprojekte sind doch sehr von der Dia Foundation und damit auch durch Heiner Friedrich gefördert worden. Friedrich sagt selbst, er konnte sich nicht um mehr als zehn Künstler kümmern. Und die hat er dann aber wirklich sehr gefördert und nach vorn gebracht. In der Sammlung des Galerie-Vereins bildet sich das ab.

Ja, natürlich. Wir haben das gesammelt, was wir hier zu sehen bekommen haben. Man muss dazu sagen: Amerika wurde von allen, die sich dafür interessiert haben, gesehen. Aber es war in Dollar nicht zu bezahlen. Wir haben ja in dieser Zeit alle nicht viel Geld gehabt. Das spielte eigentlich für das Sammeln keine besondere Rolle. Es war nur die Frage: Kann ich es mir leisten oder nicht?

Was war damals mit Anselm Kiefer? Warum hat er in Deutschland nicht den großen Durchbruch geschafft?

Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass auch viel Persönliches mitgespielt hat. Norbert Tadeusz ![]() Norbert Tadeusz (1940 Dortmund – 2011 Düsseldorf) war ein deutscher Maler, der für seine großformatigen figurativen Gemälde bekannt ist. Ab 1966 studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Gerhard Hoehme und Joseph Fassbender. Seinen Meisterschüler machte er in der Klasse von Joseph Beuys. Ab 1981 war Tadeusz Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, bis er 1988 einem Ruf an die Hochschule der Künste in Berlin folgte. Von 1991 bis 2003 lehrte er als Professor an der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig das Fach Monumentalbildnerei. ist auch so ein Beispiel, der am Anfang in München durchaus gezeigt wurde, ich habe da auch ein paar Zeichnungen erworben, und dann habe ich ihn über viele Jahre nicht mehr zu sehen bekommen. Der hat sich, glaube ich, einfach mit Beuys verkracht. Auch solche Dinge haben eine Rolle gespielt. Und mit Kiefer ist es mir persönlich im Galerie-Verein auch so gegangen. Wir waren alle begeistert. Es gab diese großen schwarzen Bücherstapel