Köln, 05. März 2016

Franziska Leuthäußer: Ich bin begeistert, wie groß die Bereitschaft ist, mit uns über diese vergangene Zeit zu sprechen. Wir haben sehr wenige Absagen. Leider häufig von Frauen.

Jürgen Klauke: Frauen sind eben komplizierter.

Ist das so?

Ich weiß es nicht. Auffällig war, dass die Frauen einen selbstverständlicheren Zugang zu meinen frühen Arbeiten, die sich mit Sexualität, Eros und so weiter beschäftigten, hatten als die verklemmten Männer.

Obwohl es den Vorwurf, Sie seien frauenfeindlich gewesen, auch gab?

Ach, das ist lächerlich, dann wäre die ganze Szene frauenfeindlich oder männerfeindlich gewesen. Wir waren gut drauf, sowohl die Frauen als auch die Männer – jedenfalls da, wo ich mich herumtrieb. Als die Pille kam, wurde das Ganze noch entspannter, da nahmen die Frauen das Heft in die Hand und gruben uns an – ich habe das nicht als männerfeindlich empfunden.

Das war die Wirkung der Antibabypille?

Ja, sicher. Das war revolutionär. Absolut. Frauen wurden viel offener. Vorher hatten sie ja immer Angst, dass sie geschwängert würden.

Sie waren von 1964 bis 1970 hier in Köln an den Werkschulen. Ist das richtig?

Wenn Sie die Daten haben, seien Sie froh. Ich vergesse solche Dinge. Dass ich hier studiert habe, ist aber sicher.

Wann sind Sie nach Köln gekommen?

Ich bin ja aus dem Rheinland und bin für das Studium nach Köln gezogen. ![]() Von 1964 bis 1970 studierte Klauke Freie Grafik an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln bei Alfred Will. Vgl. Jochen Poetter (Hg.), „Jürgen Klauke. Sonntagsneurosen“, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden/Kunstmuseum Düsseldorf, Ostfildern 1992, S. 156. Ein Jahr lang bin ich gependelt. Das war über eine Stunde Zugfahrt. Da traf ich morgens schon Kollegen im Zug, die auch hier studierten.

Von 1964 bis 1970 studierte Klauke Freie Grafik an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln bei Alfred Will. Vgl. Jochen Poetter (Hg.), „Jürgen Klauke. Sonntagsneurosen“, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden/Kunstmuseum Düsseldorf, Ostfildern 1992, S. 156. Ein Jahr lang bin ich gependelt. Das war über eine Stunde Zugfahrt. Da traf ich morgens schon Kollegen im Zug, die auch hier studierten.

Ihre Wahl fiel auf Köln, weil es in der Nähe war?

Das hat sich aus dem bischöflichen Konvikt, in dem ich war, ergeben. Dort entwickelte ich die Idee, dass ich Kunst studieren wollte. Und so viele Möglichkeiten gab es nicht. In der Region gab es Düsseldorf, Köln und Mainz. Für die Hochschule hier in Köln musste man neben den künstlerischen Arbeiten ein Praktikum bei einem Grafiker oder Drucker vorweisen. Grafiker gab es damals nicht so viele und dann habe ich in einer Großdruckerei eine Kurzlehre gemacht. Ich habe noch Handsatz und Bleisatz gelernt – das war sehr lehrreich für mich. Noch währenddessen habe ich die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden. In Koblenz, in der nächstgrößeren Stadt, habe ich am Wochenende einen Typografie-Kursus gemacht. Sodass ich weiß, wovon die Rede ist, wenn wir Kataloge machen.

Mit welchem Ziel sind Sie damals an die Werkschulen gegangen?

Es ging zwar auch darum, was ich wollte, es war aber vor allem ein verdecktes Studium meinen Eltern gegenüber. In der damaligen Zeit waren die wenigsten dafür, dass man Kunst studierte. Also habe ich denen gesagt, ich würde Gebrauchsgrafik studieren, was ich nie getan habe. Mein Ziel war die freie Kunst. Ich wollte einer von denen werden, über die ich gelesen und von denen ich gesehen hatte.

Wer war das?

Das, was man um diese Uhrzeit am humanistischen Gymnasium geboten bekam. Ich hatte einen Kunsterzieher, der gerochen hatte, dass ich ein bisschen begabt war, und der brachte mir Verschiedenes mit, sodass ich dann auch Picasso, Monet, Paul Klee, Matisse und andere Künstler kennenlernte. Damals war Picasso ja fast ein Schimpfwort. In der bürgerlichen Wahrnehmung stand er für das Unverständliche. Ich habe mir natürlich auch Literatur besorgt, die mich interessierte. Das war zum Beispiel Freud, Henry Miller oder François Villon und so weiter. Man stöberte überall herum und stieß sehr früh auf Dinge, die ich heute mit „Ästhetisierung des Existenziellen“ beschreibe. Das hat mich schon in der Jugend am meisten interessiert und bewegt.

Das heißt, Ihre Motivation Kunst zu studieren, war eigentlich eher das Bild, das Sie von dem Leben eines Künstlers hatten?

Ja, das war natürlich das romantische Künstlerbild. Der Künstler, das Toxische, die schönen Frauen und so weiter. Das verlockt einen Jüngling natürlich auch. Aber ich hatte in diesem Internat oder Konvikt, in dieser Langeweile und sich dehnenden Zeit auch die Zeit mir Gedanken zu machen, was ich alles nicht machen wollte. Und da blieb die Kunst im Mittelpunkt meines Interesses übrig.

Köln war nach dem Internat wahrscheinlich Ihre erste Station, weg von zu Hause?

Nein, ich war als Schüler schon im deutsch-französischen Jugendaustausch in Frankreich als Wiederannäherung nach dem furchtbaren Krieg, und das ausgerechnet in Dünkirchen, einer Stadt, die deutschen Bomben zum Opfer gefallen war. – Köln war ein Befreiungsschlag der anderen Art und den habe ich sehr genossen. Ich bin nach längerer Wohnungssuche in eine große Halle eingezogen. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben in einer Wohnung gewohnt, sondern immer in Hallen. Ich habe mir diese Nachkriegshalle, die keine Fensterscheiben hatte, selbst zurechtgemacht. Dafür habe ich monatlich 150 D-Mark bezahlt, 250 Quadratmeter im Hinterhof, in der Südstadt. Damals war Aufbruchsstimmung. Man sollte auch nicht vergessen: Durch den Rock ’n’ Roll hatten wir Fahrt aufgenommen und wurden noch renitenter – ich jedenfalls –, als ich es ohnehin schon war. Diese Erweckung hatte ja sowohl etwas Aggressives wie auch Erotisches. Der Rock ’n’ Roll und der Vortrag beispielsweise von Elvis Presley oder Jerry Lee Lewis – die Körpersprache, das Performative – waren höchst inspirativ. Diese Stimmung hat sich bei jungen Leuten, die empfänglich dafür waren, breitgemacht. Die Stadt Köln war damals schon so, wie sie heute auch noch beschrieben wird: von der Mentalität her angenehm. Auf einen zukommend oder jedenfalls nicht hanseatisch oder pariserisch, sondern relativ offen und leger. Laisser-faire.

Mit der allmählichen Politisierung – sowohl an der Universität hier in Köln als auch an den Kunstakademien und an den Werkschulen, wo ich studierte – kam für mich die Überlegung, da ich natürlich bei den Demos gegen die Notstandsgesetze und was da alles anfiel, dabei war, ob ich mich mehr politisiere oder meine alltäglicheren „existenziellen“ Probleme in die Kunst einführe, anstatt sie auf der Straße auszuleben. Wäre ich politisch richtig aktiv geworden, hätte ich die Kunst eine Zeit lang vergessen können. Das wollte ich aber nicht und habe die Problematiken daher in die Kunst überführt. Und da tauchte natürlich sehr schnell Sexualität und Eros auf, weil das in der Nachkriegsgesellschaft ein Tabu war. Wir waren von Tabus umzingelt. Der Vorschlag war mehr oder weniger eine Art verordnetes Leben, was noch diese graue, restbraune Gesellschaft und das große Schweigen, was darüber lag, innehatte. Dagegen wehrte ich mich mit meinen Arbeiten. In den Anfängen waren es Zeichnungen, die das, was wir heute als „Gender-Problematik“ bezeichnen, bereits aufzeigten. In den Fotoarbeiten nutzte ich dann meinen Körper als Projektionsfläche, um, sagen wir mal, die Identität, die Sexualität aufzubrechen und zu erweitern. Also faktisch zu expandieren, zu experimentieren über das Reale hinaus bis hin zum „utopischen Körper“.

Gab es für Sie in der Kunstszene Leute, denen Sie sich anschließen konnten, mit denen Sie Ihre Themen besprechen und entwickeln konnten?

An jeder Kunstakademie finden sich ein paar Geister, die besonders motiviert sind und etwas wollen. Die hatten wir natürlich auch. Ich war derjenige, der sich mit den eben genannten Themen beschäftigte. Andere hatten andere Dinge im Kopf, mit denen sie sich beschäftigten. Aber was einen verband, war die Willensbildung und dass man sich wirklich über Kunst und über das Leben austauschte. Man ging auch zusammen aus und feierte zusammen. Auf der anderen Seite bestärkten einen immer auch die Literatur oder die Kunstgeschichte. All das, worin man sich mit den eigenen Interessen wiederfindet. Ich fand das zum Beispiel sehr schnell bei Hans Bellmer, Pierre Molinier, Max Beckmann, Chaïm Soutine, Francis Bacon und so weiter. Die kannte damals kaum jemand. Das sind Geister, die man ruft und die einen in diesem doch etwas schwierigen Metier bestärken. Sie waren sehr provokativ, haben sich mit schwierigen Themata auseinandergesetzt und trotzdem haben sie das Ding durchgesetzt. Das gibt einem Mut und auch Kraft.

War es für Sie eine Notwendigkeit sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um sich selbst zu befreien? Oder war es primär ein gesellschaftlicher Anspruch, den Sie formulieren wollten?

Beides. Es gab Dinge, die nahm man gar nicht in den Mund. Ich bin ja in der Eifel in einem kleinen Dorf geboren und war später auch in den Ferien noch oft dort bei einer sehr netten Bauernfamilie. Wenn eine Frau jemanden aus einem anderen Dorf heiraten wollte, war schon Gefahr im Verzug. Und wenn der vielleicht noch eine andere Glaubensrichtung hatte oder gar ein Ausländer war, war es gleich ganz vorbei. An Scheidung war gar nicht zu denken. Und wenn sich jemand das Leben nahm, wurde er nicht begraben, sondern vergraben, so als hätte er keine Identität oder als hätte er nie existiert. Diese Probleme haben wir erst ganz langsam abgebaut. Lange unterschieden wir uns nicht besonders von denjenigen, die wir heute zu Recht bekämpfen – zum Beispiel die fundamentalen Islamisten.

Ich hatte keine Lust mehr auf dieses verordnete Leben. Und hielt Provokation daher auch für notwendig, als ich diese Themen mit den „Rot“-Performances ![]() Jürgen Klauke, „Rot“, 1974.

Jürgen Klauke, „Rot“, 1974.

![]() Jürgen Klauke, „Masculin/Feminin I“, 1974.

Jürgen Klauke, „Masculin/Feminin I“, 1974.

![]() Jürgen Klauke, „Transformer“, 1973.

Jürgen Klauke, „Transformer“, 1973.

Wen wollten Sie provozieren?

Die Gesellschaft. Wir benutzen ja heute noch den Begriff der „bleiernen Zeit“. Dieses Schweigen, die Verordnungen, das – wie ich es manchmal auch nenne – spätwilhelminische Erziehungsmodell, was auch nach dem Krieg noch in den Köpfen der Großeltern war und an die Eltern weitergegeben wurde und an die Kinder und Kindeskinder und was bei den meisten dann auf der Festplatte hängen bleibt. Parolen wie „Hinsetzen!“, „Aufstehen!“, „In die Ecke!“, „Geht nicht“, „Gibt’s nicht“, „Darüber spricht man nicht!“ standen im Zentrum der Erziehung. Davon hatte man die Schnauze voll. Insofern habe ich nicht eine bestimmte Gruppe provozieren wollen, sondern ich wollte es in die Gesellschaft hineintragen. Meine Gedankengänge oder meine bildlichen Vorschläge und Reflexionen zu den genannten Themen. Die Arbeit „Grüße vom Vatikan“ ![]() Jürgen Klauke, „Grüße vom Vatikan“, 1976/77.

Jürgen Klauke, „Grüße vom Vatikan“, 1976/77.

Ihre Bildsprache ist von Anfang an ziemlich radikal. Ich frage mich: Wer hat das überhaupt gesehen? Wenn Sie sagen: „Mit diesen Themen wende ich mich an die breite Gesellschaft und auch gerade an die, die das überhaupt nicht sehen wollen oder die den Deckel besonders draufhalten.“ Wie hat es diese Leute erreicht? Oder wie hätten Sie sie gerne erreicht?

Gut, das ist bei der Kunst immer schwierig. Sie erreichen mit Kunst nichts flächendeckend. Das erreichen Sie eventuell mit Schlagern oder Popmusik. Aber in der Kunst erreichen Sie erst einmal ein kunstaffines Publikum. Ich konnte damals immerhin im Kunstverein Köln ausstellen, mit fünf weiteren Kölner Künstlern. ![]() „Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Damals habe ich die ersten Tagebuchzeichnungen, die „Transformer“-Fotografien bei Wulf Herzogenrath zeigen können. Es gab Zeitungsberichte und man redete darüber, sodass Leute davon hörten und lasen und das dann auch sahen. Da bewirkte die Provokation auch etwas Positives, wenn man so will. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Man erreicht damit nicht flächendeckend die Gesellschaft. Das tue ich heute auch nicht, das hat Kunst noch nie getan. Wir verändern mit Kunst nicht die Welt. Das tut das Geld, das Militär, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft. Kunst hilft die Welt ein wenig zu buchstabieren.

„Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Damals habe ich die ersten Tagebuchzeichnungen, die „Transformer“-Fotografien bei Wulf Herzogenrath zeigen können. Es gab Zeitungsberichte und man redete darüber, sodass Leute davon hörten und lasen und das dann auch sahen. Da bewirkte die Provokation auch etwas Positives, wenn man so will. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Man erreicht damit nicht flächendeckend die Gesellschaft. Das tue ich heute auch nicht, das hat Kunst noch nie getan. Wir verändern mit Kunst nicht die Welt. Das tut das Geld, das Militär, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft. Kunst hilft die Welt ein wenig zu buchstabieren.

Es ist natürlich provokant zu fragen, aber warum haben Sie dann nicht Schlager gemacht?

Ziemlich blöde Frage. In meiner Performance „Die Wörter haben ihre Kraft verloren“ ![]() „Aspekt – Die Wörter haben ihre Kraft verloren“, Internationaler Kunstmarkt, Messehallen Köln, 28. Oktober 1977. habe ich Schlager am laufenden Meter gecuttet und zur Disposition gestellt. 1975 habe ich die erste Live-Performance gemacht. Alles davor war inszenierte Fotografie und natürlich Zeichnungen. Die erste Live-Performance war bei De Appel in Amsterdam mit Uwe Laysiepen, heute Ulay.

„Aspekt – Die Wörter haben ihre Kraft verloren“, Internationaler Kunstmarkt, Messehallen Köln, 28. Oktober 1977. habe ich Schlager am laufenden Meter gecuttet und zur Disposition gestellt. 1975 habe ich die erste Live-Performance gemacht. Alles davor war inszenierte Fotografie und natürlich Zeichnungen. Die erste Live-Performance war bei De Appel in Amsterdam mit Uwe Laysiepen, heute Ulay. ![]() De Appel ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Amsterdam, das 1975 von Wies Smals (1939–1983) als Stiftung initiiert wurde. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt auf installativer und performativer Kunst. Vor der Gründung der De Appel Foundation betrieb Smals von 1968 bis 1975 die Galerie Seriaal in Amsterdam. Am 11., 12. und 14. September 1975 zeigten Jürgen Klauke und Ulay in De Appel „Keine Möglichkeit – Zwei Platzwunden“. Gleichzeitig hatte ich bei Wies Smals in De Appel eine Ausstellung mit den frühen Fotoinszenierungen, männlich-weibliche Aufhebungen – Geschlechterannäherungen. Amsterdam war ein wichtiger Schritt für mich, weil dieses kleine Institut von Frau Smals ein internationaler Hotspot war. Da kamen die Japaner, Chinesen, Amerikaner, alles, was performativ unterwegs war. Auch aus dem slawischen Raum: In Belgrad auf dem Universitätsgelände gab es auch so einen Ort, auch während der Ausgangssperre haben wir uns da austoben dürfen.

De Appel ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Amsterdam, das 1975 von Wies Smals (1939–1983) als Stiftung initiiert wurde. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt auf installativer und performativer Kunst. Vor der Gründung der De Appel Foundation betrieb Smals von 1968 bis 1975 die Galerie Seriaal in Amsterdam. Am 11., 12. und 14. September 1975 zeigten Jürgen Klauke und Ulay in De Appel „Keine Möglichkeit – Zwei Platzwunden“. Gleichzeitig hatte ich bei Wies Smals in De Appel eine Ausstellung mit den frühen Fotoinszenierungen, männlich-weibliche Aufhebungen – Geschlechterannäherungen. Amsterdam war ein wichtiger Schritt für mich, weil dieses kleine Institut von Frau Smals ein internationaler Hotspot war. Da kamen die Japaner, Chinesen, Amerikaner, alles, was performativ unterwegs war. Auch aus dem slawischen Raum: In Belgrad auf dem Universitätsgelände gab es auch so einen Ort, auch während der Ausgangssperre haben wir uns da austoben dürfen.

Amsterdam war zu der Zeit ein schöner Platz, an dem viel experimentiert wurde, von Drogen bis hin zum experimentellen Theater. Es kamen viele von außen, unter anderem amerikanische Soldaten, die aus Vietnam flohen und über Schweden nach Holland kamen. Amsterdam war ein Platz, an dem kiloweise Haschisch geraucht wurde, wo es viele schöne Frauen gab, die Models waren oder sein wollten, während die Jungs alle Modefotografen werden wollten. Die Künstler kassierten alle beim König und bei sonstigen Stiftungen ab. Die mussten drei Bilder im Jahr malen und bekamen dann sehr schöne Gratifikationen, sodass sie angenehm dahinsiechen konnten. Insofern war Amsterdam für mich auch irgendwann erledigt. Obwohl ich eine Zeit lang schon überlegt habe, ganz dorthin zu gehen. Damals gab es da die politischen Gruppen, die Provos, die auch in die Institutionen drängten, in die Politik. Damals war Holland eines der freiesten europäischen Länder. Das gilt für Amsterdam. Wenn man langhaarig, wie wir damals waren, aufs Land fuhr, war in Holland auch Feierabend. Eine Zeit lang war das für mich sehr ergiebig, aber dann habe ich gemerkt, dass es zu angenehm wurde. Es war mir nicht mehr heavy genug.

Der Widerstand war nicht groß genug?

Ja, es war mir zu sanft. Das war eine Zeit lang schön. Das kann man ja auch mal genießen, aber es gab zu wenig Widerstand. Und den braucht man, wenn man jung ist. Um sein Ding weiterzutreiben.

Wie kam es zu Ihrer ersten Performance mit Ulay?

Es gab Fluxus und es gab Happening. Das war mir überwiegend zu lustig. Daneben gab es den Aktionismus ![]() Der Wiener Aktionismus war eine Kunstbewegung, die ab den frühen 60er-Jahren in Wien entstand. Traditionelle Gattungsgrenzen wurden unter Einsatz des menschlichen Körpers als Teil des Kunstwerks – häufig traten die Künstler selbst in Aktion – aufgebrochen. Mit ihren zum Teil durchaus provokanten Arbeiten zielten die Künstler aus dem Umfeld des Wiener Aktionismus auf direkte Konfrontation mit ihrer Umwelt. Zu den bekanntesten Vertretern des Wiener Aktionismus zählen Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Siehe auch: Eva Badura-Triska, Hubert Klocker (Hg.), „Wiener Aktionismus. Kunst und Aufbruch im Wien der 1960er-Jahre“, Köln 2012. in Österreich, die beiden stärksten Figuren waren für mich Günter Brus und Rudolf Schwarzkogler, der sich ja leider umgebracht hat. Die projizierten nicht nur dieses Ausufernde, sondern da spielten auch formale Aspekte in den Aktionen und in dem, was davon übrig blieb, eine Rolle. Das hat mich interessiert. Bei der Performance wird das Publikum ja nicht mit einbezogen, wie das bei Fluxus und Happening der Fall war. Bei der Performance ist die Distanz gegeben. Hier der Künstler, der etwas anbietet, da das Publikum, das später im besten Fall leicht verstört den Raum wieder verlässt. Ich denke, dass die Musik da schon eine anregende Rolle gespielt hat. Die wurde in der Zeit immer lauter und experimenteller und erreichte eine große Öffentlichkeit, während wir im Kunstraum verharrten. Die Suche nach einer Öffnung war wohl der Hauptwunsch und so auch der Hauptgrund für die erste Performance.

Der Wiener Aktionismus war eine Kunstbewegung, die ab den frühen 60er-Jahren in Wien entstand. Traditionelle Gattungsgrenzen wurden unter Einsatz des menschlichen Körpers als Teil des Kunstwerks – häufig traten die Künstler selbst in Aktion – aufgebrochen. Mit ihren zum Teil durchaus provokanten Arbeiten zielten die Künstler aus dem Umfeld des Wiener Aktionismus auf direkte Konfrontation mit ihrer Umwelt. Zu den bekanntesten Vertretern des Wiener Aktionismus zählen Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Siehe auch: Eva Badura-Triska, Hubert Klocker (Hg.), „Wiener Aktionismus. Kunst und Aufbruch im Wien der 1960er-Jahre“, Köln 2012. in Österreich, die beiden stärksten Figuren waren für mich Günter Brus und Rudolf Schwarzkogler, der sich ja leider umgebracht hat. Die projizierten nicht nur dieses Ausufernde, sondern da spielten auch formale Aspekte in den Aktionen und in dem, was davon übrig blieb, eine Rolle. Das hat mich interessiert. Bei der Performance wird das Publikum ja nicht mit einbezogen, wie das bei Fluxus und Happening der Fall war. Bei der Performance ist die Distanz gegeben. Hier der Künstler, der etwas anbietet, da das Publikum, das später im besten Fall leicht verstört den Raum wieder verlässt. Ich denke, dass die Musik da schon eine anregende Rolle gespielt hat. Die wurde in der Zeit immer lauter und experimenteller und erreichte eine große Öffentlichkeit, während wir im Kunstraum verharrten. Die Suche nach einer Öffnung war wohl der Hauptwunsch und so auch der Hauptgrund für die erste Performance.

Das erste Mal ist ja immer ein Experiment mit offenem Ende. Ulay und ich haben damals eine Art Identitätswechsel vorgenommen, ein Thema, an dem ich mich in den Medien Zeichnung und Foto schon erprobt hatte. Wir spielten mit Masken und Accessoires und arbeiteten auch schon mit Projektionen: Sprengungen von großen Schornsteinen, die zusammenbrachen wie Riesenpenisse. Das in Zeitlupe und in der Wiederholung. Am Ende gab es eine Art russisches Roulette. Uwe, der ja Autodidakt war und durch mich an die Kunst herangeführt wurde, hatte dann Lust auf mehr Performances und wollte so richtig loslegen. Da er mit anderen künstlerischen Medien nicht vertraut war, konnte ich das nachvollziehen, war aber nicht bereit, mich nur auf Performance zu fokussieren.

Es gab Künstler, die ihre Performances häufig wiederholten, die von Beruf Performer wurden, auch um sich ein bisschen etwas zu verdienen. Da merkte man aber sehr schnell, wie sich die Sache verflüchtigte oder zum Theater wurde. Und das war ja genau das, was die Performance nicht sein sollte. Ich habe meine Performances generell maximal dreimal aufgeführt. Das war eine Regel, die ich mir selbst gegeben habe, als Korrektiv für mich und die jeweilige Arbeit.

Unterschieden sich die Reaktionen auf Ihre Performances abhängig von dem Ort, an dem Sie diese zeigten?

Nein. Das Publikum hat es einfach hingenommen, war ruhig und konzentriert. Hier und da gab es vielleicht mal einen Zwischenruf. Allerdings bei der Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich“ ![]() Jürgen Klauke zeigte die Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich. Ein Dialog“ erstmals am 07. Februar 1979 in der Ausstellung „Performances 79“ in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München. Im April desselben Jahrs war er mit der Arbeit auf der „3rd Biennale of Sydney“ vertreten. Ein letztes Mal war die Arbeit im Goethe-Institut in Ankara am 25. November 1981 zu sehen.

Jürgen Klauke zeigte die Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich. Ein Dialog“ erstmals am 07. Februar 1979 in der Ausstellung „Performances 79“ in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München. Im April desselben Jahrs war er mit der Arbeit auf der „3rd Biennale of Sydney“ vertreten. Ein letztes Mal war die Arbeit im Goethe-Institut in Ankara am 25. November 1981 zu sehen.  , die ich im Lenbachhaus in München zum ersten Mal gemacht habe, gab es richtig Radau. In München war bis dahin performativ nicht viel geschehen. Das war ein Festival und wurde von dem bayerischen Publikum sehr gut angenommen. Es war so voll, dass die Leute in den Gängen saßen. Mir gegenüber auf dem Stuhl stand ein Tonband, von dem sich folgender Dialog 20 bis 25 Minuten ohne Unterbrechung ans Publikum wandte: Ein Mann sagte: „Hinsetzen! Aufsteh’n!“, eine Frau antwortete: „Ich liebe dich.“ Und ich antworte live: „Ich liebe dich.“ Das beginnt relativ normal, in normaler Lautstärke. Nach einigen Minuten wurde es unruhig und aus dem Publikum regte sich ein Chor, wie in der Südkurve: „H-i-n-s-e-t-z-e-n! A-u-f-s-t-e-h’-n!“ – überwiegend Frauen, die damals laut wurden. Nach circa acht bis zehn Minuten steigert sich die Lautstärke, das „Hinsetzen! Aufsteh’n!“ bekommt einen Befehlston und wird immer aggressiver, während die Frauenstimme mit „Ich liebe dich“ immer im gleichen Sound bleibt. Auch ich werde bei meiner Antwort „Ich liebe dich“ immer militanter und aggressiver und mit zunehmender Geschwindigkeit des Befehls und meiner Antwort nimmt auch meine körperliche Reaktion des Hinsetzens und Aufstehens an Dynamik zu. Irgendwann ist dann Ruhe im Karton – absolute Stille im Saal. Zwischenzeitlich war ich kurz davor aufzuhören, weil ich das so noch nicht erlebt hatte. Auch meine Intensität hat durch die Teilnahme des Publikums zugenommen. Am Ende haue ich das Mikrofon weg, schlage den Stuhl zu Sägemehl und verschwinde. Es wurde ganz still und dann gab es einen großen Applaus. In Ankara habe ich die Arbeit während der Militärdiktatur noch einmal gemacht. Und dann ein drittes Mal in Australien bei der Sydney-Biennale.

, die ich im Lenbachhaus in München zum ersten Mal gemacht habe, gab es richtig Radau. In München war bis dahin performativ nicht viel geschehen. Das war ein Festival und wurde von dem bayerischen Publikum sehr gut angenommen. Es war so voll, dass die Leute in den Gängen saßen. Mir gegenüber auf dem Stuhl stand ein Tonband, von dem sich folgender Dialog 20 bis 25 Minuten ohne Unterbrechung ans Publikum wandte: Ein Mann sagte: „Hinsetzen! Aufsteh’n!“, eine Frau antwortete: „Ich liebe dich.“ Und ich antworte live: „Ich liebe dich.“ Das beginnt relativ normal, in normaler Lautstärke. Nach einigen Minuten wurde es unruhig und aus dem Publikum regte sich ein Chor, wie in der Südkurve: „H-i-n-s-e-t-z-e-n! A-u-f-s-t-e-h’-n!“ – überwiegend Frauen, die damals laut wurden. Nach circa acht bis zehn Minuten steigert sich die Lautstärke, das „Hinsetzen! Aufsteh’n!“ bekommt einen Befehlston und wird immer aggressiver, während die Frauenstimme mit „Ich liebe dich“ immer im gleichen Sound bleibt. Auch ich werde bei meiner Antwort „Ich liebe dich“ immer militanter und aggressiver und mit zunehmender Geschwindigkeit des Befehls und meiner Antwort nimmt auch meine körperliche Reaktion des Hinsetzens und Aufstehens an Dynamik zu. Irgendwann ist dann Ruhe im Karton – absolute Stille im Saal. Zwischenzeitlich war ich kurz davor aufzuhören, weil ich das so noch nicht erlebt hatte. Auch meine Intensität hat durch die Teilnahme des Publikums zugenommen. Am Ende haue ich das Mikrofon weg, schlage den Stuhl zu Sägemehl und verschwinde. Es wurde ganz still und dann gab es einen großen Applaus. In Ankara habe ich die Arbeit während der Militärdiktatur noch einmal gemacht. Und dann ein drittes Mal in Australien bei der Sydney-Biennale.

Mit der Performance kann ich demonstrativer agieren als in den Bildern, in denen ich über ästhetische Probleme oder Bildmagie und solche Dinge nachdenke. Bei meinen Performances hatte ich immer den Wunsch aus Arbeitserfahrungen bestimmter Werkgruppen zu schöpfen und es in etwas anderes zu transformieren. Und zwar demonstrativer, aggressiver, mit anderen Materialien und mit dem Einsatz meines Körpers.

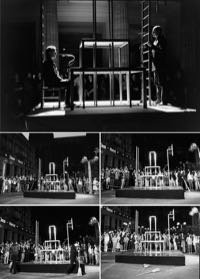

Zwischenrufe und Attacken gab es noch einmal bei der Trilogie „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, „In der Tat“ und „Zweitgeist“, die ich auch in Kasper Königs Großausstellung, „von hier aus“ zeigte. ![]() Jürgen Klauke/Arno Steffen, „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, in der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Düsseldorf, 09./11. November 1984; „In der Tat – Kultur“, Bonner Kunstwoche, Kunstzelt im Hofgarten, Bonn, 23. September 1984; „Zweitgeist. Ein Dialog“, Domplatte Köln, 18. Mai 1986.

Jürgen Klauke/Arno Steffen, „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, in der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Düsseldorf, 09./11. November 1984; „In der Tat – Kultur“, Bonner Kunstwoche, Kunstzelt im Hofgarten, Bonn, 23. September 1984; „Zweitgeist. Ein Dialog“, Domplatte Köln, 18. Mai 1986.

Da schlage ich mich mit meinem Partner, also wir ohrfeigen uns, und zwar mit Anlauf, das ist kein Fake. Anschließend küssen wir uns. Und da kam damals ein junger Mann dazwischengesprungen, der das nicht mehr ertragen konnte und uns stoppen wollte. Dem habe ich dann auch eine gewischt. Man darf sich während der Aktion nicht stören lassen. Es muss weitergehen.

Da schlage ich mich mit meinem Partner, also wir ohrfeigen uns, und zwar mit Anlauf, das ist kein Fake. Anschließend küssen wir uns. Und da kam damals ein junger Mann dazwischengesprungen, der das nicht mehr ertragen konnte und uns stoppen wollte. Dem habe ich dann auch eine gewischt. Man darf sich während der Aktion nicht stören lassen. Es muss weitergehen.

Wo sehen Sie Ihre Gleichgesinnten oder Ihre Gruppe bei so einem provokativen Werk?

Also eines kann man feststellen: Ich bin gruppenungeeignet. Das Einzige, was ich mal mitgemacht habe, war nach dem Studium eine Art Kooperative. Das war mir aber auch eine Lehre. Uns stand im Belgischen Viertel ein Raum zur Verfügung und dort haben wir mit drei, vier Kollegen Ausstellungen gemacht. Ich hatte ja Freie Grafik studiert, also Radierung, Lithografie und Serigrafie. Wir haben unsere Plakate selbst entworfen und gedruckt, an die Presse geschrieben und so weiter. Das heißt, wir haben uns in Öffentlichkeitsarbeit geübt. Eine Aktion war eine 24-Stunden-Ausstellung. Allerdings ohne Bilder – womit das Publikum natürlich nicht gerechnet hatte. Es wurden gesellschaftliche und kulturpolitische Parolen an die Wände geschrieben und die hatten dann die gewünschte Diskussion mit dem Publikum zur Folge. In der Summe eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Wer war damals dabei?

Bis auf Eusebius Wirdeier ![]() Eusebius Wirdeier (* 1950 Dormagen) ist Fotograf, Grafiker, Bildhauer und Herausgeber zahlreicher Bücher. Er arbeitete unter anderem über das soziale und gesellschaftliche Leben in Köln und dem Rheinland. sind die alle mehr oder weniger verschwunden.

Eusebius Wirdeier (* 1950 Dormagen) ist Fotograf, Grafiker, Bildhauer und Herausgeber zahlreicher Bücher. Er arbeitete unter anderem über das soziale und gesellschaftliche Leben in Köln und dem Rheinland. sind die alle mehr oder weniger verschwunden.

Und die Gäste?

Das speiste sich aus Subkultur und neugierigem Kunstpublikum sowie unserem gewachsenen Bekanntenkreis – Plakate und besonders Mundpropaganda sorgten für regen Verkehr.

Kamen auch Galeristen?

Es gibt immer wichtige Galerien, die kommen nicht unbedingt zu solchen Veranstaltungen. Das wäre in dem Fall Hein Stünke gewesen, Rudolf Zwirner eventuell und noch ein paar andere. Die kamen nicht. Aber Ingo Kümmel ![]() Ingo Kümmel (1937 Fulda – 1990 Köln) eröffnete 1967 die Galerie Kümmels Spirit and Art Shop. Neben dem Verkauf von Spirituosen zeigte Kümmel auch Arbeiten junger Künstler und organisierte diverse Abendveranstaltungen. Vgl. Wulf Herzogenrath/Gabriele Lueg (Hg.), „Die 60er Jahre. Kölns Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum Kunstmarkt“, Köln 1986, S. 441 f. zum Beispiel – das war eine wichtige Figur, der die Neumärkte der Künste machte und eine Schnapsgalerie betrieb. Das wäre ja heute auch nicht mehr denkbar, bei so viel politischer Korrektheit. Das waren Figuren, die auf allen Szenen Tag und Nacht zu finden waren und Kunst liebten, und die kamen auch zu uns.

Ingo Kümmel (1937 Fulda – 1990 Köln) eröffnete 1967 die Galerie Kümmels Spirit and Art Shop. Neben dem Verkauf von Spirituosen zeigte Kümmel auch Arbeiten junger Künstler und organisierte diverse Abendveranstaltungen. Vgl. Wulf Herzogenrath/Gabriele Lueg (Hg.), „Die 60er Jahre. Kölns Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum Kunstmarkt“, Köln 1986, S. 441 f. zum Beispiel – das war eine wichtige Figur, der die Neumärkte der Künste machte und eine Schnapsgalerie betrieb. Das wäre ja heute auch nicht mehr denkbar, bei so viel politischer Korrektheit. Das waren Figuren, die auf allen Szenen Tag und Nacht zu finden waren und Kunst liebten, und die kamen auch zu uns.

Ende der 60er-Jahre wird das Rheinland mit dem ersten Kunstmarkt 1967 in Köln Mittelpunkt der deutschen Kunstszene. Viele Galerien siedeln in dieser Zeit nach Köln über, unter anderen Michael Werner ![]() Michael Werner (* 1939 Nauen) eröffnete 1963 mit Benjamin Katz eine Galerie in Berlin und zog 1968 nach Köln, wo er die Galerie Hake übernahm, die er ab Oktober 1969 unter seinem Namen weiterführte. In den 70er- und 80er-Jahren vertrat die Galerie Michael Werner unter anderen die Künstler Georg Baselitz, Antonius Höckelmann, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Markus Lüpertz und A.R. Penck. Die Galerie ist heute in Berlin, London und New York vertreten. 2011 wurde Werner mit dem Preis der Art Cologne ausgezeichnet mit seinen Berliner Malern.

Michael Werner (* 1939 Nauen) eröffnete 1963 mit Benjamin Katz eine Galerie in Berlin und zog 1968 nach Köln, wo er die Galerie Hake übernahm, die er ab Oktober 1969 unter seinem Namen weiterführte. In den 70er- und 80er-Jahren vertrat die Galerie Michael Werner unter anderen die Künstler Georg Baselitz, Antonius Höckelmann, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Markus Lüpertz und A.R. Penck. Die Galerie ist heute in Berlin, London und New York vertreten. 2011 wurde Werner mit dem Preis der Art Cologne ausgezeichnet mit seinen Berliner Malern.

Damals war Markus Lüpertz noch nicht so elegant gekleidet. Er stand im Parka bei uns im Roxy ![]() Das Roxy ist ein Nachtklub und Künstlerlokal in Köln. Es wurde ab 1974 von dem Fotografen Horst Leichenich betrieben. Vgl. Anne Richter, „Roxy. Von der Künstlerkneipe zum Kult-Club“, unter: http://www.rundschau-online.de/region/koeln/-roxy--von-der-kuenstlerkneipe-zum-kult-club-2907476 (eingesehen am 07.06.2016). an der Theke, äußerte aber schon den Wunsch, sobald er Geld hätte, sich sehr gut einkleiden zu wollen. Dieses Gruppendynamische, was sich um Michael Werner zeigte, der eine kleine Galerie am Waidmarkt hatte, gab es in der Form hier im Rheinland selten, das gab es eher in Berlin. Günther Uecker, Otto Piene, Heinz Mack, das war eventuell eine Gruppe, die gemeinsame Interessen hatte.

Das Roxy ist ein Nachtklub und Künstlerlokal in Köln. Es wurde ab 1974 von dem Fotografen Horst Leichenich betrieben. Vgl. Anne Richter, „Roxy. Von der Künstlerkneipe zum Kult-Club“, unter: http://www.rundschau-online.de/region/koeln/-roxy--von-der-kuenstlerkneipe-zum-kult-club-2907476 (eingesehen am 07.06.2016). an der Theke, äußerte aber schon den Wunsch, sobald er Geld hätte, sich sehr gut einkleiden zu wollen. Dieses Gruppendynamische, was sich um Michael Werner zeigte, der eine kleine Galerie am Waidmarkt hatte, gab es in der Form hier im Rheinland selten, das gab es eher in Berlin. Günther Uecker, Otto Piene, Heinz Mack, das war eventuell eine Gruppe, die gemeinsame Interessen hatte.

Wie war das mit Sigmar Polke, Manfred Kuttner, Konrad Lueg und Gerhard Richter?

Ich glaube, das stellt man sich im Nachhinein als Gruppe vor. Konrad Fischer ![]() Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als Konrad Lueg war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war der Galerist, der auch malte. Polke war kein Gruppenmensch und Richter schon gar nicht. Wenn man um Polke eine Gruppe zimmern wollte, wären das: Polke, Christof Kohlhöfer und Achim Duchow. Eventuell noch Memphis Schulze. Mit ihrer Behausung draußen auf dem flachen Lande war das schon eher ein bisschen gruppendynamisch-zeitgeistig, kommuneartig bis hippiesk.

Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als Konrad Lueg war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war der Galerist, der auch malte. Polke war kein Gruppenmensch und Richter schon gar nicht. Wenn man um Polke eine Gruppe zimmern wollte, wären das: Polke, Christof Kohlhöfer und Achim Duchow. Eventuell noch Memphis Schulze. Mit ihrer Behausung draußen auf dem flachen Lande war das schon eher ein bisschen gruppendynamisch-zeitgeistig, kommuneartig bis hippiesk. ![]() Von 1972 bis 1978 lebte Sigmar Polke zeitweilig mit Freunden und Kollegen auf dem Gaspelshof im niederrheinischen Willich. Vgl. Kathrin Rottmann, „Polke im Kontext. Eine Chronologie“, in: „Alibis. Sigmar Polke 1963–2010“, hg. von Kathy Halbreich, Ausst.-Kat. u. a. Museum Ludwig, Köln, London/München/New York 2014, S. 26–69, hier S. 39. Polke wohnte eine Zeit lang auch hier in Köln und ich fuhr hin und wieder auch nach Düsseldorf in den Ratinger Hof und verbrachte da schöne Nächte. Wenn Polke und Duchow mit Erhard Klein

Von 1972 bis 1978 lebte Sigmar Polke zeitweilig mit Freunden und Kollegen auf dem Gaspelshof im niederrheinischen Willich. Vgl. Kathrin Rottmann, „Polke im Kontext. Eine Chronologie“, in: „Alibis. Sigmar Polke 1963–2010“, hg. von Kathy Halbreich, Ausst.-Kat. u. a. Museum Ludwig, Köln, London/München/New York 2014, S. 26–69, hier S. 39. Polke wohnte eine Zeit lang auch hier in Köln und ich fuhr hin und wieder auch nach Düsseldorf in den Ratinger Hof und verbrachte da schöne Nächte. Wenn Polke und Duchow mit Erhard Klein ![]() Erhard Klein (* 1938 Krefeld) ist ein deutscher Galerist, der von 1970 bis 2006 eine Galerie in Bonn betrieb und seit 1992 in Bad Münstereifel eine Filiale führt. Mit Joseph Beuys, Walter Dahn, Gotthard Graubner, Jürgen Klauke, Sigmar Polke und Katharina Sieverding vertritt Klein vor allem Künstler aus dem Rheinland. in Bonn versackt waren, klopften sie morgens in Köln an meine Tür und dann ging es weiter. Das waren alles Nähen, aber nie ideologisch verbrämte Gruppierungen. Auch mit Michael Buthe, Rune Mields, Astrid Klein, C.O. Paeffgen, Dieter Krieg und Ulrich Rückriem oder Anna Oppermann aus dem Norden hatte ich einen sehr netten Kontakt, auch wenn man sich manchmal zwei Monate lang überhaupt nicht gesehen hat. Der Schmelztiegel war das Roxy hier in Köln, das mein Freund Horst Leichenich machte. Da traf sich die ganze Mischpoke. Es gab ja auch noch nicht diese ausgewiesenen Lokale für Schwule, für Lesben, für Künstler, für Bankbeamte, Drogisten und so weiter. Sondern es gab eben diese Mestizen-Treffpunkte der besonderen Art.

Erhard Klein (* 1938 Krefeld) ist ein deutscher Galerist, der von 1970 bis 2006 eine Galerie in Bonn betrieb und seit 1992 in Bad Münstereifel eine Filiale führt. Mit Joseph Beuys, Walter Dahn, Gotthard Graubner, Jürgen Klauke, Sigmar Polke und Katharina Sieverding vertritt Klein vor allem Künstler aus dem Rheinland. in Bonn versackt waren, klopften sie morgens in Köln an meine Tür und dann ging es weiter. Das waren alles Nähen, aber nie ideologisch verbrämte Gruppierungen. Auch mit Michael Buthe, Rune Mields, Astrid Klein, C.O. Paeffgen, Dieter Krieg und Ulrich Rückriem oder Anna Oppermann aus dem Norden hatte ich einen sehr netten Kontakt, auch wenn man sich manchmal zwei Monate lang überhaupt nicht gesehen hat. Der Schmelztiegel war das Roxy hier in Köln, das mein Freund Horst Leichenich machte. Da traf sich die ganze Mischpoke. Es gab ja auch noch nicht diese ausgewiesenen Lokale für Schwule, für Lesben, für Künstler, für Bankbeamte, Drogisten und so weiter. Sondern es gab eben diese Mestizen-Treffpunkte der besonderen Art.

Hätten Sie sich manchmal eine Gruppe gewünscht?

Nein – das sagte ich schon. Ich bin kein Gruppenmensch. Ich war und bin alleine gut aufgehoben. Obwohl der Kontakt zu den anderen Künstlern natürlich wichtig war. Ulrich Rückriem ![]() Ulrich Rückriem (* 1938, Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler, der für seine gespaltenen Steinblöcke bekannt ist. Der gelernte Steinmetz arbeitete von 1959 bis 1961 an der Dombauhütte in Köln und studierte zeitgleich in der Klasse von Ludwig Gies an der Kölner Werkschule. 1969 zeigte er seine minimalen Skulpturen erstmals bei Konrad Fischer in Düsseldorf. Seit 1970 war Rückriem vielfach auf internationalen Ausstellungen vertreten, darunter auf der Venedig-Biennale (1978) sowie den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 7 (1982), 8 (1987) und 9 (1992). Er war Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1974–1984), der Kunstakademie in Düsseldorf (1984–1988) und der Städelschule in Frankfurt am Main (1988). , der mich zum Beispiel bei Erhard Klein vorgeschlagen hatte und der mir eine Arbeit abkaufte, als ich mal wieder keine Kohle hatte, mochte mich und ich mochte ihn, obwohl wir sehr unterschiedlich arbeiten.

Ulrich Rückriem (* 1938, Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler, der für seine gespaltenen Steinblöcke bekannt ist. Der gelernte Steinmetz arbeitete von 1959 bis 1961 an der Dombauhütte in Köln und studierte zeitgleich in der Klasse von Ludwig Gies an der Kölner Werkschule. 1969 zeigte er seine minimalen Skulpturen erstmals bei Konrad Fischer in Düsseldorf. Seit 1970 war Rückriem vielfach auf internationalen Ausstellungen vertreten, darunter auf der Venedig-Biennale (1978) sowie den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 7 (1982), 8 (1987) und 9 (1992). Er war Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1974–1984), der Kunstakademie in Düsseldorf (1984–1988) und der Städelschule in Frankfurt am Main (1988). , der mich zum Beispiel bei Erhard Klein vorgeschlagen hatte und der mir eine Arbeit abkaufte, als ich mal wieder keine Kohle hatte, mochte mich und ich mochte ihn, obwohl wir sehr unterschiedlich arbeiten.

Gab es einen Galeristen oder Kunsthistoriker, einen Vermittler oder Promoter, mit dem Sie über Ihre Arbeiten sprechen konnten? Oder anders gefragt: Woher nahmen Sie in der Zeit zwischen Minimal und Pop-Art die Sicherheit oder das Selbstbewusstsein, dass Sie mit Ihren Themen richtig lagen?

Kunst ist auch eine bestimmte Form von Selbst- und Weltvergewisserung. Natürlich gab es ein paar Geister, die mich besuchten. Das war zum Beispiel Georg Jappe ![]() Georg Jappe (1936 Köln – 2007 Kleve) war ein Kunst- und Literaturkritiker, der seit 1962 regelmäßig Beiträge in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Zeit“ und dem „Merkur“ veröffentlichte. Von 1979 bis 2001 lehrte er als Professor für Kunsttheorie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. , der ein Denker und Schreiber war und in der Südstadt nicht weit von mir wohnte. Oder der Kulturphilosoph Gerhard Johann Lischka in Bern, der auch über mich schrieb, sowie Klaus Honnef, ein früher Liebhaber, Evelyn Weiss, Manfred Schneckenburger und der tolle Charlie Ruhrberg. Auch mit Kollegen und Kolleginnen, auch wenn sie ganz anders unterwegs waren, gab es immer spannende Gespräche oder Verwerfungen. Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla führten die amerikanische Underground-Lyrik ein, unter anderem mit dem Band „ACID“. Brinkmann ist leider auch zu früh gestorben. Rygulla besuchte ich noch ab und an in Frankfurt, wo er eine Disco betrieb. Die heute legendäre Musikgruppe „Can“ feierte damals erste Erfolge und auch da gab es intensive Berührungspunkte.

Georg Jappe (1936 Köln – 2007 Kleve) war ein Kunst- und Literaturkritiker, der seit 1962 regelmäßig Beiträge in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Zeit“ und dem „Merkur“ veröffentlichte. Von 1979 bis 2001 lehrte er als Professor für Kunsttheorie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. , der ein Denker und Schreiber war und in der Südstadt nicht weit von mir wohnte. Oder der Kulturphilosoph Gerhard Johann Lischka in Bern, der auch über mich schrieb, sowie Klaus Honnef, ein früher Liebhaber, Evelyn Weiss, Manfred Schneckenburger und der tolle Charlie Ruhrberg. Auch mit Kollegen und Kolleginnen, auch wenn sie ganz anders unterwegs waren, gab es immer spannende Gespräche oder Verwerfungen. Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla führten die amerikanische Underground-Lyrik ein, unter anderem mit dem Band „ACID“. Brinkmann ist leider auch zu früh gestorben. Rygulla besuchte ich noch ab und an in Frankfurt, wo er eine Disco betrieb. Die heute legendäre Musikgruppe „Can“ feierte damals erste Erfolge und auch da gab es intensive Berührungspunkte.

Eine andere wichtige Figur für die Selbstbehauptung war der Sexual- und Kunstwissenschaftler Peter Gorsen ![]() Peter Gorsen (* 1933 Danzig, Pommern, heute Polen) ist ein Kunstwissenschaftler, der nach Lehraufträgen in Frankfurt am Main und Gießen von 1977 bis 2002 als Professor für Kunstgeschichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien tätig war. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Themen der Sexualästhetik sowie das Verhältnis von Kunst und Krankheit. , der damals in Frankfurt mit Volkmar Sigusch

Peter Gorsen (* 1933 Danzig, Pommern, heute Polen) ist ein Kunstwissenschaftler, der nach Lehraufträgen in Frankfurt am Main und Gießen von 1977 bis 2002 als Professor für Kunstgeschichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien tätig war. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Themen der Sexualästhetik sowie das Verhältnis von Kunst und Krankheit. , der damals in Frankfurt mit Volkmar Sigusch ![]() Volkmar Sigusch (* 1940 Bad Freienwalde) ist ein deutscher Sexualwissenschaftler, der als Begründer der Sexualmedizin im deutschsprachigen Raum gilt. Von 1972 bis 2006 war er Professor und später Direktor am Institut für Sexualwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. an der Uni für Sexualforschung unterwegs war. Er hat bei Rogner & Bernhard eines der schönsten Bücher über Molinier herausgegeben.

Volkmar Sigusch (* 1940 Bad Freienwalde) ist ein deutscher Sexualwissenschaftler, der als Begründer der Sexualmedizin im deutschsprachigen Raum gilt. Von 1972 bis 2006 war er Professor und später Direktor am Institut für Sexualwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. an der Uni für Sexualforschung unterwegs war. Er hat bei Rogner & Bernhard eines der schönsten Bücher über Molinier herausgegeben. ![]() Peter Gorsen, „Molinier. lui-même“, München 1972. Durch ihn bin ich überhaupt erst auf Molinier aufmerksam geworden. Also im ganzen Umfang. Ich hatte in einem Buch über den Surrealismus vorher schon mal ein paar kleine Abbildungen gesehen. Und dann gibt es natürlich immer tolle Zufälle: In Stuttgart hatte ich einmal eine Ausstellung in der legendären Buchhandlung Niedlich, und dort traf ich an einem Abend auf die Verleger Rogner – Rogner & Bernhard –, Matthes – Matthes & Seits –, HA Glaser, Literaturwissenschaftler, und Michael Krüger vom Hanser Verlag, also richtig tolle Leute. Das wurde ein schöner und langer Abend mit interessanten Gesprächen und viel Alkohol. Kommerziell waren meine Arbeiten wie gesagt kein Schlager, aber von der Journaille, und zum Teil und auch von der Kunstwissenschaft, wurde das ernst genommen und polarisierte heftig.

Peter Gorsen, „Molinier. lui-même“, München 1972. Durch ihn bin ich überhaupt erst auf Molinier aufmerksam geworden. Also im ganzen Umfang. Ich hatte in einem Buch über den Surrealismus vorher schon mal ein paar kleine Abbildungen gesehen. Und dann gibt es natürlich immer tolle Zufälle: In Stuttgart hatte ich einmal eine Ausstellung in der legendären Buchhandlung Niedlich, und dort traf ich an einem Abend auf die Verleger Rogner – Rogner & Bernhard –, Matthes – Matthes & Seits –, HA Glaser, Literaturwissenschaftler, und Michael Krüger vom Hanser Verlag, also richtig tolle Leute. Das wurde ein schöner und langer Abend mit interessanten Gesprächen und viel Alkohol. Kommerziell waren meine Arbeiten wie gesagt kein Schlager, aber von der Journaille, und zum Teil und auch von der Kunstwissenschaft, wurde das ernst genommen und polarisierte heftig.

Sie haben eben den Feminismus angesprochen. Es gibt ein Tableau aus der Serie der „Formalisierung der Langeweile“ ![]() Jürgen Klauke, „Formalisierung der Langeweile“, 1980/81. , das heißt „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“

Jürgen Klauke, „Formalisierung der Langeweile“, 1980/81. , das heißt „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ ![]() Jürgen Klauke, „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ (Tafel IV der Serie „Formalisierung der Langeweile“), 1980/81.

Jürgen Klauke, „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ (Tafel IV der Serie „Formalisierung der Langeweile“), 1980/81.

![]() Alice Schwarzer (* 1942 Wuppertal) ist eine Journalistin und Publizistin, die vor allem für ihre führende Rolle innerhalb der Frauenbewegung bekannt ist. Von 1970 bis 1974 studierte sie unter anderem bei Michel Foucault an der Universität Vincennes in Paris und begann dort eine fortlaufende Interview-Serie mit Simone de Beauvoir. 1975 veröffentlichte sie das Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“, das als wegweisender Impuls für die feministische Emanzipationsbewegung in Deutschland gilt. Seit 1977 ist Schwarzer Verlegerin und Chefredakteurin der Zeitschrift „Emma“, die sich auf übergreifende Fragen der gesellschaftlichen Gleichstellung und Unabhängigkeit der Frau konzentriert. in der Zeit arbeitete. Es gab an den Werkschulen damals die Veranstaltung „Sexualität und Gewalt in der Kunst“, organisiert von zwei Jungphilosophen der Uni Köln. Auf dem Podium saß unter anderem Alice Schwarzer. Ich hatte Karl Marx, den damaligen Direktor, im Vorfeld gewarnt: „Nehmen Sie sich Frau Schwarzer einmal zur Seite. Ich weiß, dass sie rücksichtslos agieren kann, und dann geht alles in Scherben. Das ist ein so sensibles Thema – Gewalt, Sexualität in der Kunst –, das kann man sehr schnell kaputt machen.“ Die beiden haben sich also vorher unterhalten – sie war lammfromm –, aber es kam, wie es kommen musste: Sie hatte circa 20 geprügelte Mädchen aus dem Frauenhaus von der anderen Rheinseite mitgebracht und die schmissen irgendwann mit Würstchen und brüllten irgendeinen Käse vor sich hin, sodass junge Wissenschaftlerinnen die Schwarzer dann ins Gebet nehmen mussten. Es war eine denkwürdige Veranstaltung.

Alice Schwarzer (* 1942 Wuppertal) ist eine Journalistin und Publizistin, die vor allem für ihre führende Rolle innerhalb der Frauenbewegung bekannt ist. Von 1970 bis 1974 studierte sie unter anderem bei Michel Foucault an der Universität Vincennes in Paris und begann dort eine fortlaufende Interview-Serie mit Simone de Beauvoir. 1975 veröffentlichte sie das Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“, das als wegweisender Impuls für die feministische Emanzipationsbewegung in Deutschland gilt. Seit 1977 ist Schwarzer Verlegerin und Chefredakteurin der Zeitschrift „Emma“, die sich auf übergreifende Fragen der gesellschaftlichen Gleichstellung und Unabhängigkeit der Frau konzentriert. in der Zeit arbeitete. Es gab an den Werkschulen damals die Veranstaltung „Sexualität und Gewalt in der Kunst“, organisiert von zwei Jungphilosophen der Uni Köln. Auf dem Podium saß unter anderem Alice Schwarzer. Ich hatte Karl Marx, den damaligen Direktor, im Vorfeld gewarnt: „Nehmen Sie sich Frau Schwarzer einmal zur Seite. Ich weiß, dass sie rücksichtslos agieren kann, und dann geht alles in Scherben. Das ist ein so sensibles Thema – Gewalt, Sexualität in der Kunst –, das kann man sehr schnell kaputt machen.“ Die beiden haben sich also vorher unterhalten – sie war lammfromm –, aber es kam, wie es kommen musste: Sie hatte circa 20 geprügelte Mädchen aus dem Frauenhaus von der anderen Rheinseite mitgebracht und die schmissen irgendwann mit Würstchen und brüllten irgendeinen Käse vor sich hin, sodass junge Wissenschaftlerinnen die Schwarzer dann ins Gebet nehmen mussten. Es war eine denkwürdige Veranstaltung.

Wie sind Sie damals mit den Institutionen in Kontakt getreten?

Meine ersten Ausstellungen fanden in Holland oder in der Schweiz statt. Kleine Galerieausstellungen. ![]() Die ersten Einzelausstellungen Jürgen Klaukes fanden in der Galerie Kochs (Köln, 1973), der Galerie De Appel (Amsterdam, 1975), der Galerie Venster (Rotterdam, 1975) sowie der Galerie Li Tobler (Zürich, 1975) statt. Die erste institutionelle Ausstellung, die Wirkung zeigte, war die bereits genannte mit den sechs Künstlern aus Köln, im Kölner Kunstverein.

Die ersten Einzelausstellungen Jürgen Klaukes fanden in der Galerie Kochs (Köln, 1973), der Galerie De Appel (Amsterdam, 1975), der Galerie Venster (Rotterdam, 1975) sowie der Galerie Li Tobler (Zürich, 1975) statt. Die erste institutionelle Ausstellung, die Wirkung zeigte, war die bereits genannte mit den sechs Künstlern aus Köln, im Kölner Kunstverein. ![]() „Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Uwe Schneede, der damals den Hamburger Kunstverein leitete, wurde dadurch auf mich aufmerksam und nahm später meine Fotoarbeiten in seine Ausstellung „Sequenzen“. Den wunderbaren Ernst Brücher, den Chef des Kunstbuchverlags DuMont, lernte ich bei dieser Gelegenheit auch kennen. Er unterstützte mich auf seine lässige, selbstverständliche Art. Wir wurden „Tag und Nacht“-Freunde, bis zu seinem Tod. Zeitgleich mit den ersten Galeriekontakten gab ich mit dem ehemaligen Studienkollegen Rudolf Bonvie eine Reihe mit dem Namen „Kunststoff“ heraus. Wir haben immerhin sechs Publikationen herausgegeben. Sie dienten uns selbst als Schaufenster oder Öffentlichkeitsarbeit, und wir luden außerdem Gleichgesinnte ein mitzumachen. Da wir zu dieser Zeit zeichnerisch sowie fotografisch sehr sequenziell arbeiteten, bot sich die Buchform als alternativer Ausstellungsort gewissermaßen an.

„Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Uwe Schneede, der damals den Hamburger Kunstverein leitete, wurde dadurch auf mich aufmerksam und nahm später meine Fotoarbeiten in seine Ausstellung „Sequenzen“. Den wunderbaren Ernst Brücher, den Chef des Kunstbuchverlags DuMont, lernte ich bei dieser Gelegenheit auch kennen. Er unterstützte mich auf seine lässige, selbstverständliche Art. Wir wurden „Tag und Nacht“-Freunde, bis zu seinem Tod. Zeitgleich mit den ersten Galeriekontakten gab ich mit dem ehemaligen Studienkollegen Rudolf Bonvie eine Reihe mit dem Namen „Kunststoff“ heraus. Wir haben immerhin sechs Publikationen herausgegeben. Sie dienten uns selbst als Schaufenster oder Öffentlichkeitsarbeit, und wir luden außerdem Gleichgesinnte ein mitzumachen. Da wir zu dieser Zeit zeichnerisch sowie fotografisch sehr sequenziell arbeiteten, bot sich die Buchform als alternativer Ausstellungsort gewissermaßen an.

Der Frankfurter Jumbo-Pilot Gunter Göring schrieb damals Gedichte und Romane, die er „Flugmüll“ nannte und selbst verlegte. Ein großartiger Typ. Ich glaube, er geriet über den Frankfurter Künstler Vollrad Kutscher in mein Umfeld. Er hat zwei wichtige Bücher von mir verlegt: „Die Schwarz-Weiß-Sequenzen 1972 – 1980“ sowie „Sekunden. Tageszeichnungen 1975–1976“. Lischka wiederum gab in Bern die Reihe „Der Löwe“ heraus, wo er die Kunst und Kunstwissenschaft der Zeit abbildete. Jedes Heft bündelte ein Thema – ich erinnere mich an eine Ausgabe, etwa Mitte der 70er-Jahre, darin waren Klauke, Blume, Friederike Pezold, Jochen Gerz und Peter Weibel sowie ein Essay des Semiotikers Umberto Eco versammelt. Und Fritz Heubach verlegte in Köln die legendären „Interfunktionen“, in denen ich zum Beispiel die ersten Zeichnungen von Günter Brus sah. Ich halte das für erwähnenswert, da es eine weitere Möglichkeit der Sichtbarmachung war und auch ein Phänomen dieser Zeit.

Wie kamen Galerien aus der Schweiz oder aus Holland auf Sie?

In der Zeit bin ich fast jedes Wochenende nach Holland gefahren und war auch mal länger dort. Laysiepen arbeitete ja für Polaroid, er machte Stadtreportagen, das war sein Job. Manfred Heiting, damals ein junger Mann, war der Manager für Europa. Der fütterte uns mit Polaroidfilmen. Sonst hätten wir uns das gar nicht leisten können. Die waren damals noch ziemlich teuer. Über Polaroid bin ich überhaupt erst zur Fotoarbeit gekommen. Mein erstes Buch „Ich+Ich“ ![]() Jürgen Klauke, „Ich+Ich“, 1970/2000.

Jürgen Klauke, „Ich+Ich“, 1970/2000.  , das waren alles Polaroidfotos. Da machte ich später Zwischennegative, um auf ein 50 x 60-Format zu kommen.

, das waren alles Polaroidfotos. Da machte ich später Zwischennegative, um auf ein 50 x 60-Format zu kommen.

Eine weitere wichtige Ausstellung war in Luzern die berühmte, legendäre Ausstellung „Transformer“ von Jean-Christophe Ammann, die anschließend hier in Bochum gezeigt wurde. ![]() „Transformer. Aspekte der Travestie“, Kunstmuseum Luzern, 17. März – 15. April 1974. Damals habe ich Lischka kennengelernt. Das ist eine Freundschaft, die heute noch besteht. Harry Szeemann

„Transformer. Aspekte der Travestie“, Kunstmuseum Luzern, 17. März – 15. April 1974. Damals habe ich Lischka kennengelernt. Das ist eine Freundschaft, die heute noch besteht. Harry Szeemann ![]() Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. war natürlich unübersehbar und dann habe ich in Bern noch Toni Gerber kennengelernt. Er spielte damals eine große Rolle und hat unter anderem Achim Duchow, Polke, Buthe und so weiter ausgestellt. In der Schweiz habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Das war ja damals Timothy-Leary

Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. war natürlich unübersehbar und dann habe ich in Bern noch Toni Gerber kennengelernt. Er spielte damals eine große Rolle und hat unter anderem Achim Duchow, Polke, Buthe und so weiter ausgestellt. In der Schweiz habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Das war ja damals Timothy-Leary ![]() Timothy Francis Leary (1920 Springfield, Massachusetts – 1996 Beverly Hills, CA) war ein US-amerikanischer Psychologe, der Anfang der 60er-Jahre durch seine wissenschaftlichen Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen international bekannt wurde. Leary trat öffentlich für den freien Zugang zu psychedelischen Drogen ein. -Gebiet, also gab es auch schöne Trips. Es war hochtoxisch und wunderbar, exotisch – eben die Schweiz.

Timothy Francis Leary (1920 Springfield, Massachusetts – 1996 Beverly Hills, CA) war ein US-amerikanischer Psychologe, der Anfang der 60er-Jahre durch seine wissenschaftlichen Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen international bekannt wurde. Leary trat öffentlich für den freien Zugang zu psychedelischen Drogen ein. -Gebiet, also gab es auch schöne Trips. Es war hochtoxisch und wunderbar, exotisch – eben die Schweiz.

Warum war das in der Schweiz eigentlich so?

So genau kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Das Allerschärfste war, als Zürich die Fixer-Belagerungen hatte. Das fand ich großartig. Die vergoldete Schweiz hatte plötzlich diesen Ausnahmezustand. Das war ja unübersehbar, welch ein Kontrast zu dem Luxus. Die Schweiz ist so ein verwöhntes Land mit sehr verwöhnten Kindern, die ihre Konsumgewohnheiten dann sehr geradlinig auf den Drogenkonsum ausdehnten – die Folgen sind bekannt.

Drogen, überhaupt das Toxische, Alkohol – wie sehr ist das in den Arbeitsprozess mit eingeflossen?

Es gab in der Zeit aus Amerika Bücher über LSD-Kunst. Buntes, überbordendes Zeug, das mehr als schwachsinnig daherkam – sozusagen negativer Ausfluss. Man spürt im Werk eines Künstlers ja auch den Niederschlag anderer intensiver Lebenserfahrungen, LSD kann eine Erfahrung sein – nicht mehr und nicht weniger.

Inwiefern wurde die Bewusstseinsveränderung oder -erweiterung zur Voraussetzung für das kreative Arbeiten?

Das sind Begleitumstände, keine Voraussetzung. Ich war ja nicht bewusstseinserweitert und habe plötzlich ganz tolle Sachen gemacht. Es gab diese blöden LSD-Experimente mit Künstlern in München – ich glaube in der Galerie Hartman – unter ärztlicher Aufsicht. Das ist aber wirklich Quatsch. Ich habe in einem Lokal ein Pärchen beobachtet, die saßen dort ungefähr ein Jahr lang und grinsten. So etwas ist mir nie gelungen. Auch auf LSD nicht. Die waren so doof, da gab es kein Bewusstsein, was verändert werden konnte, die fühlten sich einfach nur gut. Vielleicht haben sie auch ein paar Spektralfarben gesehen. Aber ich war immer eher mit meiner Existenz beschäftigt. Ich hatte Horrortrips, gigantisch! Wenn man die überlebt hat, ist das schon was! Das sind Erfahrungen in einer anderen Dimension. Oder zum Beispiel Sexualität auf LSD, da könnten Sie sich Sexualität ohne LSD fast abgewöhnen. Das ist ein körperliches Ausdehnen, das ist nicht zu fassen! LSD oder Peyote haben ja eine ganze Reihe von Kulturen beglückt, warum nicht ab und an auch uns?

Wenn Sie diese Erfahrung machen und darauf aufbauend mit Ihrem Werk einen gesellschaftlichen Anspruch formulieren, der sich an die graue Gesellschaft richtet, kann es dann überhaupt verstanden werden? Von einer Gruppe, die diese Erfahrungen gar nicht gemacht hat? Gibt es da nicht eine Diskrepanz?

Nein, wieso? Ich habe doch nicht ein Plakat vor mir hergetragen, dass ich dies oder jenes zu mir nehme. Und die Gesellschaft, von der Sie sprechen – Sie sind ja in Frankfurt: Die Banker und die Börse sind dermaßen zugekokst ... Wenn Sie die Kilos schleppen müssten, hätten Sie viel zu tun. Es ist nicht so, dass die Kunstszene mit dem Konsum von bewusstseinserweiternden Drogen eine Ausnahme ist. Die haben andere Leute auch genommen. Als Erfahrungswert, wie andere Lebenserfahrungen oder sinnliche Erfahrungen auch, können sie für einen Künstler zusätzlich hilfreich und erkenntnisreich sein. Das Ganze kann aber auch großartig in die Hose gehen.

Sie haben sich in Ihren Arbeiten mit Ihrer Existenz und mit persönlichen Erfahrungen beschäftigt. Viele deutsche Künstler haben sich zur gleichen Zeit mit der unmittelbaren politischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Georg Baselitz und Eugen Schönebeck, genauso wie Anselm Kiefer oder auch die ZERO-Künstler. Joseph Beuys sowieso. Inwiefern hat die Nachkriegszeit Sie damals beschäftigt?

Ist mir bei ZERO nicht bewusst oder ist mir da etwas entgangen? Die Nachkriegszeit beschäftigt mich heute noch, aber nicht als Illustration in meinem Werk, auch tagespolitische Statements werden Sie dort vergeblich suchen. Und trotzdem haben bestimmte Aspekte meiner Arbeit etwas Politisches. Das Grauen, das wir angerichtet haben, sollte immer wieder in unser Bewusstsein zurückgeholt werden. Ich arbeite aber auf andere Art und Weise: über die Wiederholung des ewig Gleichen. Obwohl wir uns technisch oder geistig anscheinend weiterentwickeln, bleiben bestimmte Dinge konstant. Unsere Hoffnungen, unser Begehren, die Nichterfüllung derselben. Diese Leerstellen, die kurzen Glücksmomente, das Wissen um unsere Endlichkeit, die Kältezonen, die dazwischen lauern – das fasziniert mich. Dazu möchte ich Bilder schöpfen. Wenn man meine Arbeit genauer betrachtet, erkennt man auch das Gesellschaftspolitische darin. Das Umgehen mit der Geschichte in der Kunst kann sehr illustrativ sein. Die Ästhetisierung des Grauens benötigt mehr. Was Baselitz angeht, so sehe ich da immer eher die malerische Geste im Vordergrund. Es war die Zeit, als Abstraktion und Informel im Mittelpunkt standen. Erst allmählich, mit der Studentenbewegung, begannen auch die Bewegungen in der Kunst und in der Literatur. Politik wurde ein Thema der Kunst. Ein Beispiel dafür ist Wolf Vostell, der sehr politisch agierte und arbeitete. Beuys ist dagegen an manchen Stellen fast pseudoreligiös und manchmal auch esoterisch. Aber immer etwas geheimnisvoll. Beuys war eine Figur, die einen anregte. Bei seinen ersten Performances fragte man sich: „Was macht der Mann da?“ Diese Verunsicherung war inspirierend.

Wo haben Sie Beuys in Aktion gesehen?

In Venedig haben wir mit ihm Spaß gehabt. Ein sehr fröhlicher Mann. Was man ihm gar nicht zutraut. 1980 hat Harry Szeemann die Biennale in Venedig gemacht. Von mir war der Werkblock „Viva España“ ![]() Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979. , 14 Großformate, bei der „Aperto“ ausgestellt. Beuys hatte eine Rieseninstallation gebaut, die wie ein großes Gemälde war.

Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979. , 14 Großformate, bei der „Aperto“ ausgestellt. Beuys hatte eine Rieseninstallation gebaut, die wie ein großes Gemälde war. ![]() Joseph Beuys zeigte auf der Biennale von Venedig 1980 „Das Kapital Raum 1970–1977“. Die Arbeit besteht aus 50 beschriebenen Schultafeln sowie 30 weiteren Objekten, darunter Projektoren, Mikrofone und ein Konzertflügel. Und als wir da so herumstanden, sagte er: „Komm, wir gehen mal dort an die Mauer und lecken daran.“ Wie an einem Salzstollen. Er wollte ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und wir fanden es lustig. Für solche Aktionen war er immer zu haben. Er war ja in jeglicher Form ein Selbstdarsteller: die Fußwaschungen, der Boxkampf, die Kanufahrt … Das war ja mehr als religiös.

Joseph Beuys zeigte auf der Biennale von Venedig 1980 „Das Kapital Raum 1970–1977“. Die Arbeit besteht aus 50 beschriebenen Schultafeln sowie 30 weiteren Objekten, darunter Projektoren, Mikrofone und ein Konzertflügel. Und als wir da so herumstanden, sagte er: „Komm, wir gehen mal dort an die Mauer und lecken daran.“ Wie an einem Salzstollen. Er wollte ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und wir fanden es lustig. Für solche Aktionen war er immer zu haben. Er war ja in jeglicher Form ein Selbstdarsteller: die Fußwaschungen, der Boxkampf, die Kanufahrt … Das war ja mehr als religiös. ![]() Die Aktion „Celtic+“, die am 06. April 1971 in Zivilschutzräumen in Basel stattfand, begann Joseph Beuys mit einer Fußwaschung an sieben Personen. Am 08. Oktober 1972, dem letzten Tag der „documenta 5“, trat Beuys im Fridericianum gegen seinen Schüler Abraham David Christian zum Boxkampf „für die Demokratie durch Volksabstimmung“ an und gewann. Am 20. Oktober 1973 überquerte Beuys in einem Einbaum, von seinem Schüler Anatol Herzfeld gefertigt, den Rhein. Die „Heimholung“ war eine symbolische Aktion der Studenten, um Beuys an die Akademie Düsseldorf zurückzuholen.

Die Aktion „Celtic+“, die am 06. April 1971 in Zivilschutzräumen in Basel stattfand, begann Joseph Beuys mit einer Fußwaschung an sieben Personen. Am 08. Oktober 1972, dem letzten Tag der „documenta 5“, trat Beuys im Fridericianum gegen seinen Schüler Abraham David Christian zum Boxkampf „für die Demokratie durch Volksabstimmung“ an und gewann. Am 20. Oktober 1973 überquerte Beuys in einem Einbaum, von seinem Schüler Anatol Herzfeld gefertigt, den Rhein. Die „Heimholung“ war eine symbolische Aktion der Studenten, um Beuys an die Akademie Düsseldorf zurückzuholen.

Inwiefern waren die Aktionen von Beuys inszeniert und wie authentisch war er wirklich?

Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist mir das egal. Für mich ist entscheidend, was er gemacht hat. Das ist ähnlich aber noch mal ein ganz anderes Thema wie mit Knut Hamsun oder Louis-Ferdinand Céline, die ganz böse Jungs waren, wenn es um Faschismus und Rassismus ging. ![]() Mit ihren Romanen „Reise ans Ende der Nacht“ (Paris, 1932) und „Hunger“ (Kopenhagen, 1890) zählen die Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline (1894 Courbevoie, Frankreich – 1961 Meudon, Frankreich) und Knut Hamsun (1859 Garmo, Norwegen – 1952 Nørholm, Norwegen) zu den bedeutendsten Romanciers des frühen 20. Jahrhunderts. Beide Autoren engagierten sich ab den 30er-Jahren aktiv für Adolf Hitler und die Ziele des nationalsozialistischen Regimes. Siehe auch: Philipp Wascher, „Louis-Ferdinand Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte der Jahre 1932–1961“, Berlin 2005, sowie Sten Sparre Nilson, „Knut Hamsun und die Politik“, Düsseldorf 1964. Aber die „Reise ans Ende der Nacht“ oder „Hunger“ sind Bücher, da fliegt Ihnen das Gehirn weg. Das sind Literaturbereicherungen der Sonderklasse. Und da muss ich sagen: „Drecksack“, aber wirklich erste Sahne. Ich kann das sehr gut trennen. Im Fall von Beuys kann mal jemand, der viel Zeit hat, nachforschen und mal nach Sibirien fahren und schauen, ob er noch Zeugen findet. Natürlich kann es sein, dass er die Legende selbst gebildet hat. Aber was soll’s? Es ist keine moralische Veranstaltung.

Mit ihren Romanen „Reise ans Ende der Nacht“ (Paris, 1932) und „Hunger“ (Kopenhagen, 1890) zählen die Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline (1894 Courbevoie, Frankreich – 1961 Meudon, Frankreich) und Knut Hamsun (1859 Garmo, Norwegen – 1952 Nørholm, Norwegen) zu den bedeutendsten Romanciers des frühen 20. Jahrhunderts. Beide Autoren engagierten sich ab den 30er-Jahren aktiv für Adolf Hitler und die Ziele des nationalsozialistischen Regimes. Siehe auch: Philipp Wascher, „Louis-Ferdinand Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte der Jahre 1932–1961“, Berlin 2005, sowie Sten Sparre Nilson, „Knut Hamsun und die Politik“, Düsseldorf 1964. Aber die „Reise ans Ende der Nacht“ oder „Hunger“ sind Bücher, da fliegt Ihnen das Gehirn weg. Das sind Literaturbereicherungen der Sonderklasse. Und da muss ich sagen: „Drecksack“, aber wirklich erste Sahne. Ich kann das sehr gut trennen. Im Fall von Beuys kann mal jemand, der viel Zeit hat, nachforschen und mal nach Sibirien fahren und schauen, ob er noch Zeugen findet. Natürlich kann es sein, dass er die Legende selbst gebildet hat. Aber was soll’s? Es ist keine moralische Veranstaltung.

Die Amerikaner haben ihn auch lange nicht verstanden. Das Mythische war für sie schwer nachvollziehbar. Das arme Material, die vielen Geschichten, die er da eingebaut hat – ich glaube Amerika hatte damit ein bisschen Probleme.

Waren Sie in den 70er-Jahren in den USA?

Ich war ein paar Mal in New York, klar. Aber mehr im CBGB und Max’s Kansas City. ![]() Das Max’s Kansas City (1965–1981) und das CBGB (1973–2006) waren Nachtklubs in Manhattan, New York. Sie galten als populärer Treffpunkt der Kunst- und Musikszene. Musik hören. Dead Boys, Iggy Pop, Suicide et cetera.

Das Max’s Kansas City (1965–1981) und das CBGB (1973–2006) waren Nachtklubs in Manhattan, New York. Sie galten als populärer Treffpunkt der Kunst- und Musikszene. Musik hören. Dead Boys, Iggy Pop, Suicide et cetera.

Dafür sind Sie mehrere Wochen nach New York gefahren?

Ja, unter anderem.

Hatten Sie dort auch Kontakte?

Ja, klar. Ich kannte zum Beispiel Colette. Oder Ruth Marten, die in Los Angeles war und mit Tattoos arbeitete. Die habe ich bei der „Biennale de Jeune“ in Paris kennengelernt. ![]() Colette (eigtl. Colette Justine, * 1952 Tunis) ist eine Schauspielerin und Künstlerin, die ab 1970 zu den frühen Vertreterinnen der Performance Art in New York zählte. Ruth Marten (* 1949 New York) wurde zur selben Zeit vor allem durch ihre Arbeit als Tätowiererin der New Yorker Disco- und Punkszene bekannt. 1977 nahm Marten an der „10. Biennale von Paris“ teil. Dann gab es Alan Vega, den Musiker, und Diego Cortez, das war so ein Zwischending, der war auch hier auf den Performance-Meetings des Kölner Kunstmarkts.

Colette (eigtl. Colette Justine, * 1952 Tunis) ist eine Schauspielerin und Künstlerin, die ab 1970 zu den frühen Vertreterinnen der Performance Art in New York zählte. Ruth Marten (* 1949 New York) wurde zur selben Zeit vor allem durch ihre Arbeit als Tätowiererin der New Yorker Disco- und Punkszene bekannt. 1977 nahm Marten an der „10. Biennale von Paris“ teil. Dann gab es Alan Vega, den Musiker, und Diego Cortez, das war so ein Zwischending, der war auch hier auf den Performance-Meetings des Kölner Kunstmarkts. ![]() Im Rahmen des Internationalen Kunstmarkts Köln 1977 fand das Performancfestival „Concept in Performance“, kuratiert von Elisabeth Jappe, statt; vgl.: Günter Herzog, „Internationaler Kunstmarkt Köln, Messegelände Köln-Deutz, Rheinhallen (Hallen 1–3, Obergeschosse), 26. Oktober bis 31. Oktober 1977“, in: ders./Brigitte Jacobs van Renswou, „Art Cologne 1967–2016. Die Erste aller Kunstmessen/The First Art Fair“, Ausst.-Kat. Art Cologne, 50. Internationaler Kunstmarkt/Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels ZADIK Köln, Köln 2016, S. 126. Da waren dann auch wieder Colette und Ruth Marten sowie Jack Smith, Gordon Matta-Clark und Ulay/Abramović. Abends waren alle bei mir in der Elsaßstraße, wo Jack Smith nach dem Essen eine Spühl-Performance zum Besten gab.

Im Rahmen des Internationalen Kunstmarkts Köln 1977 fand das Performancfestival „Concept in Performance“, kuratiert von Elisabeth Jappe, statt; vgl.: Günter Herzog, „Internationaler Kunstmarkt Köln, Messegelände Köln-Deutz, Rheinhallen (Hallen 1–3, Obergeschosse), 26. Oktober bis 31. Oktober 1977“, in: ders./Brigitte Jacobs van Renswou, „Art Cologne 1967–2016. Die Erste aller Kunstmessen/The First Art Fair“, Ausst.-Kat. Art Cologne, 50. Internationaler Kunstmarkt/Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels ZADIK Köln, Köln 2016, S. 126. Da waren dann auch wieder Colette und Ruth Marten sowie Jack Smith, Gordon Matta-Clark und Ulay/Abramović. Abends waren alle bei mir in der Elsaßstraße, wo Jack Smith nach dem Essen eine Spühl-Performance zum Besten gab.

Wer war damals noch in New York? René Block mit seiner kleinen Galerie und der Beuys-Aktion mit dem Kojoten. ![]() Von 1974 bis 1977 betrieb René Block im New Yorker Stadtteil SoHo eine Galerie, wo Joseph Beuys vom 20. bis 25. Mai 1974 eine Aktion unter dem Titel „Joseph Beuys. I Like America and America Likes Me“ zeigte. Damals verbrachte er mehrere Tage mit dem Kojoten Little John in einem Käfig innerhalb der Galerie. Und Rebecca Horn

Von 1974 bis 1977 betrieb René Block im New Yorker Stadtteil SoHo eine Galerie, wo Joseph Beuys vom 20. bis 25. Mai 1974 eine Aktion unter dem Titel „Joseph Beuys. I Like America and America Likes Me“ zeigte. Damals verbrachte er mehrere Tage mit dem Kojoten Little John in einem Käfig innerhalb der Galerie. Und Rebecca Horn ![]() Rebecca Horn (* 1944 Michelstadt) studierte zwischen 1963 und 1972 an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Saint Martin’s School of Art in London. Seit den frühen 70er-Jahren arbeitet sie vor allem im Bereich der Performance- und Medienkunst. Ihre erste Einzelausstellung fand 1973 in der Galerie René Block in Berlin statt. Sie nahm an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil, darunter der Biennale von Venedig (1980, 1986, 1997) und den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992). Von 1989 bis 2004 war Horn Professorin an der Universität der Künste Berlin. . Die habe ich dort kennengelernt, nicht hier.

Rebecca Horn (* 1944 Michelstadt) studierte zwischen 1963 und 1972 an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Saint Martin’s School of Art in London. Seit den frühen 70er-Jahren arbeitet sie vor allem im Bereich der Performance- und Medienkunst. Ihre erste Einzelausstellung fand 1973 in der Galerie René Block in Berlin statt. Sie nahm an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil, darunter der Biennale von Venedig (1980, 1986, 1997) und den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992). Von 1989 bis 2004 war Horn Professorin an der Universität der Künste Berlin. . Die habe ich dort kennengelernt, nicht hier.

Wann haben Sie Ihre ersten Arbeiten verkauft?

Das weiß ich nicht so genau. Ich habe immer wieder mal etwas verkauft. Mit den Medien zu arbeiten war ja auch teuer. Das hat sich so peu à peu gefestigt. Ich würde sagen, mit der ersten großen musealen Reihe, „Formalisierung der Langeweile“, die in Luzern, in Graz und hier im Landesmuseum Bonn gezeigt wurde, ![]() Die Ausstellung „Formalisierung der Langweile“ wurde 1981 im Kunstmuseum Luzern und im Rheinischen Landesmuseum in Bonn präsentiert. 1982 folgte eine Präsentation von Klaukes Werken in der Neuen Galerie am Landesmuseum Johanneum, Graz. Vgl. Hans-Michael Herzog „Jürgen Klauke. Prosecuritas“, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld 1994, S. 115. fing das an. Dann haben auch Museen mal etwas gekauft oder irgendwelche profunden Sammler. Ingvild Goetz

Die Ausstellung „Formalisierung der Langweile“ wurde 1981 im Kunstmuseum Luzern und im Rheinischen Landesmuseum in Bonn präsentiert. 1982 folgte eine Präsentation von Klaukes Werken in der Neuen Galerie am Landesmuseum Johanneum, Graz. Vgl. Hans-Michael Herzog „Jürgen Klauke. Prosecuritas“, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld 1994, S. 115. fing das an. Dann haben auch Museen mal etwas gekauft oder irgendwelche profunden Sammler. Ingvild Goetz ![]() Ingvild Goetz (* 1941 Kulm, Westpreußen) führte von 1973 bis 1984 die Galerie art in progress in München. Im Anschluss an ihre Galerietätigkeit baute sie weltweit eine der umfangreichsten Sammlungen zur zeitgenössischen Kunst auf, in der die Positionen der Arte Povera, der Young British Artists und der konzeptuellen Fotografie zentrale Schwerpunkte sind. Seit 1993 werden die Sammlungsbestände in einem neu errichteten Museumsgebäude im Münchener Stadtteil Oberföhring präsentiert. hat sehr früh zugeschlagen, ebenso die egozentrische Ingrid Oppenheim, die zeitweilig eine Galerie in Köln betrieb und eine tolle Arbeit machte – ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann ging das so poco a poco.