Frankfurt am Main, 11. November 2015

Franziska Leuthäußer: Ich war letzte Woche bei Paul Maenz ![]() Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. 1971 eröffnete er eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth, sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). in Berlin. Da haben wir uns auch über das Gespräch unterhalten, das Sie mit ihm im Museum für Moderne Kunst hier in Frankfurt geführt haben.

Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. 1971 eröffnete er eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth, sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). in Berlin. Da haben wir uns auch über das Gespräch unterhalten, das Sie mit ihm im Museum für Moderne Kunst hier in Frankfurt geführt haben. ![]() „MMK Talk zum Werk von Peter Roehr – Thomas Bayrle trifft auf Paul Maenz“, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 23. September 2015. Sie hatten offenbar wenig Kontakt damals? Obwohl Sie mit Peter Roehr

„MMK Talk zum Werk von Peter Roehr – Thomas Bayrle trifft auf Paul Maenz“, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 23. September 2015. Sie hatten offenbar wenig Kontakt damals? Obwohl Sie mit Peter Roehr ![]() Peter Roehr (1944 Lauenburg, Pommern, heute Polen – 1968 Frankfurt am Main) war ein Künstler, der sich in seinem Werk vorwiegend mit dem Prinzip der Serialität beschäftigte. Von 1962 bis 1965 studierte er an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Trotz seines frühen Tods hinterließ Roehr ein künstlerisches Werk mit mehr als 600 Arbeiten. befreundet waren und auch bei der Ausstellung „Serielle Formationen“

Peter Roehr (1944 Lauenburg, Pommern, heute Polen – 1968 Frankfurt am Main) war ein Künstler, der sich in seinem Werk vorwiegend mit dem Prinzip der Serialität beschäftigte. Von 1962 bis 1965 studierte er an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Trotz seines frühen Tods hinterließ Roehr ein künstlerisches Werk mit mehr als 600 Arbeiten. befreundet waren und auch bei der Ausstellung „Serielle Formationen“ ![]() „Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. An der von Paul Maenz und Peter Roehr organisierten Ausstellung nahmen unter anderen Carl Andre, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Frank Stella und Andy Warhol teil. , die Maenz und Roehr veranstaltet haben, dabei waren.

„Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. An der von Paul Maenz und Peter Roehr organisierten Ausstellung nahmen unter anderen Carl Andre, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Frank Stella und Andy Warhol teil. , die Maenz und Roehr veranstaltet haben, dabei waren.

Thomas Bayrle: Ja, das stimmt. Paul Maenz kannten wir kaum und dementsprechend hatten wir wenig miteinander zu tun. Der Kontakt mit Peter Roehr beschränkte sich wesentlich auf die Zeit zwischen seinen beiden Ausstellungen bei Adam Seide ![]() Adam Seide (1929 Hannover – 2004 Limburg an der Lahn) war ein deutscher Galerist, Schriftsteller und Kunstkritiker. Ab 1958 betrieb er die Galerie Seide im alten Rathaus in Hannover-Linden. Nach seinem Umzug nach Frankfurt am Main 1962 führte er dort im Röderbergweg 64 im 2. Stock des ehemaligen Gumpertz’schen Siechenhauses einen Salon. Das Programm umfasste unter anderem Ausstellungen mit Werken von Thomas Bayrle, Otto Muehl und Gerhard Wittner. Peter Roehr stellte in der „Abendausstellung II“ 1965 und in der Ausstellung „Roehr bei Seide“ 1967 in der Galerie aus. – seiner ersten, 1965, und seiner letzten, 1967. Nach meiner Ausbildung in einer Weberei,

Adam Seide (1929 Hannover – 2004 Limburg an der Lahn) war ein deutscher Galerist, Schriftsteller und Kunstkritiker. Ab 1958 betrieb er die Galerie Seide im alten Rathaus in Hannover-Linden. Nach seinem Umzug nach Frankfurt am Main 1962 führte er dort im Röderbergweg 64 im 2. Stock des ehemaligen Gumpertz’schen Siechenhauses einen Salon. Das Programm umfasste unter anderem Ausstellungen mit Werken von Thomas Bayrle, Otto Muehl und Gerhard Wittner. Peter Roehr stellte in der „Abendausstellung II“ 1965 und in der Ausstellung „Roehr bei Seide“ 1967 in der Galerie aus. – seiner ersten, 1965, und seiner letzten, 1967. Nach meiner Ausbildung in einer Weberei, ![]() Thomas Bayrle absolvierte von 1956 bis 1958 in Göppingen eine Ausbildung zum Weber und Färber. einem Gebrauchsgrafikstudium in Offenbach und einer Zeit des „Büchermachens“ bei der Gulliver-Presse

Thomas Bayrle absolvierte von 1956 bis 1958 in Göppingen eine Ausbildung zum Weber und Färber. einem Gebrauchsgrafikstudium in Offenbach und einer Zeit des „Büchermachens“ bei der Gulliver-Presse ![]() Zusammen mit Bernhard Jäger (* 1935 München) gründete Thomas Bayrle 1961 den Verlag Gulliver-Presse, in dem bis 1966 Künstler- und Grafikbücher erschienen. Siehe auch: Bernd Slutzky (Hg.), „Bayrle & Jäger. Die Gulliver-Presse 1962–1966“, Frankfurt am Main 1997. in Bad Homburg war die rücksichtslose Präsentation seiner Arbeit 1965 bei Adam Seide für mich wie ein heilsamer Schock. Ich traf Peter Roehr genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschiedener in der Kunst bewegen wollte. Auf einigen langen Autofahrten kamen wir intensiv ins Gespräch. Peter Roehr redete wenig, aber absolut überzeugend. Beispielsweise riet er mir, der ich der Weberei eher den Rücken kehren wollte, ich sollte das gerade nicht tun. Er erkannte, wie wichtig diese Zeit für mich war. Vor allem die Erfahrung der Produktion mit den programmierten gestanzten Lochkarten interessierte ihn.

Zusammen mit Bernhard Jäger (* 1935 München) gründete Thomas Bayrle 1961 den Verlag Gulliver-Presse, in dem bis 1966 Künstler- und Grafikbücher erschienen. Siehe auch: Bernd Slutzky (Hg.), „Bayrle & Jäger. Die Gulliver-Presse 1962–1966“, Frankfurt am Main 1997. in Bad Homburg war die rücksichtslose Präsentation seiner Arbeit 1965 bei Adam Seide für mich wie ein heilsamer Schock. Ich traf Peter Roehr genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschiedener in der Kunst bewegen wollte. Auf einigen langen Autofahrten kamen wir intensiv ins Gespräch. Peter Roehr redete wenig, aber absolut überzeugend. Beispielsweise riet er mir, der ich der Weberei eher den Rücken kehren wollte, ich sollte das gerade nicht tun. Er erkannte, wie wichtig diese Zeit für mich war. Vor allem die Erfahrung der Produktion mit den programmierten gestanzten Lochkarten interessierte ihn.

Paul Maenz war in der Werbebranche tätig und auch Sie hatten damals Verbindungen zur Werbung …

Frankfurt war wirklich wie eine harte amerikanische Werbefiliale. Schon 1960 gab es hier 50 Werbeagenturen. Damals war es üblich, dass viele Werbeleute nach Amerika gingen. So auch Paul Maenz. Von New York aus konnte er Peter Roehr mit Wunschmaterial aus Anzeigen und später mit Werbefilmkopien versorgen.

Sie begannen 1958 Ihre Ausbildung an der Hochschule in Offenbach. Wie würden Sie die Stimmung in der Zeit dort beziehungsweise in Frankfurt am Main beschreiben?

Frankfurt hatte auf dem Gebiet der bildenden Kunst kaum etwas zu melden. Es gab die Quadriga ![]() Quadriga bezeichnet die Künstler K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze, deren erste gemeinsame Ausstellung mit dem Titel „Neuexpressionisten“ in der Frankfurter Zimmergalerie Franck 1952 als Geburtsstunde des deutschen Informel gilt. Der Begriff „Quadriga“ stammt von dem Literaten René Hinds, er verwendete diesen in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung. Vgl. Carolin Weber, „Quadriga – Die Auflösung des klassischen Formprinzips“, in: „Quadriga. Götz – Greis – Kreutz – Schultze“, Ausst.-Kat. Galerie Maulberger, München, München 2010, S. 8–33, hier S. 9 f. , mit Kreutz, Götz und Schultze, die sich aber bald nach Köln absetzte. Zentrum für uns war der Kreis um Hermann Goepfert

Quadriga bezeichnet die Künstler K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze, deren erste gemeinsame Ausstellung mit dem Titel „Neuexpressionisten“ in der Frankfurter Zimmergalerie Franck 1952 als Geburtsstunde des deutschen Informel gilt. Der Begriff „Quadriga“ stammt von dem Literaten René Hinds, er verwendete diesen in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung. Vgl. Carolin Weber, „Quadriga – Die Auflösung des klassischen Formprinzips“, in: „Quadriga. Götz – Greis – Kreutz – Schultze“, Ausst.-Kat. Galerie Maulberger, München, München 2010, S. 8–33, hier S. 9 f. , mit Kreutz, Götz und Schultze, die sich aber bald nach Köln absetzte. Zentrum für uns war der Kreis um Hermann Goepfert ![]() Hermann Goepfert (1926 Bad Nauheim – 1983 Antwerpen) war ein deutscher Künstler, der eng mit der ZERO-Bewegung verbunden war. Bekannt ist er insbesondere für seine monochromen „Weißbilder“, die ab 1960 entstanden. Enge Freundschaften verbanden ihn mit Piero Manzoni, Lucio Fontana und Jef Verheyen. Goepfert nahm an wichtigen Präsentationen mit Künstlern aus dem ZERO-Umfeld teil, dazu gehören die Ausstellung „Nul“ (1962) im Amsterdamer Stedelijk Museum sowie die „documenta 3“ (1964) in Kassel. , Bazon Brock

Hermann Goepfert (1926 Bad Nauheim – 1983 Antwerpen) war ein deutscher Künstler, der eng mit der ZERO-Bewegung verbunden war. Bekannt ist er insbesondere für seine monochromen „Weißbilder“, die ab 1960 entstanden. Enge Freundschaften verbanden ihn mit Piero Manzoni, Lucio Fontana und Jef Verheyen. Goepfert nahm an wichtigen Präsentationen mit Künstlern aus dem ZERO-Umfeld teil, dazu gehören die Ausstellung „Nul“ (1962) im Amsterdamer Stedelijk Museum sowie die „documenta 3“ (1964) in Kassel. , Bazon Brock ![]() Bazon Brock (eigtl. Jürgen Johannes Hermann Brock; * 1936 Stolp, Pommern, heute Polen) ist ein Künstler, Kunsttheoretiker und Philosoph. Ab 1957 studierte er Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie an den Universitäten in Zürich, Hamburg und Frankfurt am Main. Parallel absolvierte er eine Dramaturgie-Ausbildung am Landestheater Darmstadt bei Claus Bremer und Gustav Rudolf Sellner. Ab 1959 nahm Brock regelmäßig an Fluxus-Aktionen teil, unter anderem am „Festival der Neuen Kunst“ (1964) in Aachen sowie am „24-Stunden-Happening“ (1965) in der Galerie Parnass in Wuppertal. 1968 initiierte Brock für die „documenta 4“ in Kassel die erste Besucherschule, die er bis 1992 begleitend zu den documenta-Ausstellungen fortführte. Als Professor lehrte er unter anderem an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1965–1976) und der Bergischen Universität Wuppertal (1981–2001). 2011 gründete Brock in Berlin-Kreuzberg die „Denkerei“ mit dem „Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand“. und Rochus Kowallek

Bazon Brock (eigtl. Jürgen Johannes Hermann Brock; * 1936 Stolp, Pommern, heute Polen) ist ein Künstler, Kunsttheoretiker und Philosoph. Ab 1957 studierte er Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie an den Universitäten in Zürich, Hamburg und Frankfurt am Main. Parallel absolvierte er eine Dramaturgie-Ausbildung am Landestheater Darmstadt bei Claus Bremer und Gustav Rudolf Sellner. Ab 1959 nahm Brock regelmäßig an Fluxus-Aktionen teil, unter anderem am „Festival der Neuen Kunst“ (1964) in Aachen sowie am „24-Stunden-Happening“ (1965) in der Galerie Parnass in Wuppertal. 1968 initiierte Brock für die „documenta 4“ in Kassel die erste Besucherschule, die er bis 1992 begleitend zu den documenta-Ausstellungen fortführte. Als Professor lehrte er unter anderem an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1965–1976) und der Bergischen Universität Wuppertal (1981–2001). 2011 gründete Brock in Berlin-Kreuzberg die „Denkerei“ mit dem „Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand“. und Rochus Kowallek ![]() Rochus Kowallek (* 1926 Berlin) betrieb in Frankfurt am Main von 1961 bis 1962 die Galerie dato, im Anschluss bis 1964 die Galerie d. Als künstlerischer Direktor leitete er ab 1967 die neu eröffnete Galerie Ursula Lichter. Nach dem Austritt von Ursula Lichter 1972 führte Kowallek die Galerie bis zu ihrer Schließung 1973 eigenständig weiter. mit der Galerie dato.

Rochus Kowallek (* 1926 Berlin) betrieb in Frankfurt am Main von 1961 bis 1962 die Galerie dato, im Anschluss bis 1964 die Galerie d. Als künstlerischer Direktor leitete er ab 1967 die neu eröffnete Galerie Ursula Lichter. Nach dem Austritt von Ursula Lichter 1972 führte Kowallek die Galerie bis zu ihrer Schließung 1973 eigenständig weiter. mit der Galerie dato.

Von der geistig-literarischen Situation her war Frankfurt natürlich eine wichtige Stadt. Vor allem durch die Universität, die Frankfurter Schule, die durch die bekannten Figuren Adorno, Horkheimer et cetera – zurückgekehrt aus Amerika – möglich wurde. Das machte zusammen mit guten Tageszeitungen ein kritisches Klima aus, aber auch durch die ehemaligen jüdischen Institutionen, wie das Institut für Sozialforschung, das Sigmund-Freud-Institut und so weiter. Mit Fritz Bauer ![]() Fritz Bauer (1903 Stuttgart – 1968 Frankfurt am Main) war ein Jurist, der von 1956 bis zu seinem Tod 1968 das Amt des hessischen Generalstaatsanwalts innehatte. Auf seine Initiative hin wurde am 20. Dezember 1963 der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main eröffnet, in dem sich 22 ehemalige SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz für ihre Beteiligung am Holocaust vor Gericht zu verantworten hatten. Die 1965 verkündeten Urteile umfassten unter anderem 16 lebenslängliche Haftstrafen. Das Verfahren gilt als wegbereitend für zahlreiche weitere Prozesse in den folgenden Jahren. Siehe auch: Ralph Dobrawa, „Der Auschwitz-Prozess. Ein Lehrstück deutscher Geschichte“, Berlin 2013. wurden in Frankfurt dann die ersten Versuche gemacht, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was in keiner anderen deutschen Stadt der Fall war. Hier habe ich die eindrucksvollste Ausstellung über Auschwitz

Fritz Bauer (1903 Stuttgart – 1968 Frankfurt am Main) war ein Jurist, der von 1956 bis zu seinem Tod 1968 das Amt des hessischen Generalstaatsanwalts innehatte. Auf seine Initiative hin wurde am 20. Dezember 1963 der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main eröffnet, in dem sich 22 ehemalige SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz für ihre Beteiligung am Holocaust vor Gericht zu verantworten hatten. Die 1965 verkündeten Urteile umfassten unter anderem 16 lebenslängliche Haftstrafen. Das Verfahren gilt als wegbereitend für zahlreiche weitere Prozesse in den folgenden Jahren. Siehe auch: Ralph Dobrawa, „Der Auschwitz-Prozess. Ein Lehrstück deutscher Geschichte“, Berlin 2013. wurden in Frankfurt dann die ersten Versuche gemacht, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was in keiner anderen deutschen Stadt der Fall war. Hier habe ich die eindrucksvollste Ausstellung über Auschwitz ![]() „Auschwitz – Bilder und Dokumente“, Paulskirche, Frankfurt am Main, November/Dezember 1964. gesehen. Das war in der Paulskirche. Ich war damals einerseits stark politisch und gesellschaftlich interessiert und gleichzeitig mit Werbung, der krassen Gegenwelt, beschäftigt. Wirklich interessiert haben mich die enormen Widersprüche, die hier mit 40.000 Amerikanern, heimgekehrten Juden, Werbeagenturen, Verlagen, geldgierigen Hausbesitzern und Studenten aufeinandergeprallt sind: AFN

„Auschwitz – Bilder und Dokumente“, Paulskirche, Frankfurt am Main, November/Dezember 1964. gesehen. Das war in der Paulskirche. Ich war damals einerseits stark politisch und gesellschaftlich interessiert und gleichzeitig mit Werbung, der krassen Gegenwelt, beschäftigt. Wirklich interessiert haben mich die enormen Widersprüche, die hier mit 40.000 Amerikanern, heimgekehrten Juden, Werbeagenturen, Verlagen, geldgierigen Hausbesitzern und Studenten aufeinandergeprallt sind: AFN ![]() Das American Forces Network (AFN) war ein Verbund aus Radiosendern, die ab 1943 vom US-Militär in Europa etabliert wurden. Zwischen 1945 und 2017 diente der Sender AFN Frankfurt als Zentrale des Netzwerks. Die Sendung „Hillbilly Guesthouse“ gehörte zu den beliebtesten Produktionen des AFN. und „Hillbilly Guesthouse“, gemischt mit Heinz Schenk und Apfelwein. Frankfurt war billig und teuer, ehrlich und verlogen, alles oder nichts … Völlig verständlich, dass hier keiner herwollte. Durch Bazon Brock kannten meine Frau und ich damals einige Leute, die uns angeregt oder aufgeregt haben. Das war eine ganz andere Linie, die ziemlich frei war. Meine Frau hat tagsüber hart gearbeitet, um halb sieben ging sie aus dem Haus – zum Postscheckamt, wo sie mit 17 bereits Ausbildungsleiterin für die Angestellten war. Das heißt, wir haben ein richtiges Arbeitsleben geführt, und da war es wichtig ein paar Leute zu kennen, mit denen man auf künstlerischem Gebiet zu tun hatte. Dazu gehörte der Kreis um Hermann Goepfert und etwas später auch Adam Seide.

Das American Forces Network (AFN) war ein Verbund aus Radiosendern, die ab 1943 vom US-Militär in Europa etabliert wurden. Zwischen 1945 und 2017 diente der Sender AFN Frankfurt als Zentrale des Netzwerks. Die Sendung „Hillbilly Guesthouse“ gehörte zu den beliebtesten Produktionen des AFN. und „Hillbilly Guesthouse“, gemischt mit Heinz Schenk und Apfelwein. Frankfurt war billig und teuer, ehrlich und verlogen, alles oder nichts … Völlig verständlich, dass hier keiner herwollte. Durch Bazon Brock kannten meine Frau und ich damals einige Leute, die uns angeregt oder aufgeregt haben. Das war eine ganz andere Linie, die ziemlich frei war. Meine Frau hat tagsüber hart gearbeitet, um halb sieben ging sie aus dem Haus – zum Postscheckamt, wo sie mit 17 bereits Ausbildungsleiterin für die Angestellten war. Das heißt, wir haben ein richtiges Arbeitsleben geführt, und da war es wichtig ein paar Leute zu kennen, mit denen man auf künstlerischem Gebiet zu tun hatte. Dazu gehörte der Kreis um Hermann Goepfert und etwas später auch Adam Seide.

Woher kannten Sie Goepfert?

Goepfert war eine Persönlichkeit. Wir kannten ihn etwa seit 1960, auch durch Bazon Brock und Rochus Kowallek.

Woher kannten Sie Bazon Brock?

Wir haben uns 1960 kennengelernt. 1963 habe ich mit ihm bereits ein Buch ![]() Bazon Brock, „A. das geht ran“, Bad Homburg 1963. Mit einer Lithografie von Thomas Bayrle. in der Gulliver-Presse gemacht. Wir waren viel mit ihm und Rochus Kowallek zusammen. Kowallek war einer der wenigen, die immer aktuell informiert waren. Seine Galerie dato war ein fantastischer Ort. Durch ganz wenige Leute hat man sich hervorragend informieren können. Auf diesem Pflaster aus „Apfelwein und Geldgier“ waren vielleicht 2 Prozent bildende Kunst – gegenüber 98 Prozent literarisch-geistiger Interessen. In anderen Städten war es nahezu umgekehrt. In Köln liefen noch jahrelang nach ihrer Verurteilung in Frankreich gesuchte Nazis frei herum. Das muss man sich mal vorstellen: mitten in der Hochburg der freien Künste. Ich war auch in Hinblick auf meine künstlerische Arbeit interessiert, die Vergangenheit zu verstehen, was das ganze Dritte Reich an Desastern ausgelöst hatte.

Bazon Brock, „A. das geht ran“, Bad Homburg 1963. Mit einer Lithografie von Thomas Bayrle. in der Gulliver-Presse gemacht. Wir waren viel mit ihm und Rochus Kowallek zusammen. Kowallek war einer der wenigen, die immer aktuell informiert waren. Seine Galerie dato war ein fantastischer Ort. Durch ganz wenige Leute hat man sich hervorragend informieren können. Auf diesem Pflaster aus „Apfelwein und Geldgier“ waren vielleicht 2 Prozent bildende Kunst – gegenüber 98 Prozent literarisch-geistiger Interessen. In anderen Städten war es nahezu umgekehrt. In Köln liefen noch jahrelang nach ihrer Verurteilung in Frankreich gesuchte Nazis frei herum. Das muss man sich mal vorstellen: mitten in der Hochburg der freien Künste. Ich war auch in Hinblick auf meine künstlerische Arbeit interessiert, die Vergangenheit zu verstehen, was das ganze Dritte Reich an Desastern ausgelöst hatte.

Wie kamen Sie zur Kunst?

Das war nicht sofort fokussiert. Ich wollte etwas machen, aber ich bin nicht direkt auf irgendeine Form zugegangen. Zusammen mit Bernhard Jäger haben wir drei Jahre lang den Verlag, die Gulliver-Presse, als offene Plattform für Kunst und Literatur betrieben. Wir hatten Kontakt zu Konkreter Poesie, hauptsächlich nach Wien. Wir haben – über fast ein Jahr – mit Ernst Jandl ![]() Ernst Jandl (1925 Wien – 2000 Wien) war ein Schriftsteller und Dichter. Bekannt ist er insbesondere für seine Lautgedichte sowie seine Arbeiten im Bereich der visuellen Poesie. Zu seinen Veröffentlichungen gehören der Gedichtband „Laut und Luise“ (1966) und die Sprechoper „Aus der Fremde“ (1979), in der Gulliver-Presse „Hosi Anna“, Bad Homburg 1966. ein großes Werk gemacht, Bücher, Druckmappen et cetera, auch mit H. C. Artmann

Ernst Jandl (1925 Wien – 2000 Wien) war ein Schriftsteller und Dichter. Bekannt ist er insbesondere für seine Lautgedichte sowie seine Arbeiten im Bereich der visuellen Poesie. Zu seinen Veröffentlichungen gehören der Gedichtband „Laut und Luise“ (1966) und die Sprechoper „Aus der Fremde“ (1979), in der Gulliver-Presse „Hosi Anna“, Bad Homburg 1966. ein großes Werk gemacht, Bücher, Druckmappen et cetera, auch mit H. C. Artmann ![]() Hans Carl Artmann (1921 Wien – 2000 Wien). 1964 veröffentlichte die Gulliver-Presse „Artmann Brief. Graphik und Buch im Couvert“. und Franz Mon

Hans Carl Artmann (1921 Wien – 2000 Wien). 1964 veröffentlichte die Gulliver-Presse „Artmann Brief. Graphik und Buch im Couvert“. und Franz Mon ![]() Franz Mon (* 1926 Frankfurt am Main) ist ein deutscher Dichter aus dem Bereich der Konkreten Poesie. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Wort und Fläche. Mon lehrte ab Mitte der 1990er-Jahre bis 2000 Visuelle Poesie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. In der Gulliver-Presse erschien sein Buch „weiß wie weiß“, Bad Homburg 1964. . Das war sehr wichtig. Der Verlag war einige Jahre das Hauptinteresse. Große Kunstwerke herzustellen hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Das Erste, was ich dann neben Büchern gemacht habe, waren diese Maschinen

Franz Mon (* 1926 Frankfurt am Main) ist ein deutscher Dichter aus dem Bereich der Konkreten Poesie. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Wort und Fläche. Mon lehrte ab Mitte der 1990er-Jahre bis 2000 Visuelle Poesie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. In der Gulliver-Presse erschien sein Buch „weiß wie weiß“, Bad Homburg 1964. . Das war sehr wichtig. Der Verlag war einige Jahre das Hauptinteresse. Große Kunstwerke herzustellen hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Das Erste, was ich dann neben Büchern gemacht habe, waren diese Maschinen ![]() Ab 1964 realisierte Thomas Bayrle eine Reihe von bemalten Holzobjekten mit motorisierter Mechanik. Dazu gehören unter anderem „Mao und die Gymnasiasten“ (1964), „Super Colgate“ (1965) und „Nürnberger Orgie“ (1966).

Ab 1964 realisierte Thomas Bayrle eine Reihe von bemalten Holzobjekten mit motorisierter Mechanik. Dazu gehören unter anderem „Mao und die Gymnasiasten“ (1964), „Super Colgate“ (1965) und „Nürnberger Orgie“ (1966).

Wieso unter dem Einfluss von Brock und Goepfert? Was hatten die mit Maschinen zu tun?

Die beiden hatten schon frühzeitig Kontakt zu Jean Tinguely ![]() Jean Tinguely (1925 Freiburg im Üechtland – 1991 Bern) war ein Schweizer Maler und Bildhauer und arbeitete im Umfeld der Nouveaux Réalistes. Bekannt ist er für seine großen mechanischen Skulpturen. Er zählt zu den Hauptvertretern der kinetischen Kunst. . Seine Arbeiten sahen wir erstmals in der Sammlung Hund. Das war für mich der Anfang, über motorisierte, selbst gebaute Gebilde nachzudenken. Für mich war die bewegte Stereotypie der Tinguely-Maschinen irgendwie wie Werbung, die direkt auf die plump-komische Situation im Adenauer-Deutschland passte. Ich wollte in der Umsetzung meiner Themen nicht amerikanisch sein, kein Andy-Warhol-Pop (so sehr mich das fasziniert hat), sondern deutsche Inhalte wählen, neben den Maos

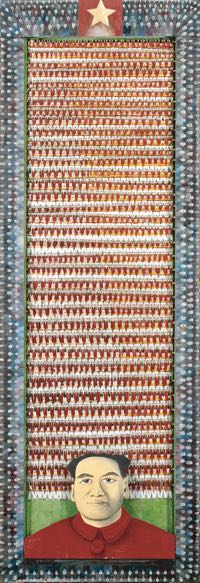

Jean Tinguely (1925 Freiburg im Üechtland – 1991 Bern) war ein Schweizer Maler und Bildhauer und arbeitete im Umfeld der Nouveaux Réalistes. Bekannt ist er für seine großen mechanischen Skulpturen. Er zählt zu den Hauptvertretern der kinetischen Kunst. . Seine Arbeiten sahen wir erstmals in der Sammlung Hund. Das war für mich der Anfang, über motorisierte, selbst gebaute Gebilde nachzudenken. Für mich war die bewegte Stereotypie der Tinguely-Maschinen irgendwie wie Werbung, die direkt auf die plump-komische Situation im Adenauer-Deutschland passte. Ich wollte in der Umsetzung meiner Themen nicht amerikanisch sein, kein Andy-Warhol-Pop (so sehr mich das fasziniert hat), sondern deutsche Inhalte wählen, neben den Maos ![]() Ab 1964 taucht das Porträt von Mao Tse-tung als Motiv in verschiedenen Arbeiten Thomas Bayrles auf. Zu den bekanntesten Beispielen gehören „Mao und die Gymnasiasten“ (1964) und „Mao“ (1966).

Ab 1964 taucht das Porträt von Mao Tse-tung als Motiv in verschiedenen Arbeiten Thomas Bayrles auf. Zu den bekanntesten Beispielen gehören „Mao und die Gymnasiasten“ (1964) und „Mao“ (1966).  bewusst die Wirklichkeit deutscher Umgebung auswählen. Es war für mich damals ein echter Kommentar, aber ein lustiger, der auf die ganze Spießigkeit, die sich vom Dritten Reich auf die Waschmittelindustrie umgelegt hatte, abzielte. Diese Wirklichkeit erschien mir damals zugespitzt, dass es in unserem Land eigentlich keine „Verarbeitung“ gab, sondern nur ein Hebel umgelegt wurde, vom politischen Terror auf einen Waschzwang-Terror. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Aber zu 99 Prozent war es so. Dagegen gab es 1, 2 Prozent, die sehr kritisch waren. Und die waren hier in Frankfurt stark vertreten.

bewusst die Wirklichkeit deutscher Umgebung auswählen. Es war für mich damals ein echter Kommentar, aber ein lustiger, der auf die ganze Spießigkeit, die sich vom Dritten Reich auf die Waschmittelindustrie umgelegt hatte, abzielte. Diese Wirklichkeit erschien mir damals zugespitzt, dass es in unserem Land eigentlich keine „Verarbeitung“ gab, sondern nur ein Hebel umgelegt wurde, vom politischen Terror auf einen Waschzwang-Terror. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Aber zu 99 Prozent war es so. Dagegen gab es 1, 2 Prozent, die sehr kritisch waren. Und die waren hier in Frankfurt stark vertreten.

Die Kunst, die damals bei Kowallek gezeigt wurde, also Hermann Goepfert, Piero Manzoni, Lucio Fontana oder die ZERO-Künstler, schien mit Ihrer Arbeit wenig gemein zu haben. Wie würden Sie den Kontakt mit anderen Künstlern zu der Zeit beschreiben?

Wir waren oft bei Goepferts zu Hause. Der hatte ein offenes Haus und hat hier in Frankfurt den anderen Künstlern wirklich geholfen. Er war ein sehr freier Geist, der auch für die ganze Stimmung hier viel gemacht hat. Durch ihn haben wir zum Beispiel Lucio Fontana kennengelernt. Es gab aber nicht nur ZERO und die Neuen Realisten ![]() Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler zunehmend die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung Yves Kleins das gleichnamige Manifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. , sondern natürlich gelegentlich auch Pop und alles, was dazwischen lag. Ich habe bewusst eine ziemlich naive Position bezogen, die sozusagen auf meine gesellschaftliche Realität gepasst hat. Die Sachen sind einfach unreflektiert entstanden. Ganz spontan. Ich wusste nicht einmal, ob das Kunst sein kann. Wenn ich auf die Situation der Kunst zugearbeitet hätte, hätte ich mich präziser an die Regeln halten müssen, die in Düsseldorf und Köln gemacht wurden.

Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler zunehmend die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung Yves Kleins das gleichnamige Manifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. , sondern natürlich gelegentlich auch Pop und alles, was dazwischen lag. Ich habe bewusst eine ziemlich naive Position bezogen, die sozusagen auf meine gesellschaftliche Realität gepasst hat. Die Sachen sind einfach unreflektiert entstanden. Ganz spontan. Ich wusste nicht einmal, ob das Kunst sein kann. Wenn ich auf die Situation der Kunst zugearbeitet hätte, hätte ich mich präziser an die Regeln halten müssen, die in Düsseldorf und Köln gemacht wurden.

Wie haben Sie von diesen Regeln hier in Frankfurt erfahren?

Wir sind manchmal ins Rheinland gefahren, das ging nicht anders. Das waren unter anderem die Fahrten mit Peter Roehr. Nach Düsseldorf, nach Köln und weiter ins Ruhrgebiet. Wir haben Künstler kennengelernt und Ausstellungen angeschaut. Konrad Lueg, Polke, Richter und Beuys in der Galerie von Alfred Schmela. Durch Roehr mehr Minimal – und dann die Amerikaner bei Konrad Fischer ![]() Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. .

Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. .

Um informiert zu sein?

Im Gegensatz zu Roehr, der viel besser orientiert war als ich, habe ich mich einfach gefragt: „Was machst du? Hält das Zeug, was du machst, stand?“ Ich wollte nicht naiv sein oder irgendwie was Eigenes basteln, wollte aber auch nicht genau reinpassen. Sondern tolle Arbeiten mit dem verbinden, was ich in der Massengesellschaft, in der ich „schwamm“, richtig fand, auch politisch.

Haben Sie das mit Peter Roehr diskutiert?

Ja, das konnte man sehr genau mit ihm diskutieren. Er war kompromisslos. Ein viel schärferer und kritischerer Geist, als ich mich empfand. Ein wirklicher Intellektueller. Ich hatte mehr Glück als Verstand und er hatte mehr Verstand als Glück. Ich habe sehr viel durch seine geistige Realität und durch sein Denken gelernt. Meiner Empfindung nach war er im Konzept präziser als die Leute in Düsseldorf. Er hat eben nicht nur in ein Muster reinpassen wollen, sondern er hat tatsächlich eine gesellschaftliche Realität als Gesamtheit – vielleicht verkürzt – gesehen. Wenn er länger gelebt hätte, hätte er sicher noch eine ganz andere Entwicklung gehabt.

Können Sie sich an einzelne Ausstellungen erinnern, die Sie damals besonders beeindruckt haben?

Wir haben wichtige Ausstellungen bei Konrad Fischer gesehen, zum Beispiel Carl Andre ![]() Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. Ab 1967 zeigte er seine Werke regelmäßig im Programm der Konrad Fischer Galerie. und Richard Long

Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. Ab 1967 zeigte er seine Werke regelmäßig im Programm der Konrad Fischer Galerie. und Richard Long ![]() Richard Long (* 1945 Bristol) ist ein britischer Künstler, der zu den Mitbegründern der Land-Art zählt. Ab 1968 zeigte er regelmäßig Arbeiten in der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf, darunter in folgenden Ausstellungen: „Sculpture“, 21. September – 18. Oktober 1968; „Richard J. Long“, 05. Juli – 01. August 1969; „Eine Skulptur von Richard Long“, 11. Mai – 09. Juni 1970. . Das war nichts Gebasteltes, sondern das war ein neuer Zustand – ausgehend vom Einzelnen in der Massenproduktion, ein gesellschaftlicher Zustand der Produktion – in wunderbare Form gebracht! Das erinnerte mich an die Radikalität in der Fabrik. Sensibel – klar –, überzeugend brutal. Das war schon mit das Wichtigste. Und es gab ja auch nicht zig Kunstzeitschriften wie heute. Hinfahren war wirklich das Beste!

Richard Long (* 1945 Bristol) ist ein britischer Künstler, der zu den Mitbegründern der Land-Art zählt. Ab 1968 zeigte er regelmäßig Arbeiten in der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf, darunter in folgenden Ausstellungen: „Sculpture“, 21. September – 18. Oktober 1968; „Richard J. Long“, 05. Juli – 01. August 1969; „Eine Skulptur von Richard Long“, 11. Mai – 09. Juni 1970. . Das war nichts Gebasteltes, sondern das war ein neuer Zustand – ausgehend vom Einzelnen in der Massenproduktion, ein gesellschaftlicher Zustand der Produktion – in wunderbare Form gebracht! Das erinnerte mich an die Radikalität in der Fabrik. Sensibel – klar –, überzeugend brutal. Das war schon mit das Wichtigste. Und es gab ja auch nicht zig Kunstzeitschriften wie heute. Hinfahren war wirklich das Beste!

Wenn wir bei dem Beispiel Richard Long bleiben: Waren Sie dieser Kunst gegenüber offen oder haben Sie sich über das Programm in Düsseldorf auch etwas echauffiert?

Nein, nein, nicht im Geringsten. Wir waren eigentlich total offen. Wir fanden das sofort gut. Der Begriff von Kunst ist mit einem Schlag gesprengt worden. Da war nicht die geringste Kritik – man dachte lediglich darüber nach, wie man seine eigenen Produktionsmittel verändern musste.

Auch nicht an der Institutionalisierung der Kunst?

Es waren ja nur vier, fünf Galerien, mehr waren es nicht. Man konnte nicht von Institutionalisierung reden, auch die Kunstvereine, das kam alles erst viel später. Man musste nicht wie heute 80.000 Sachen angucken und sich das dann zusammensetzen, sondern da waren ein paar fantastische Persönlichkeiten, wie Konrad Lueg zum Beispiel, der erst unter diesem Namen ein guter Künstler war und dann umgeschaltet hat und dann als Konrad Fischer eben die Galerie machte. Auch bei Gerhard Richter war mir mit dem ersten Bild klar, dass das stimmte, das war drei Klassen besser als alles, was es drum herum gab. Dieser Umgang mit Malerei und Fotografie. Da ist wirklich eine Tür aufgestoßen worden. Das waren Düsseldorf und Köln, aber vor allem Düsseldorf.

Sie sagten eben, dort wurden die Regeln gemacht. Was genau meinen Sie damit?

Es gab zwei, drei fantastische Händler und es gab sehr gute Künstler und die entsprechenden Sammler. Das ganze System, von dem man an keinem anderen Ort sprechen konnte, war vielleicht mit 20 Leuten abgedeckt. Wir haben sofort gesehen: Das ist es. Obwohl der intellektuelle Roehr scharfe Kritik daran übte. Der war nicht nur begeistert. Außer ihm habe ich niemanden getroffen, der diese ideale Situation so stark und konsequent reflektiert hat. Er hat sämtliche Bewegungen und Möglichkeiten sofort erkannt.

Und Sie wollten zu den 20 Leuten, von denen Sie eben sprachen, nicht dazugehören?

Doch, doch. Aber das war natürlich nicht erreichbar. In Frankfurt, der Stadt, die auf diesem Gebiet nichts zu melden hatte, empfand man das Auftreten der Düsseldorfer ZERO-Gruppe zu Goepferts Zeiten als starkes Mauern. Als Konkurrenzkampf. Bis auf den Lichtblick der Ausstellung „Europäische Avantgarde“ ![]() „Europäische Avantgarde“, Galerie d in der Schwanenhalle, Frankfurt am Main, 09. Juli – 11. August 1963 (verlängert bis 25. August). Beteiligte Künstler waren unter anderen: Getulio Alviani, Bernard Aubertin, Hermann Bartels, Kilian Breier, Pol Bury, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Hermann Goepfert, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Yves Klein, Harry Kramer, Walter Leblanc, Adolf Luther, Heinz Mack, Piero Manzoni, Christian Megert, Bruno Munari, Herbert Oehm, Henk Peeters, Otto Piene, Uli Pohl, Arnulf Rainer, Dieter Roth, Hans Salentin, Jan J. Schoonhoven, Jesús Rafael Soto, Paul Talman, Jean Tinguely, Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, Jef Verheyen und Herman de Vries. , die Zimmergalerie

„Europäische Avantgarde“, Galerie d in der Schwanenhalle, Frankfurt am Main, 09. Juli – 11. August 1963 (verlängert bis 25. August). Beteiligte Künstler waren unter anderen: Getulio Alviani, Bernard Aubertin, Hermann Bartels, Kilian Breier, Pol Bury, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Hermann Goepfert, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Yves Klein, Harry Kramer, Walter Leblanc, Adolf Luther, Heinz Mack, Piero Manzoni, Christian Megert, Bruno Munari, Herbert Oehm, Henk Peeters, Otto Piene, Uli Pohl, Arnulf Rainer, Dieter Roth, Hans Salentin, Jan J. Schoonhoven, Jesús Rafael Soto, Paul Talman, Jean Tinguely, Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, Jef Verheyen und Herman de Vries. , die Zimmergalerie ![]() Die Zimmergalerie Franck wurde von 1949 bis 1961 von dem Versicherungsangestellten Klaus Franck (1906 Berlin – 1997 Bad Soden) in der Böhmerstraße 7 und ab 1954 in der Vilbeler Straße 29 in Frankfurt am Main geführt. Sein Programm umfasste vor allem frühe Positionen des deutschen Informel, darunter K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze. und die Galerie Cordier

Die Zimmergalerie Franck wurde von 1949 bis 1961 von dem Versicherungsangestellten Klaus Franck (1906 Berlin – 1997 Bad Soden) in der Böhmerstraße 7 und ab 1954 in der Vilbeler Straße 29 in Frankfurt am Main geführt. Sein Programm umfasste vor allem frühe Positionen des deutschen Informel, darunter K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze. und die Galerie Cordier ![]() Ab Oktober 1958 leitete der Historiker und Kunstsammler Daniel Cordier (* 1920 Bordeaux) eine Galerie in der Taunusanlage 21 in Frankfurt am Main. Bis 1963 zeigte er dort unter anderem Arbeiten von Jean Dubuffet, Öyvind Fahlström, K.O. Götz und Bernard Schultze. war Frankfurt aussichtslos abgehängt.

Ab Oktober 1958 leitete der Historiker und Kunstsammler Daniel Cordier (* 1920 Bordeaux) eine Galerie in der Taunusanlage 21 in Frankfurt am Main. Bis 1963 zeigte er dort unter anderem Arbeiten von Jean Dubuffet, Öyvind Fahlström, K.O. Götz und Bernard Schultze. war Frankfurt aussichtslos abgehängt.

Was war der Grund dafür?

Nach dem Krieg hatten wir hier, was die bildende Kunst anging, kaum internationalen Umgang. In Amerika und vor allen Dingen in Italien gab es eine lange Tradition, auch eine lange jüdische Tradition. Diese Tradition ist durch die Nazizeit unterbrochen worden. Und obwohl sie alles kaputtgemacht haben, waren die Deutschen in Deutschland, wie so oft, plötzlich wieder die Besten. Das ist ein unangenehmer Zug. Wobei ich sagen muss, ich erfuhr in Düsseldorf keine Anerkennung, dafür aber in Mailand. Dort habe ich Arturo Schwarz ![]() Arturo Schwarz (* 1924 Alexandria‚ Ägypten) ist ein italienischer Kunsthistoriker, Autor und Galerist, der von 1961 bis 1975 eine Galerie in Mailand führte. Mit der Präsentation künstlerischer Arbeiten von unter anderen Jean Arp, André Breton, Marcel Duchamp, Man Ray und Daniel Spoerri gilt seine Galerie als einer der wichtigsten Vermittlungsorte für die Strömungen des Dadaismus und des Surrealismus nach dem Zweiten Weltkrieg. oder Guido Le Noci

Arturo Schwarz (* 1924 Alexandria‚ Ägypten) ist ein italienischer Kunsthistoriker, Autor und Galerist, der von 1961 bis 1975 eine Galerie in Mailand führte. Mit der Präsentation künstlerischer Arbeiten von unter anderen Jean Arp, André Breton, Marcel Duchamp, Man Ray und Daniel Spoerri gilt seine Galerie als einer der wichtigsten Vermittlungsorte für die Strömungen des Dadaismus und des Surrealismus nach dem Zweiten Weltkrieg. oder Guido Le Noci ![]() Guido Le Noci (1904 Martina Franca – 1983 Mailand) war ein italienischer Unternehmer und Galerist, der von 1954 bis 1983 die Galleria Apollinaire in Mailand führte. Sein Programm umfasste vor allem Positionen des Nouveau Réalisme, darunter die Künstler Arman, Christo, Lucio Fontana, Yves Klein und Jean Tinguely. getroffen. Ich war 1966 dort, niemand kannte mich, aber Lucio Fontana sagte seinem Galeristen: „Stell den Jungen doch mal aus.“ Und Le Noci hat es tatsächlich gemacht.

Guido Le Noci (1904 Martina Franca – 1983 Mailand) war ein italienischer Unternehmer und Galerist, der von 1954 bis 1983 die Galleria Apollinaire in Mailand führte. Sein Programm umfasste vor allem Positionen des Nouveau Réalisme, darunter die Künstler Arman, Christo, Lucio Fontana, Yves Klein und Jean Tinguely. getroffen. Ich war 1966 dort, niemand kannte mich, aber Lucio Fontana sagte seinem Galeristen: „Stell den Jungen doch mal aus.“ Und Le Noci hat es tatsächlich gemacht. ![]() „Produzione Bayrle“, Galleria Apollinaire, Mailand, April 1968. Das wäre in Düsseldorf niemals möglich gewesen. Das sage ich nach einer lustigen Erfahrung mit Schmela, den ich 1966 zusammen mit dem Museumsdirektor aus Wiesbaden, Clemens Weiler, besucht habe. Er schien sehr interessiert und versprach einen Besuch in Frankfurt, der aber nie kam – ich selbst hätte meine Abneigung anders ausgedrückt.

„Produzione Bayrle“, Galleria Apollinaire, Mailand, April 1968. Das wäre in Düsseldorf niemals möglich gewesen. Das sage ich nach einer lustigen Erfahrung mit Schmela, den ich 1966 zusammen mit dem Museumsdirektor aus Wiesbaden, Clemens Weiler, besucht habe. Er schien sehr interessiert und versprach einen Besuch in Frankfurt, der aber nie kam – ich selbst hätte meine Abneigung anders ausgedrückt.

Sie haben Ihre Werke damals einfach ins Auto gepackt und sind nach Mailand gefahren?

Erst kam Guido Le Noci nach Frankfurt. Das war im Frühjahr 1967. Ein denkwürdiger Besuch. Ich habe überlegt: „Was machst du mit dem?“ Damals gab es keine Galerie in Frankfurt, die es wert war, einem Galeristen gezeigt zu werden. Eigentlich gab es überhaupt nichts zu zeigen. Auf der Straße gab es tolle Zeitungen, Buchhandlungen, eine sehr unruhige Universität und die Buchmesse, die aber erst im Herbst stattfand. Und dann gab es 40.000 Amerikaner, die überall in der Stadt anwesend waren. Ansonsten war diese Stadt eine richtig primitive Klitsche. Was habe ich also gemacht? Ich habe einfach das gezeigt, was da war, und bin mit ihm zu Meier-Gustl ![]() Das Meier-Gustl war ein bayerisches Bierhaus im Rotlichtviertel am Frankfurter Hauptbahnhof, das während der 1960er-Jahre zu einem beliebten Tanzlokal avancierte. gegangen. Da gab es Amis in Lederhosen und Tischtelefone. Das fand er große Klasse. So etwas hatte er noch nicht gesehen, so etwas Bizarres, Fertiges. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm hier irgendeine Hochkultur vorzumachen.

Das Meier-Gustl war ein bayerisches Bierhaus im Rotlichtviertel am Frankfurter Hauptbahnhof, das während der 1960er-Jahre zu einem beliebten Tanzlokal avancierte. gegangen. Da gab es Amis in Lederhosen und Tischtelefone. Das fand er große Klasse. So etwas hatte er noch nicht gesehen, so etwas Bizarres, Fertiges. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm hier irgendeine Hochkultur vorzumachen.

Obwohl Frankfurt so eine Wüste war, fand 1963 die legendäre Avantgarde-Ausstellung in der Schwanenhalle des Römer statt.

Die haben die Römerhallen genommen, weil das der einzige, repräsentative Ort in der Stadt war. Die Organisation war die Leistung von Goepfert und Rochus Kowallek. Hermann Goepfert hatte die Verbindungen nach Mailand, zu den Künstlern Manzoni und so weiter, und er wusste ganz genau, wie er sie einsetzen konnte. Es war bei ihm vielleicht auch so ein bisschen wie bei mir: Es hatte gar keinen Sinn, es mit Düsseldorf zu versuchen. Da wäre null für die Region hier herausgekommen. Deswegen hat er sich vor allem nach Belgien und nach Italien orientiert.

Warum gab es den Wunsch, so eine Ausstellung in Frankfurt zu veranstalten? Wer hat sich das angesehen?

Vom Ausland her gesehen war Frankfurt ja keine schlechte Stadt. Es hatte die einzige Börse, die gezählt hat, und man kannte die Börsen-Problematik aus einem frühen Fellini-Film. Das war eine ganz fantastische Ausstellung in der Schwanenhalle – bescheiden und klug inszeniert und wirklich international. Das war in Frankfurt ein ganz neues Format. Viele der Künstler waren zur Eröffnung hier. Damals lernten Helke, meine Frau, und ich dort eine Reihe von ihnen persönlich kennen.

Was hat Sie in der Ausstellung besonders beeindruckt?

Mich hat eigentlich die gesamte Sicht begeistert. Leute wie Bernard Aubertin ![]() Bernard Aubertin (1934 Fontenay-aux-Roses – 2015 Reutlingen) war ein französischer Künstler, der zum erweiterten Kreis der ZERO-Bewegung gehörte. oder die Nouveaux Réalistes aus Frankreich kannte ich vorher nicht. Die Italiener waren etwas besser bekannt. Mit Mimmo Rotella

Bernard Aubertin (1934 Fontenay-aux-Roses – 2015 Reutlingen) war ein französischer Künstler, der zum erweiterten Kreis der ZERO-Bewegung gehörte. oder die Nouveaux Réalistes aus Frankreich kannte ich vorher nicht. Die Italiener waren etwas besser bekannt. Mit Mimmo Rotella ![]() Mimmo Rotella (eigtl. Domenico Rotella; 1918 Catanzaro, Italien – 2006 Mailand) war ein Künstler, der insbesondere für seine Décollagen recycelter Plakate bekannt ist. Er wird dem Umfeld der Affichisten und der Nouveaux Réalistes zugerechnet. und solchen Leuten wurde dann auch klar, wer da was, wann, wo erfunden hatte. Das war zehn Jahre vor Wolf Vostell

Mimmo Rotella (eigtl. Domenico Rotella; 1918 Catanzaro, Italien – 2006 Mailand) war ein Künstler, der insbesondere für seine Décollagen recycelter Plakate bekannt ist. Er wird dem Umfeld der Affichisten und der Nouveaux Réalistes zugerechnet. und solchen Leuten wurde dann auch klar, wer da was, wann, wo erfunden hatte. Das war zehn Jahre vor Wolf Vostell ![]() Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, wo er 1954 sein erstes Happening „Skelett“ veranstaltete, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. 1961 zeigte die Galerie Lauhus in Köln Vostells erste Einzelausstellung in Deutschland, 1963 folgte in der Smolin Gallery in New York die erste Einzelausstellung in den USA und 1964 war er erstmals mit einer Aktion in der neu gegründeten Galerie René Block vertreten. , da ist nichts dran zu rütteln. Was damals sehr deutlich wurde, war, dass speziell bei den Italienern durch den Krieg nichts unterbrochen worden war.

Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, wo er 1954 sein erstes Happening „Skelett“ veranstaltete, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. 1961 zeigte die Galerie Lauhus in Köln Vostells erste Einzelausstellung in Deutschland, 1963 folgte in der Smolin Gallery in New York die erste Einzelausstellung in den USA und 1964 war er erstmals mit einer Aktion in der neu gegründeten Galerie René Block vertreten. , da ist nichts dran zu rütteln. Was damals sehr deutlich wurde, war, dass speziell bei den Italienern durch den Krieg nichts unterbrochen worden war.

Kamen zu dieser Ausstellung auch die Düsseldorfer nach Frankfurt?

Ja, sie waren ja selbst daran beteiligt. Die waren alle da.

Es gab diese Avantgarde-Ausstellung, es gab die „Seriellen Formationen“ und auch noch einiges andere. Warum gab es in Frankfurt dennoch so wenig Entwicklung in dieser Zeit? Auch die Städelschule blieb lange außen vor. Woran lag das?

Hier war lange Zeit ein wirklich mieser Geist zu Hause, das muss man mal sagen. Ernst Holzinger ![]() Ernst Holzinger (1901 Ulm – 1972 Zaun, Schweiz) war ein deutscher Kunsthistoriker und von 1938 bis 1972 Direktor des Städel Museums in Frankfurt am Main. hat das ganze Dritte Reich gut überstanden, als wäre nichts gewesen. Sowohl fürs Museum als auch für die Schule war es eine konservativ bis reaktionäre politische Linie, vor allem auch mit Hermann Josef Abs

Ernst Holzinger (1901 Ulm – 1972 Zaun, Schweiz) war ein deutscher Kunsthistoriker und von 1938 bis 1972 Direktor des Städel Museums in Frankfurt am Main. hat das ganze Dritte Reich gut überstanden, als wäre nichts gewesen. Sowohl fürs Museum als auch für die Schule war es eine konservativ bis reaktionäre politische Linie, vor allem auch mit Hermann Josef Abs ![]() Hermann Josef Abs (1901 Bonn – 1994 Bad Soden) war ein deutscher Bankier. Während des Zweiten Weltkriegs war er Mitglied im Aufsichtsrat der I.G. Farbenindustrie AG, die im großen Umfang von der Arbeitskraft der im Vernichtungslager Auschwitz inhaftierten KZ-Häftlinge profitierte. Von 1957 bis 1967 war Abs Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG. Siehe auch: Eberhard Czichon, „Die Bank und die Macht. Hermann Josef Abs, die Deutsche Bank und die Politik“, Köln 1995. im Hintergrund. Diese Linie wurde hier länger durchgehalten als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das Städel mit seiner hervorragenden alten Sammlung mauerte gegen alles, was neu war. Von einem Anschluss an die 20er-Jahre, in denen Georg Swarzenski

Hermann Josef Abs (1901 Bonn – 1994 Bad Soden) war ein deutscher Bankier. Während des Zweiten Weltkriegs war er Mitglied im Aufsichtsrat der I.G. Farbenindustrie AG, die im großen Umfang von der Arbeitskraft der im Vernichtungslager Auschwitz inhaftierten KZ-Häftlinge profitierte. Von 1957 bis 1967 war Abs Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG. Siehe auch: Eberhard Czichon, „Die Bank und die Macht. Hermann Josef Abs, die Deutsche Bank und die Politik“, Köln 1995. im Hintergrund. Diese Linie wurde hier länger durchgehalten als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das Städel mit seiner hervorragenden alten Sammlung mauerte gegen alles, was neu war. Von einem Anschluss an die 20er-Jahre, in denen Georg Swarzenski ![]() Georg Swarzenski (1876 Dresden – 1957 Brookline, Massachusetts) war ab 1906 Direktor des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main, wo er die Sammlung vor allem durch zeitgenössische Werke der Impressionisten, der Expressionisten sowie der abstrakten Malerei ergänzte. Nachdem er 1933 durch die Nationalsozialisten aller städtischen Ämter enthoben worden war, emigrierte er 1938 in die USA. Während der 1950er-Jahre war er als Kurator am Museum of Fine Arts in Boston tätig. im Museum und Fritz Wichert

Georg Swarzenski (1876 Dresden – 1957 Brookline, Massachusetts) war ab 1906 Direktor des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main, wo er die Sammlung vor allem durch zeitgenössische Werke der Impressionisten, der Expressionisten sowie der abstrakten Malerei ergänzte. Nachdem er 1933 durch die Nationalsozialisten aller städtischen Ämter enthoben worden war, emigrierte er 1938 in die USA. Während der 1950er-Jahre war er als Kurator am Museum of Fine Arts in Boston tätig. im Museum und Fritz Wichert ![]() Fritz Wichert (1878 Mainz – 1957 Kampen) leitete von 1909 bis 1922 die Kunsthalle Mannheim und war ab 1923 Direktor der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort konnte er unter anderem Willi Baumeister und Max Beckmann als Professoren für die Schule gewinnen. 1933 wurde Wichert von den Nationalsozialisten offiziell beurlaubt. Von 1946 bis 1948 war er Bürgermeister der Gemeinde Kampen auf Sylt. in der Schule die ganze Stadt kulturell nach vorne gebracht hatten, kann überhaupt nicht die Rede sein! Da war eher die Werkkunstschule Offenbach von Bedeutung. Die war viel freier. Viel wichtiger für die Stadt waren die Presse und die Buchmesse.

Fritz Wichert (1878 Mainz – 1957 Kampen) leitete von 1909 bis 1922 die Kunsthalle Mannheim und war ab 1923 Direktor der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort konnte er unter anderem Willi Baumeister und Max Beckmann als Professoren für die Schule gewinnen. 1933 wurde Wichert von den Nationalsozialisten offiziell beurlaubt. Von 1946 bis 1948 war er Bürgermeister der Gemeinde Kampen auf Sylt. in der Schule die ganze Stadt kulturell nach vorne gebracht hatten, kann überhaupt nicht die Rede sein! Da war eher die Werkkunstschule Offenbach von Bedeutung. Die war viel freier. Viel wichtiger für die Stadt waren die Presse und die Buchmesse.

Bot die Sammlung des Städel Museums Ihnen damals dennoch Anregung für die eigene Arbeit?

Mir persönlich hat auch die konservative Sammlung teilweise viel gebracht. Ich konnte – und kann sie bis heute – in bestimmten Werken wie ein Nachschlagewerk lesen. Ich habe auch mit Klaus Gallwitz ![]() Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderem als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. eine Zeit lang viel zu tun gehabt. Zusammen mit einem Kollegen, René Vogelsinger, habe ich drei oder vier Kataloge für ihn gestaltet, und die allgemeine Öffnung des Museums in Richtung Kiefer, Baselitz, Uecker miterlebt. Gallwitz hat die allererste Kiefer-Ausstellung

Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderem als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. eine Zeit lang viel zu tun gehabt. Zusammen mit einem Kollegen, René Vogelsinger, habe ich drei oder vier Kataloge für ihn gestaltet, und die allgemeine Öffnung des Museums in Richtung Kiefer, Baselitz, Uecker miterlebt. Gallwitz hat die allererste Kiefer-Ausstellung ![]() „Anselm Kiefer. Über Räume und Völker“, Städel Museum, Frankfurt am Main, Februar – Mai 1990. im Städel gemacht (mit einem immer im Hintergrund brummenden Abs). Er hat ja auch 1980 auf der Biennale von Venedig Baselitz und Kiefer gezeigt.

„Anselm Kiefer. Über Räume und Völker“, Städel Museum, Frankfurt am Main, Februar – Mai 1990. im Städel gemacht (mit einem immer im Hintergrund brummenden Abs). Er hat ja auch 1980 auf der Biennale von Venedig Baselitz und Kiefer gezeigt.

Gab es andere Museen in Deutschland, die Sie damals besucht haben?

Die Museen waren ja noch nicht so weit. Die kamen erst langsam und wurden dann von guten Händlern beliefert, das war aber 20 Jahre später. Nach Morsbroich, Wiesbaden und anderen Fachmuseen würde ich da prominent die Sammlung Ludwig ![]() Ab 1969 baute das Industriellenpaar Peter (1925 Koblenz – 1996 Aachen) und Irene (1927 Aachen – 2010 Aachen) Ludwig eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst auf. Neben den Strömungen der Pop-Art und der abstrakten Malerei umfasste diese auch Positionen aus dem Bereich der Konzeptkunst, der russischen Avantgarde und des Expressionismus. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte das Ehepaar Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und ihrer Privatsammlung. So erhielt die Stadt Köln 1976 einen umfangreichen Sammlungsbestand unter der Voraussetzung, einen eigenen Präsentationsort – das heutige Museum Ludwig – zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. nennen. Die haben wir uns natürlich reingezogen. Da konnte man sehr gut Pop, generell amerikanische Kunst, sehen. Das war auch die erste Konzeption, die mal anders war. Ein großer Sammler hat da seine Werke platziert und damit das amerikanische Modell des „Kunst-Sammelns“ in Deutschland hochgezogen. Köln und das Rheinland waren wirklich führend, auch auf dem Gebiet der Museen. Das waren die ersten Orte, wo alles zu sehen, alles zu hören war und eben auch offiziell geschätzt worden ist.

Ab 1969 baute das Industriellenpaar Peter (1925 Koblenz – 1996 Aachen) und Irene (1927 Aachen – 2010 Aachen) Ludwig eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst auf. Neben den Strömungen der Pop-Art und der abstrakten Malerei umfasste diese auch Positionen aus dem Bereich der Konzeptkunst, der russischen Avantgarde und des Expressionismus. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte das Ehepaar Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und ihrer Privatsammlung. So erhielt die Stadt Köln 1976 einen umfangreichen Sammlungsbestand unter der Voraussetzung, einen eigenen Präsentationsort – das heutige Museum Ludwig – zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. nennen. Die haben wir uns natürlich reingezogen. Da konnte man sehr gut Pop, generell amerikanische Kunst, sehen. Das war auch die erste Konzeption, die mal anders war. Ein großer Sammler hat da seine Werke platziert und damit das amerikanische Modell des „Kunst-Sammelns“ in Deutschland hochgezogen. Köln und das Rheinland waren wirklich führend, auch auf dem Gebiet der Museen. Das waren die ersten Orte, wo alles zu sehen, alles zu hören war und eben auch offiziell geschätzt worden ist.

1969 fand in der Kunsthalle Bern die Ausstellung „When Attitudes Become Form“ ![]() „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“, Kunsthalle Bern, 22. März – 27. April 1969. Die von Harald Szeemann kuratierte Ausstellung vereinte erstmals eine Anzahl internationaler künstlerischer Positionen, deren Werke sich durch Prozesshaftigkeit, materielle Transformationen und den Bezug zu situativen Kontexten auszeichneten. Die Präsentation gilt als wegweisende Verortung eines erweiterten Kunstbegriffs, wie er zu diesem Zeitpunkt insbesondere in der Arte povera, der Minimal Art, der Konzeptkunst und der Land-Art verhandelt wurde. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Carl Andre, Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Michael Buthe, Hanne Darboven, Walter De Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Haacke, Eva Hesse, Yves Klein, Jannis Kounellis, Bernd Lohaus, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Reiner Ruthenbeck, Franz Erhard Walther und Lawrence Weiner. statt.

„Live in Your Head. When Attitudes Become Form“, Kunsthalle Bern, 22. März – 27. April 1969. Die von Harald Szeemann kuratierte Ausstellung vereinte erstmals eine Anzahl internationaler künstlerischer Positionen, deren Werke sich durch Prozesshaftigkeit, materielle Transformationen und den Bezug zu situativen Kontexten auszeichneten. Die Präsentation gilt als wegweisende Verortung eines erweiterten Kunstbegriffs, wie er zu diesem Zeitpunkt insbesondere in der Arte povera, der Minimal Art, der Konzeptkunst und der Land-Art verhandelt wurde. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Carl Andre, Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Michael Buthe, Hanne Darboven, Walter De Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Haacke, Eva Hesse, Yves Klein, Jannis Kounellis, Bernd Lohaus, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Reiner Ruthenbeck, Franz Erhard Walther und Lawrence Weiner. statt.

Ja, die waren schon weiter. Daran sah man, die Schweizer hatten keinen Krieg. Das war eine tolle Ausstellung, von der ich allerdings nur den Katalog gesehen habe. Danach ging es dann wirklich los. Kunst wurde zu dem, was Beuys und andere in Aussicht gestellt hatten: Sie veränderte die gesamte Gesellschaft. Da fallen mir jedoch nicht nur Kunstwerke und Studentenrevolten ein, sondern auch Figuren wie Franz Dahlem ![]() Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete er eine eigene Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher im Jahr 1968 die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als enger Vertrauter und wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. . Der hatte so eine subversive Haltung, die sehr gesund für mich war. Er war ja Berater von Karl Ströher in Darmstadt. Sie kennen sicher die Geschichte von Dahlem, wie er den Sammler Ströher auf einem Flug nach Amerika umgebogen hat, anstatt einer Briefmarkensammlung die Kraushar-Sammlung zu kaufen.

Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete er eine eigene Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher im Jahr 1968 die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als enger Vertrauter und wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. . Der hatte so eine subversive Haltung, die sehr gesund für mich war. Er war ja Berater von Karl Ströher in Darmstadt. Sie kennen sicher die Geschichte von Dahlem, wie er den Sammler Ströher auf einem Flug nach Amerika umgebogen hat, anstatt einer Briefmarkensammlung die Kraushar-Sammlung zu kaufen. ![]() Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung 1968 Karl Ströher. Rudolf Zwirner im Interview“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt am Main 2005, S. 117–128, hier S. 123. So war er und so hat er auch den „Block Beuys“

Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung 1968 Karl Ströher. Rudolf Zwirner im Interview“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt am Main 2005, S. 117–128, hier S. 123. So war er und so hat er auch den „Block Beuys“ ![]() „Block Beuys“ bezeichnet den größten zusammenhängenden Werkkomplex des Künstlers Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Karl Ströher erworben wurde und seit 1970 dauerhaft in sieben Räumen des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt präsentiert wird. Den Kern des Werkkomplexes bildet eine Anzahl von Arbeiten, die erstmals 1967 in der Ausstellung „Parallelprozeß I“ im Städtischen Museum in Mönchengladbach gezeigt wurden. In seiner heutigen Form umfasst der „Block Beuys“ sowohl Plastiken und Arbeiten auf Papier wie auch zahlreiche Relikte aus Aktionen des Künstlers. nach Darmstadt gebracht. Der hat, aus einer subversiven Haltung heraus, etwas unglaublich Wichtiges gemacht. Und er war eben kein Museumsdirektor, sondern ein ehemaliger Bierbrauer. Der kam wirklich von unten. Für mich gehört Franz Dahlem zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Deutschland nach dem Krieg. Weil er selbst wie ein Künstler gearbeitet hat. Man muss erst einmal dazu kommen, jemandem, der zwei Millionen in der Tasche hat, zu sagen: „Komm, lass die Briefmarken, kauf lieber die Sammlung Kraushar.“ Das Frankfurter MMK wäre um vieles ärmer, wenn es diese Sammlung nicht in die Hände bekommen hätte.

„Block Beuys“ bezeichnet den größten zusammenhängenden Werkkomplex des Künstlers Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Karl Ströher erworben wurde und seit 1970 dauerhaft in sieben Räumen des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt präsentiert wird. Den Kern des Werkkomplexes bildet eine Anzahl von Arbeiten, die erstmals 1967 in der Ausstellung „Parallelprozeß I“ im Städtischen Museum in Mönchengladbach gezeigt wurden. In seiner heutigen Form umfasst der „Block Beuys“ sowohl Plastiken und Arbeiten auf Papier wie auch zahlreiche Relikte aus Aktionen des Künstlers. nach Darmstadt gebracht. Der hat, aus einer subversiven Haltung heraus, etwas unglaublich Wichtiges gemacht. Und er war eben kein Museumsdirektor, sondern ein ehemaliger Bierbrauer. Der kam wirklich von unten. Für mich gehört Franz Dahlem zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Deutschland nach dem Krieg. Weil er selbst wie ein Künstler gearbeitet hat. Man muss erst einmal dazu kommen, jemandem, der zwei Millionen in der Tasche hat, zu sagen: „Komm, lass die Briefmarken, kauf lieber die Sammlung Kraushar.“ Das Frankfurter MMK wäre um vieles ärmer, wenn es diese Sammlung nicht in die Hände bekommen hätte. ![]() Durch die Initiative des Gründungsdirektors des Museums für Moderne Kunst (MMK) Peter Iden konnten 1981 70 Werke der Sammlung Ströher für das neu entstandene MMK in Frankfurt am Main erstanden werden. Zu den erworbenen Arbeiten zählen unter anderem Francis Bacons „Nude“ (1960), Yves Kleins „Monochrome Bleu IKB 88“ (1959), Robert Morris’ „Fountain“ (1963), Gerhard Richters „Fußgänger“ (1963) und Andy Warhols „One Hundred Campbell’s Soup Cans“ (1962). Siehe auch: Christmut Präger, „Das Museum für Moderne Kunst und die Sammlung Ströher“, in: Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 61–91, hier S. 84.

Durch die Initiative des Gründungsdirektors des Museums für Moderne Kunst (MMK) Peter Iden konnten 1981 70 Werke der Sammlung Ströher für das neu entstandene MMK in Frankfurt am Main erstanden werden. Zu den erworbenen Arbeiten zählen unter anderem Francis Bacons „Nude“ (1960), Yves Kleins „Monochrome Bleu IKB 88“ (1959), Robert Morris’ „Fountain“ (1963), Gerhard Richters „Fußgänger“ (1963) und Andy Warhols „One Hundred Campbell’s Soup Cans“ (1962). Siehe auch: Christmut Präger, „Das Museum für Moderne Kunst und die Sammlung Ströher“, in: Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 61–91, hier S. 84.

Woher kannten Sie Franz Dahlem?

Durch die Galerie Friedrich & Dahlem. Da war ich einmal bei einer Gruppenausstellung ![]() „Buchstaben – Schreibspuren – Signale“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 16. Januar – 13. Februar 1965. An der Ausstellung beteiligt waren: Franz Mon, Klaus Burkhardt, Thomas Bayrle, Bernhard Jäger, Gerhard Hoehme, Herbert Hajek, Winfred Gaul, Georg Karl Pfahler, Peter Brüning, Wolfgang Schmidt, K.O. Götz, Werner Schreib. dabei. Das war so eine Pop-Sache, eine Accrochage in München, 1965. Mit sieben, acht Künstlern und darunter eben auch Bayrle/Jäger. Seitdem kannte ich Dahlem. Er wohnte, nachdem er der Berater von Ströher geworden war, in einem Schulhaus in Darmstadt. Wir waren öfter bei ihm zu Hause. Da gab es einen langen Gang und da standen links vielleicht 40, 50 Bilder, in Formaten bis zu einem Meter – und rechts mindestens 60, 70 Bilder, kleinere Formate. Alle mit dem Gesicht zur Wand. Vorne in dem circa 20 Meter langen Gang lag eine große Arbeit von Tom Wesselmann auf dem glatten schwarzen Boden. Dahlem sagte: „Jetzt zeige ich euch mal, was kommen wird“, nahm Anlauf von mehreren Metern und kickte den Wesselmann durch den ganzen Schulraum, bis hinten an die Wand! Die Wucht von seinem Tritt auf das Ding war so groß, dass es fast auseinandergebrochen ist.Anschließend hat er die Bilder, die mit dem Gesicht zur Wand standen, umgedreht: rund 50 Kuh-Bilder

„Buchstaben – Schreibspuren – Signale“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 16. Januar – 13. Februar 1965. An der Ausstellung beteiligt waren: Franz Mon, Klaus Burkhardt, Thomas Bayrle, Bernhard Jäger, Gerhard Hoehme, Herbert Hajek, Winfred Gaul, Georg Karl Pfahler, Peter Brüning, Wolfgang Schmidt, K.O. Götz, Werner Schreib. dabei. Das war so eine Pop-Sache, eine Accrochage in München, 1965. Mit sieben, acht Künstlern und darunter eben auch Bayrle/Jäger. Seitdem kannte ich Dahlem. Er wohnte, nachdem er der Berater von Ströher geworden war, in einem Schulhaus in Darmstadt. Wir waren öfter bei ihm zu Hause. Da gab es einen langen Gang und da standen links vielleicht 40, 50 Bilder, in Formaten bis zu einem Meter – und rechts mindestens 60, 70 Bilder, kleinere Formate. Alle mit dem Gesicht zur Wand. Vorne in dem circa 20 Meter langen Gang lag eine große Arbeit von Tom Wesselmann auf dem glatten schwarzen Boden. Dahlem sagte: „Jetzt zeige ich euch mal, was kommen wird“, nahm Anlauf von mehreren Metern und kickte den Wesselmann durch den ganzen Schulraum, bis hinten an die Wand! Die Wucht von seinem Tritt auf das Ding war so groß, dass es fast auseinandergebrochen ist.Anschließend hat er die Bilder, die mit dem Gesicht zur Wand standen, umgedreht: rund 50 Kuh-Bilder ![]() Nach seinem Umzug von Berlin in das ländliche Gebiet bei Worms Mitte der 1960er-Jahre unterzog Georg Baselitz in den sogenannten „Frakturbildern“ seine Alltagswelt zunehmend einer malerischen Analyse und fertigte im Zuge dessen zwischen 1967 und 1969 eine Serie von Kuh-Bildern an. Dazu gehören „Die Kuh“ (1967), „Drei Streifen, zwei Kühe“ (1967) und „Eine Kuh abwärts“ (1969). Siehe auch: Christian Malycha, „Das Motiv ohne Inhalt. Malerei bei Georg Baselitz 1959–1969“, Bielefeld 2008, S. 167 ff.

Nach seinem Umzug von Berlin in das ländliche Gebiet bei Worms Mitte der 1960er-Jahre unterzog Georg Baselitz in den sogenannten „Frakturbildern“ seine Alltagswelt zunehmend einer malerischen Analyse und fertigte im Zuge dessen zwischen 1967 und 1969 eine Serie von Kuh-Bildern an. Dazu gehören „Die Kuh“ (1967), „Drei Streifen, zwei Kühe“ (1967) und „Eine Kuh abwärts“ (1969). Siehe auch: Christian Malycha, „Das Motiv ohne Inhalt. Malerei bei Georg Baselitz 1959–1969“, Bielefeld 2008, S. 167 ff.  von Georg Baselitz und die etwas kleineren Standart-Bilder

von Georg Baselitz und die etwas kleineren Standart-Bilder ![]() Ab 1970 entwickelte A.R. Penck (1939 Dresden – 2017 Zürich) für seine Malerei ein Zeichensystem, das jedem Betrachter die Lesbarkeit und Dechiffrierbarkeit seiner Bilder ermöglichen sollte. Unter dem Begriff „Standart“ fasste Penck sein Bildkonzept zusammen. Vgl. Eric Darragon, „Logik des Filzes, Logik des Sinns“, in: „A.R. Penck. Filzarbeiten und Zeichnungen 1972–1995“, hg. von Kasper König/Paola Malavassi, Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, Köln 2011, S. 12–15, hier S. 13 f. von A.R. Penck, der damals noch „drüben“ war. Die hatte Franz Dahlem vermutlich durch Geschäfte und Freundschaften mit den Künstlern besorgt. Neben Adam Seide war er wirklich lange einer der Wichtigsten für mich, bis ich Anfang der 80er-Jahre Kasper König getroffen habe. In den 70er-Jahren hat Dahlem dann hier in Frankfurt im Westend gewohnt. Da ist er im rechtmäßigen Sinne verkommen. Das war typisch für Frankfurt. Man konnte hier nur verkommen, wenn man so radikal war wie er.

Ab 1970 entwickelte A.R. Penck (1939 Dresden – 2017 Zürich) für seine Malerei ein Zeichensystem, das jedem Betrachter die Lesbarkeit und Dechiffrierbarkeit seiner Bilder ermöglichen sollte. Unter dem Begriff „Standart“ fasste Penck sein Bildkonzept zusammen. Vgl. Eric Darragon, „Logik des Filzes, Logik des Sinns“, in: „A.R. Penck. Filzarbeiten und Zeichnungen 1972–1995“, hg. von Kasper König/Paola Malavassi, Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, Köln 2011, S. 12–15, hier S. 13 f. von A.R. Penck, der damals noch „drüben“ war. Die hatte Franz Dahlem vermutlich durch Geschäfte und Freundschaften mit den Künstlern besorgt. Neben Adam Seide war er wirklich lange einer der Wichtigsten für mich, bis ich Anfang der 80er-Jahre Kasper König getroffen habe. In den 70er-Jahren hat Dahlem dann hier in Frankfurt im Westend gewohnt. Da ist er im rechtmäßigen Sinne verkommen. Das war typisch für Frankfurt. Man konnte hier nur verkommen, wenn man so radikal war wie er.

Die Gründung der Galerie in München und das Programm, das Friedrich & Dahlem gemacht haben, zeugt von großer Leidenschaft für die Kunst und sicher von ebenso großer Risikobereitschaft. Sie gelten aber gleichermaßen auch als hartnäckige Händler.

Mit der Zeit war es überall marktgetrieben. Ich will das gar nicht vertiefen. Ich möchte nur meine eigene Skepsis an dem ganzen Betrieb deutlich machen. Der Betrieb ist nicht alles. Mir geht es vor allem um die Existenzfrage. Ich lebe nur einmal und ich möchte eine künstlerische Existenz nicht nur predigen. Das ist mir das Wichtigste. Und das war vielleicht auch das, was ich versucht habe, mit den Studenten zu praktizieren, ihnen klarzumachen, dass der Betrieb nicht alles ist, sondern dass es eigentlich um die altmodische Sache geht, um die Existenz. Und das muss eben jeder selbst fertigbringen. Ich war nie 100 Prozent auf dem Betrieb drauf. Ich war immer bei 80 und dann habe ich schon gemerkt, es wird anstrengend, es wird wirklich zur Religion. Und das muss nicht sein.

Ist das auch ein Grund, dass Sie hiergeblieben sind?

Ja, völlig richtig. Ich muss nicht irgendwo am Drücker sitzen. Ich bin ja in Berlin geboren, ich hätte ja immer hingekonnt, aber ich sehe es einfach nicht ein, dass ich da bei dem anstrengenden Wolfsgeheule mitheulen soll. Leben kann ich überall, wo eine bestimmte Dichte gegeben ist. Und wo ich das auch existenziell so auffächern kann, dass es nicht nur zur Landplage wird. Die politische Skepsis ist bei mir sehr tief. Und die war mir einige Jahre wichtiger als das ganze andere Theater. Deswegen habe ich einen „Fehler“ gemacht, den man nicht machen darf – man muss immer fleißig dranbleiben, und das habe ich nicht immer gemacht.

Das war Ihre Entscheidung. Würden Sie das heute als Fehler bezeichnen?

Nein. Im Gegenteil. Ein wichtiger Künstler hier in Frankfurt war Wolfgang Schmidt ![]() Wolfgang Schmidt (1929 Fulda – 1995 Witzenhausen) war ein deutscher Maler und Grafiker, der vor allem für das Gestaltungskonzept der Frankfurter U-Bahn bekannt ist. . Es ist unglaublich, dass der nicht beachtet wird. Mit ihm habe ich zum Beispiel in Offenbach, als ich dort ein Praktikum machte, den ersten Kinderplaneten organisiert.

Wolfgang Schmidt (1929 Fulda – 1995 Witzenhausen) war ein deutscher Maler und Grafiker, der vor allem für das Gestaltungskonzept der Frankfurter U-Bahn bekannt ist. . Es ist unglaublich, dass der nicht beachtet wird. Mit ihm habe ich zum Beispiel in Offenbach, als ich dort ein Praktikum machte, den ersten Kinderplaneten organisiert. ![]() 1971 haben Thomas Bayrle und Wolfgang Schmidt gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Offenbach einen „Kinderplaneten“, bestehend aus einem Spiel- und Aktionsfeld in der Frankfurter Messe, organisiert.

1971 haben Thomas Bayrle und Wolfgang Schmidt gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Offenbach einen „Kinderplaneten“, bestehend aus einem Spiel- und Aktionsfeld in der Frankfurter Messe, organisiert.

Gab es außer Peter Roehr und Charlotte Posenenske weitere Künstler, mit denen Sie zu tun hatten? Sie kannten Goepfert, Sie waren bei Fontana. Aber gab es auch aus Ihrer Generation noch jemanden, mit dem Sie sich austauschen konnten?

Ich war natürlich mit Jäger zusammen, das war der Verlag. Das war eine geistig interessante Situation. Wir waren eine Anlaufstelle für sehr viele konkrete Künstler, Konkrete Poesie und so weiter. Ansonsten muss ich sagen, so eng wie mit Roehr ist es mit niemandem mehr geworden. Ich habe natürlich sehr viele Künstler kennen- und auch schätzen gelernt, zum Beispiel Niele Toroni, eine ganz tolle Persönlichkeit. Das waren auch alles Skeptiker, also Künstler, die ihre Existenz infrage stellten. Oder die Studentenbewegung – das klingt heute alles modisch – ist natürlich total wichtig gewesen. Da ist man bis an die Grenze oder über die Grenze hinaus, die erträglich war. Das waren für mich wichtige Erfahrungen, dass man zum Beispiel jemanden wie den Jan-Carl Raspe ![]() Jan-Carl Raspe (1944 Seefeld, Österreich – 1977 Stuttgart) war ein deutscher Soziologe, der 1966 zu den Mitbegründern der Kommune 2 in Berlin-Charlottenburg gehörte. Seine Wohnung diente ab 1970 für die erste Generation der Roten-Armee-Fraktion (RAF) als Zufluchtsort. Gemeinsam mit Andreas Baader und Holger Meins wurde Jan-Carl Raspe 1972 in Frankfurt am Main verhaftet und starb am 18. Oktober 1977 in der sogenannten „Todesnacht von Stammheim“. kennengelernt hat. Da wurde einem klar, das sind nicht nur irgendwelche Freaks, die eben mal die 65. Ausstellung hinter sich gebracht haben, sondern die stellen ganz andere Fragen. Dass man dann auch mal in die Bredouille geraten ist und zu weit ging, ist auch klar. Für mich war immer wichtig, dass eine Existenz mindestens ein Drittel Entscheidungsfreiheit behält. Auch wenn man mal Pech gehabt hat, dann war es eben so. Dann hat etwas halt nicht geklappt, dafür hat etwas anderes geklappt. Ich habe dafür andere Erfahrungen gemacht, die andere 100 Prozent nicht gemacht haben. Diese Erfahrungen sind mir sehr wichtig.